ヤマトホールディングスは1月28日、国交省でヤマトグループの中長期計画を発表した。

計画では2019年の国内宅急便シェアは50%超(現在40%超)に、ノンデリバリー事業の営業利益構成比を50%超(33%)へ、海外売上比率については20%超(4%)を目標にしている。

事業については、45事業から100事業に大幅に増やし、ROE(自己資本利益率)は6.5%から11%超を目指す。

<中長期計画を発表する市野厚史執行役員>

2019年に創業100周年を迎えるにあたり、長期経営計画として「DAN-TOTSU経営計画2019」、中期経営計画「DAN-TOTSU3カ年計画HOP」を作成した。

計画によると、2019年までにソリューション力、配送品質、顧客満足ともにアジアで断トツの地位を築くというもので、2013年までの最初の3年間で、コスト面を含む構造改革を断行し、2019年に向けた基盤強化を進めるというもの。

長期経営計画で示された戦略の一つが宅急便事業の高度成長政策。停滞しているとは意識せず、まだまだ増やせる余地はあるとしている。他社にまねのできないサービスの開発や、生涯生活支援などのサービスを通じて、宅急便事業の成長を目指す。

特に、過疎地などへのサービスはヤマト運輸の強みを発揮できる場所として取り組む、としている。また、アジア市場を世界最大の成長市場ととらえ、展開を加速させるという。

一方で、コスト改革にも取り組む。30年以上続いている現在のネットワークとベース、運行機能を含めてのネットワーク改革を推し進める。さらには、集配改革でパート社員と正社員の仕組みを進化かつ拡大していくとしている。

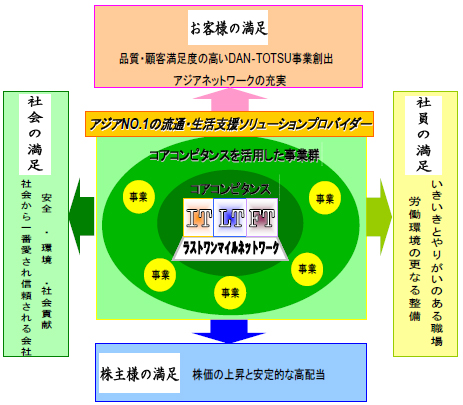

<長期経営計画「DAN-TOTSU」の戦略コンセプトマップ>

長期経営計画の戦略コンセプトでは、アジアNO.1の流通・生活支援ソリューションプロバイダーを目指すとしている。そのための基本となるのが、コアコンピタンスを活用した事業群の構築。同社ではIT(情報技術)、LT(ロジスティクス・テクノロジー)、FT(決済手段テクノロジー)をコアコンピタンスに、それを活用した事業群を順次、現在の45事業から100の事業群に増やす考えだ。

なお、今回の「DAN-TOTSU」(ダントツ)は同社の理念として用いたもので、トヨタの「カイゼン」と同様のものだと解説。今後増えていくとされる外国人社員にも同社の理念として伝えていく方針だ。