物流の効率化と時刻指定

前回(第23回)でも書いたように、これからの時刻指定は、単に着荷主(配送先)のニーズにあわせるだけでなく、物流事業者の待機時間の解消や社会的な悪影響の回避などを含めて、需給バランスの維持という視点が必要である。

一般に時刻指定は延着が許容されない場合が多いが、前回(第23回)は、延着の確率に応じた「延着を許容する緩やかな時刻指定」の可能性を示した。

一方で、早着を許容して指定時刻よりも納品を早めることができれば、待機時間を削減できる可能性がある。そこで今回(第24回)は、前回の延着の許容に加えて、「早着を許容した場合の効果」について考えてみる。

延着と早着の違いと並立可能性

厳密な時刻指定は、その後の工程が変更できない場合が多い。

たとえば、工場に部品などを納入する配送車両は、生産スケジュールに合わせて時刻指定がされているので、間に合わなければ生産ラインは止まってしまう。ならば、厳密な時刻指定を守ることを前提に、早着した場合には早めに納品を受付けることで、貨物車の待機時間を減少できることになる。

特に、長距離の鮮魚輸送ではセリの時間に間に合わないと困るので多めに余裕時間を見込むが、その分待機時間が増えることになる。だからこそ、納品の受付時間も幅をもって設定すると、待機時間が減ることにつながる。

また、極端な例だが、当初の「当日の午前中納品」を車両に余裕のある「前日の午後納品」にした例がある。10時納品を前日の16時納品に前倒しすれば「18時間前納品」であるが、保管場所に余裕があり配送先も交通渋滞による納品遅れを気にしていたことから実現できた。

待機時間削減のための早着許容時間

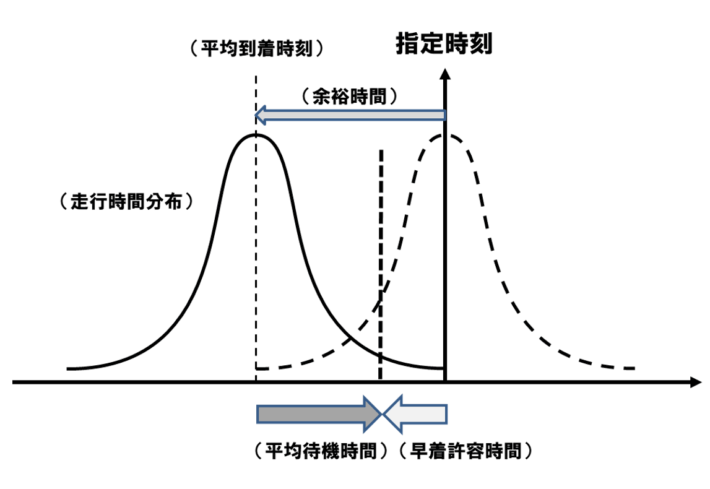

時刻指定と待機時間の関係を考えるために、前回(第23回)と同じく、以下のような「時刻指定の状況」を仮定してみる。

貨物車による配送において、到着の時刻指定が9時で平均走行時間が2時間のとき、7時に出発すると2回に1回は遅刻してしまう。このため、渋滞に備えて30分早く6時30分に出発すれば、30分遅延しても指定時刻に間に合うはずである。しかし、6時30分に出発すると、走行時間が平均と同じ2時間であれば8時30分に到着するので、待機時間は30分となる。もしも、走行時間が1.5時間のときは、1時間待機することになる。

そこで、待機時間を減らすためには、指定時刻よりも早く到着した場合には納品を受付けることが考えられる。たとえば、指定時刻の10分前から納品を受付けるのであれば、待機時間も短縮できる(図1)。

「延着と早着の許容」の可能性

延着や早着は、どのような貨物や業種業態でも許容できるかと言えば、そうとは限らない。

先に例示したように、延着は困るが保管場所にゆとりがあって早着は良い場合もある。逆に、保管場所や待機場所がないので早着は困るが、工程にゆとりがあるため多少の延着は対応できる場合もある。だからこそ、貨物や業種業態に応じた工夫を積み重ねることで、改善策を見出してほしいと願っている。

今回の補論では、「延着と早着を許容する時刻指定」について考えてみることにする。

【補論】:数字とグラフで読み解く「物流の課題」

(その9) 早着と延着の両方を許容する時刻指定の効果

中央大学経済学部教授 小杉のぶ子

早着と延着の両方の許容

前回(第23回、補論その8)は、納品の時刻指定があるときに多少の遅れを許容することで、どのような効果が生じるかについて考えてみた。

今回(第24回、補論その9)は、前回の「延着の許容」だけでなく、さらに「早着の許容」も加えることで、納入車両の待機時間を減らす方法を考えてみる。

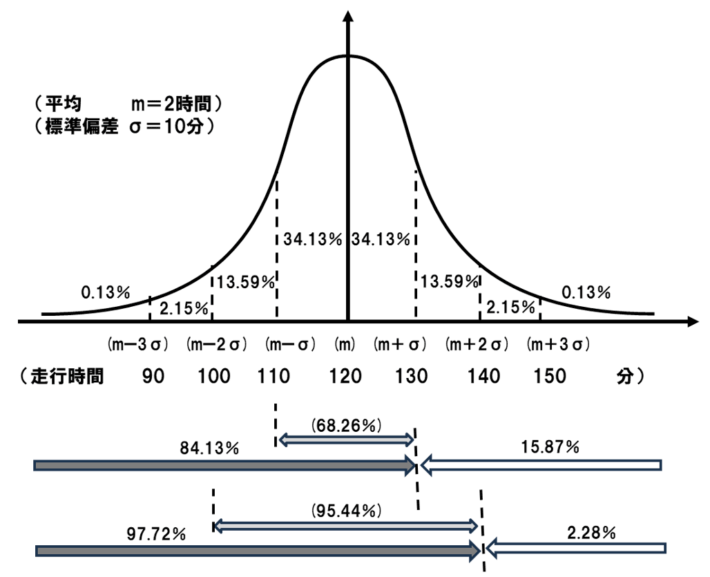

走行時間の分布の特徴(図2を参照)

前回設定した配送の事例について、再度ここに記しておくことにする。前回の補論(その8)を読んだ方にとっては重複する内容なので、この部分は読み飛ばしていただいて構わない。なお、正規分布の性質については前回の記事を参照していただきたい。

ここでは、貨物車の走行時間が平均2時間、標準偏差10分の正規分布に従う場合を考える。走行時間の平均値を m、標準偏差を σ で表すと、m=120分、σ=10分である。

このとき、貨物車が出発後2時間(120分)から2時間10分(130分)の間に到着する確率は34.13%、1時間50分(110分)から2時間(120分)の間に到着する確率も34.13%である。ということは、出発してから2時間の前後10分間の時間帯(110~130分)に到着する確率は68.26%となる。同様に2時間の前後20分間の時間帯(100~140分)に到着する確率は95.44%(=(0.3413+0.1359)×2)となる。

次に、「走行時間が〇分以内、あるいは〇分以上となる確率」を考えてみよう。貨物車が出発してから2時間10分(130分)以内に到着する確率は、「m+σ」の左側部分の合計なので84.13%であり、2時間10分(130分)以上かかる確率は、「m+σ」の右側部分の合計なので15.87%である。同様に、出発してから2時間20分(140分)以内に到着する確率は、「m+2σ」の左側部分の合計なので97.72%であり、2時間20分(140分)以上かかる確率は、「m+2σ」の右側部分の合計なので2.28%である。

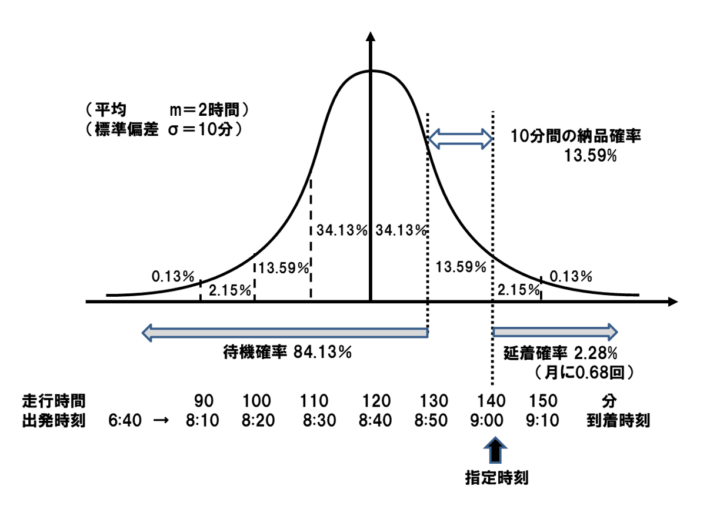

緩やかな時刻指定(2.28%の延着を許容、10分前からの納品を許容)(図3を参照)

貨物車による輸送において、到着時刻が9時に指定されているとする。走行時間は上述のとおり、平均120分、標準偏差10分の正規分布に従っているとする。

ここで、「出発時刻6時40分(すなわち、2.28%の延着の許容)、早着での納品を10分前から許容する場合」を考えてみる。ここで、6時40分は指定時刻の140分前であるが、平均(m=120分)と標準偏差(σ=10分)で表すと「140=m+2σ」である。延着に加えて、10分前の8時50分から納品を許容するのであれば、貨物車が8時50分から9時00分の間に到着した場合(走行時間130分から140分、確率13.59%)には待機しなくてよいことになる。

この結果、待機する確率は97.72%から84.13%に減少するとともに、8時50分までに到着した場合(確率84.13%)の待機時間も、10分間短くなる。

<図3 「緩やかな時刻指定」の確率分布

:延着確率 2.28%(6時40分出発)、10分前からの納品許容の場合>

早着と延着の許容により期待される効果

「緩やかな時刻指定」への転換として、多少の延着の許容、早着による納品の許容を想定してみた。走行時間が正規分布に従っていると仮定することで、走行時間の平均値と標準偏差という2つの指標により、「緩やかな時刻指定」による待機確率の変化を考えることができた。

時刻指定は荷主にとっての効率化ではあるが、厳密な時刻指定の場合、平均走行時間120分に加え余裕時間を30分見込むと、貨物車は指定時刻の150分前に出発することになる。この結果、99.87%の確率で指定時刻に間に合うが、納品時刻の9時まで待機することになる。そこで、「厳密な時刻指定」から「早着や延着を許容する緩やかな時刻指定」に変えることで、待機にともなう物流事業者への過度な負担や環境・社会への悪い影響を減らせる可能性がある。

連載 物流の読解術 第23回:延着を許容する時刻指定 -物流の効率化を考える(2)-