緩やかな配送日指定(リードタイムの延長)の可能性

前回までは、着荷主にとって効率的な時刻指定が、配送事業者にとっては余裕時間を多くとることで非効率になることから、緩やかな時刻指定を考えてみた。

今回は、「時刻」ではなく「配送日」に着目し、「配送希望日が(N)と指定されていても、配送の都合により配送予定日を(N)だけでなく(N+1)に延ばすこともできる」という仮定のもとで考えてみる。

たとえば、ネット通販などで消費者に商品を配送する場合、発荷主(ネット通販業者)が配送事業者に着荷主(消費者)への配送希望日(N)を伝えたとする。しかし、着荷主(消費者)にとって、配送日が発荷主の配送希望日(N)でも配送希望日の翌日(N+1)でも大きな差を感じないとすれば、発荷主の了解のもとで配送事業者の都合により「緩やかな配送日指定(リードタイムの延長)が可能」という考え方である。

厳密な配送日指定の非効率さ

もうそろそろ昔話になりつつあるのかもしれないが、「今日は五十日(ごとおび)で、しかも月末の金曜日ですから、渋滞は激しいですね」などというラジオの交通情報を耳にすることも多かった。これは、商売の決済の「締め日」が、「5や10のつく日や月末」が多く、通常の平日よりも輸送量が多くなるということでもある。

たとえば、配送貨物の多い月曜日に1台の車両では配送できない場合には、貨物車を大型に変えたり、2台の貨物車で運ぶことになる。しかしこれでは、着荷主にとっては効率的であっても、物流事業者にとっては曜日ごとに貨物車を入れ替えたり台数を増やしたりするために、非効率になってしまう。

「リードタイム延長(N+1)」の内容

「リードタイムの延長(N+1)」とは、発荷主が配送希望日(N)を想定したとしても、実際の配送日が配送希望日の翌日(N+1)でもよい場合である。

たとえば、東京都内での普通郵便の配達日は、以前の翌日(N)から翌々日(N+1)になっている。これを配送で考えるならば、「以前の配送日(N)」からみれば、「緩やかな翌日配送(N+1)」に変更することで、日付単位でのリードタイム(発注から納品までの日数)を延長していることになる。

「リードタイム延長(N+1)」の効果

リードタイムの延長の効果は、平準化(毎日同じような量で運ぶこと)である。

たとえば、配送貨物は月曜日や金曜日が多いとされている。このとき、営業日ベースで配送予定日を翌々日(N+1)として余裕を持っておけば、配送貨物の量に合わせて翌日(N)ないし翌々日(N+1)の配送が可能となる。

こうして平準化ができれば、車両や作業人員のムダがなくなる。消費者などの着荷主にとっては、リードタイムの延長が多少不便であっても、物流事業者にとって効率的になっている。

「リードタイム延長(N+1)」のメリットとデメリット

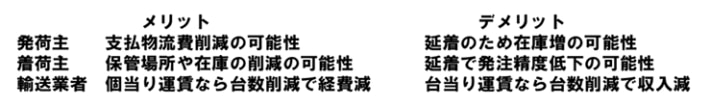

どんな物流対策にも、必ずメリットとデメリットがあるが、リードタイムの延長(N+1)も同様である(表1)。

たとえば、発荷主は、平準化により支払い物流費が削減できる可能性があるが、リードタイムが長くなることになって在庫増の可能性がある。着荷主は、保管場所や在庫の削減の可能性があるが、翌々日着で発注精度低下の可能性がある。輸送業者は、個あたりの運賃ならば平準化による車両台数の削減で経費減の可能性があるが、車両1台あたりの運賃であれば台数削減で収入減の可能性がある。また、一般郵便物のように発送者(発荷主)と受け取り者(着荷主)が異なるような場合では、着荷主が発送日を気にすることが少ない可能性もある。

以上のように考えてみると、リードタイムの延長は「誰が何のメリットを優先し、誰が何のデメリットを我慢できるか」ということになる。もしも、「発荷主は支払い物流費を削減でき、着荷主は保管場所や在庫を削減でき、輸送業者にとって台数一定による経費削減が可能な場合」があれば、リードタイムの延長も容易と考えることができる。

<表1 「リードタイムの延長(延着、N+1)」のメリットとデメリット>

【補論】:数字とグラフで読み解く「物流の課題」

(その11) 緩やかな配送日指定とリードタイム延長の効果

中央大学経済学部教授 小杉のぶ子

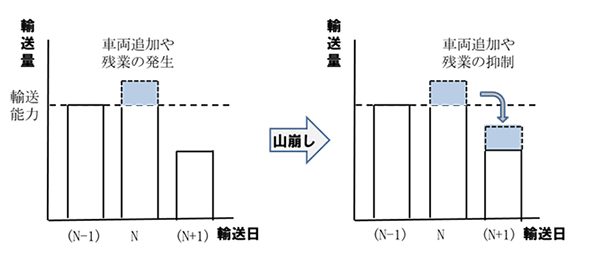

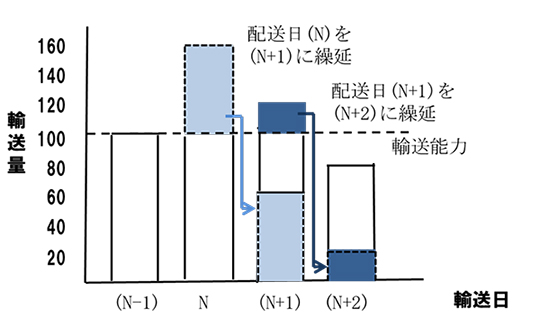

輸送量の平準化のための「山崩し(延着)」の考え方(図1を参照)

リードタイムの延長の目的は、非効率な配送を回避するための輸送量の平準化である。

平準化の考え方は、生産管理において「山崩し」と言われている。これは、作業の平準化(たとえば工場内での作業量を一定にすること)により、忙しい作業者と手待ちの作業者のアンバランスや、忙しい時間帯や手待ちの時間帯の発生を回避するものである。

配送においても、同じように平準化ができれば、作業者数や配送台数の削減が可能となる。

リードタイムの延長(N+1)の考え方(図2を参照)

緩やかな配送日指定ということで、配送希望日(N)だけでなく、配送希望日の翌日(N+1)の配送も認める場合で考えてみる。身近な例として、普通郵便の配達があげられる。近距離の普通郵便の場合、従来は翌日(N)配達だったが、いまでは翌々日(N+1)配達が原則となっている。

いま1日の輸送能力を100としたとき、配送希望日(N)の需要量が120で翌日(N+1)の需要量が60であれば、配送希望日(N)の輸送能力を超える需要量20は翌日(N+1)に配送すればよい(図2)。

このように、配送希望日(N)と翌日(N+1)の需要量の合計が、2日間の輸送能力である200以下であれば、翌日配送で輸送は完了する。

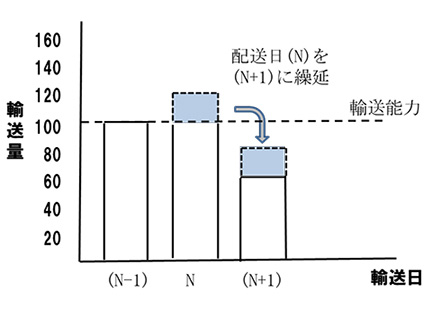

リードタイムの延長(N+1)が2日後(N+2)にも影響する場合(図3を参照)

次に、先と同じく1日の輸送能力を100としたとき、配送希望日(N)と翌日(N+1)の需要量の合計が2日間の輸送能力の合計である200を超える場合を考えてみる。たとえば、配送希望日(N)の需要量が160で、翌日(N+1)の需要量が60のとき、2日間の合計が220となるため2日間では輸送できない。

この場合、配送希望日(N)の輸送能力100を超えた需要量60を翌日(N+1)に繰り延べて輸送する。このため、配送希望日の翌日(N+1)の需要量60については40しか輸送できず、残りの20は(N+1)の翌日である(N+2)に回すことになる。これにより、すべての配送を1日の延着で済ませることができる(図3)。

このように、リードタイムの延長(延着)を順次繰り返すことで平準化が可能となる。

なお、配送が希望日の翌日(N+1)だけでなく、希望日の翌々日(N+2)も許容されるのであれば、さらに日程に余裕ができて平準化は容易になるはずである。

<図3 リードタイムの延長(N+1)の影響が、2日後(N+2)以降にも残る場合>

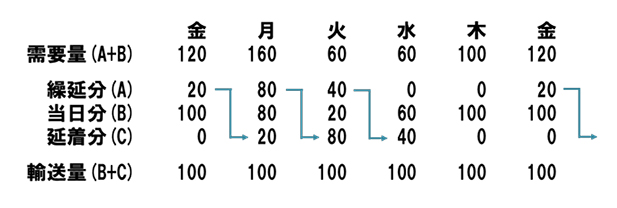

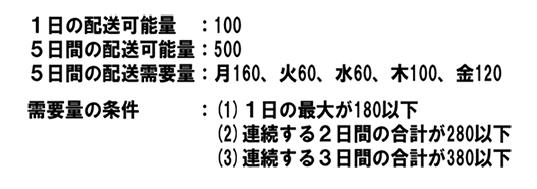

輸送量を平準化したときの配送例(表2、表3、図4を参照)

リードタイムを延長して輸送量を平準化したときにムダがない例として、次のようなケースを考える。

いま、1週間のうち配送日は5日間(月~金)とし、1日の輸送能力を100とする。

5日間の需要量の合計は500であるが、曜日ごとに需要量が異なるものとし、月160、火60、水60、木100、金120とする(表2)。

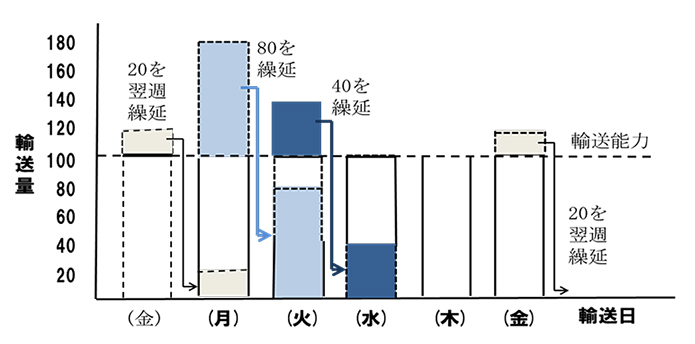

このとき、前週の金曜日は、需要量120のうち輸送能力分100を配送し、輸送能力を超える分の20は月曜日に繰り延べる。月曜日の輸送量100の内訳は、金曜日からの繰延分20と月曜日の需要量160のうち80となる。月曜日の需要量160のうち輸送能力を超えた分の80は火曜日に繰り延べる。火曜日は、月曜日からの繰延分80と火曜日の需要量のうち20を配送し、火曜日の需要量60のうち残りの40は水曜日に繰り延べる。水曜日は、火曜日からの繰延分40と水曜日の需要量60を配送する。木曜日は、需要量100を配送する。

このようにリードタイムの延長を認めると、5日間の輸送量の合計500を均等に毎日100ずつ配送することができる(表3、図4)。

なお詳細な説明は省くが、1日の輸送能力を100とするとき、(1)1日の最大需要量が180以下、(2)連続する2日間の需要量の合計が280以下、(3)連続する3日間の需要量の合計が380以下、の3つがそろっていればおおむね平準化することができる。上の例では輸送能力を100としているが、5日間の需要量の平均値を1日の配送可能量として設定したとしても、同様の考え方を用いて、配送日を順次ずらしていくことで輸送量の平準化を実現できる。

さらに翌々日(N+2)の延着も認めることができれば、より平準化はしやすくなる。

<表2 延着(リードタイム延長)による平準化の試算例の設定>

<図4 延着(リードタイムの延長)による平準化の試算の図示>

連載 物流の読解術 第27回:緩やかな配送日指定の可能性(N-1) -効率化を考える(6)-