緩やかな配送日指定(事前納品)の可能性

前回(第26回)は、緩やかな配送日指定として、リードタイムの延長を考えてみた。今回は、同じく配送日指定だが、生産などに間に合わせるために工場などに部品や原材料を納品する場合を想定し、指定日の前の配送も可能とする「緩やかな配送日指定(事前納品)」について考えてみる。

「事前納品(N-1)」の内容

「事前納品(N-1)」とは、配送希望日(N)に対して、配送希望日の前日(N-1)に配送するものである。たとえば、次のような事例があった。

ある配送業者は、着荷主の要望でパレットに箱積みされた商品を配送希望日(N)の午前中に納品をしていたが、他にも午前指定の顧客が多かった。そこで、着荷主に「前日(N-1)の午後配送にしてもらえないか」と相談すると、「どうせ保管場所は空いているし、朝ヒヤヒヤしながら待つよりも良い」ということだった。

「事前納品(N-1)」の効果

事前納品の効果は、リードタイムの延長と同じく、平準化である。ただし、事前納品は、消費者への配送のように配送日を後ろ倒し(リードタイムの延長)するのではなく、工場での生産や飲食店での調理に間に合わせるために配送日を前倒しすることになる。

たとえば、営業日ベースで配送希望日(N)だけでなく、配送希望日の前日(N-1)の配送も可能としておけば、配送希望日(N)でも前日(N-1)でも配送は可能となる。

こうして、配送希望日(N)と配送希望日前日(N-1)の配送需要量を比較しながら、同じような量で運ぶこと(平準化)ができるため、車両や作業人員にムダが無くなる。

「事前納品(N-1)」のメリットとデメリット

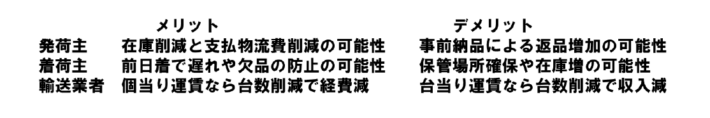

事前納品(N-1)のメリットとデメリットは、表のように示すことができる(表1)。

たとえば、発荷主は、在庫削減と支払物流費削減の可能性があるが、事前納品による返品増加の可能性もある。着荷主は、前日着で遅れや欠品の防止の可能性があるが、保管場所確保や在庫増の可能性がある。輸送業者は、個当り運賃なら台数削減で経費減の可能性があるが、台当り運賃なら台数削減で収入減の可能性がある。また、先述した事例のように、事前納品により安心する荷主も存在する。

この結果、前回も記したように「誰が何のメリットを優先し、誰が何のデメリットを我慢できるか」ということになる。そして最も望ましいのは、「発荷主は在庫削減でき、着荷主は事前納品で安心でき、輸送業者にとって台数一定による経費削減が可能な場合」ということになる。

<表1 「事前納品(早着、N-1)」のメリットとデメリット>

【補論】:数字とグラフで読み解く「物流の課題」

(その12) 緩やかな配送日指定と事前納品の効果

中央大学経済学部教授 小杉のぶ子

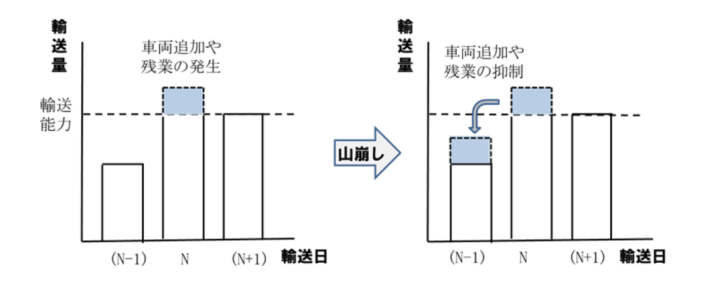

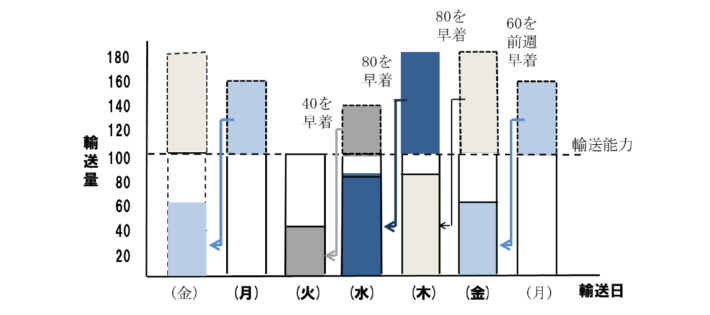

輸送量の平準化のための「山崩し(早着)」の考え方(図1を参照)

平準化のための山崩しについて、前回(第26回)は「延着(リードタイムの延長)」を扱った。今回(第27回)は、同じ山崩しではあるが「早着(事前納品)」を扱う。

早着(事前納品)の目的も、非効率な配送を回避するための輸送量の平準化である。

第26回でも記したが、平準化のための「山崩し」は、作業の平準化(たとえば工場内での作業量を一定にすること)により、忙しい作業者と手待ちの作業者のアンバランスを解消し、忙しい時間帯や手待ちの時間帯の発生を回避するものである。

この平準化を配送にも適用して、作業者数や配送台数を削減することができる。

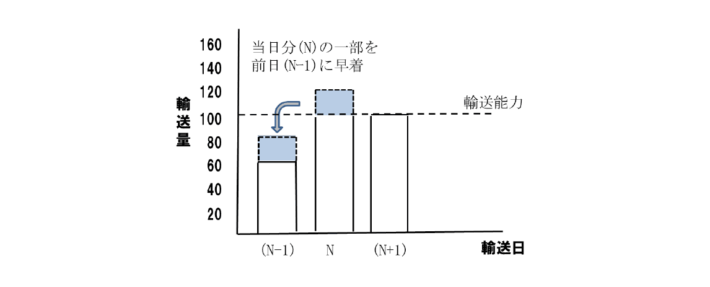

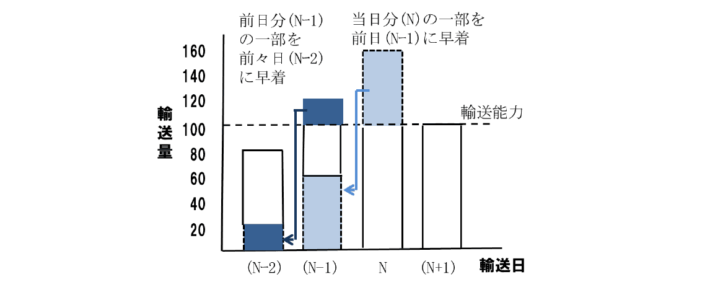

事前納品(N-1)の考え方(図2を参照)

緩やかな配送日指定ということで、配送希望日(N)だけでなく、配送希望日の前日(N-1)の配送も認める場合を考える。工場や飲食店などでは、事前に納品されていれば安心な場合も多い。

いま1日の輸送能力を100としたとき、配送希望日(N)の需要量が120で前日(N-1)の需要量が60であれば、配送希望日(N)の輸送能力を超える需要量20は前日(N-1)に配送すれば良い(図2)。

このように、配送希望日(N)と前日(N-1)の需要量の合計が、2日間の輸送能力である200以下であれば、配送希望日とその前日で納品は完了する。

事前納品が前日(N-1)だけでなく前々日(N-2)にも影響する場合(図3を参照)

次に、先と同じく1日の輸送能力を100としたとき、配送希望日(N)と前日(N-1)の需要量の合計が2日間の輸送能力の合計である200を超える場合を考えてみる。たとえば、配送希望日(N)の需要量が160で、前日(N-1)の需要量が60のとき、2日間の合計が220となるため、2日間では輸送できない。

この場合、配送希望日(N)の輸送能力100を超えた需要量60を前日(N-1)に前倒しして輸送する。このため、配送希望日の前日(Nー1)の需要量60については40しか輸送できず、残りの20は(N-1)の前日である(N-2)に回すことになる。これにより、すべての配送を1日の早着で済ませることができる(図3)。

このように、事前納品(早着)を順次繰り返すことで平準化が可能となる。

なお、配送が希望日の前日(N-1)だけでなく、希望日の前々日(N-2)も許容されるのであれば、さらに日程に余裕ができて平準化は容易になるはずである。

<図3 事前納品が前日(N-1)だけでなく前々日(N-2)にも影響する場合>

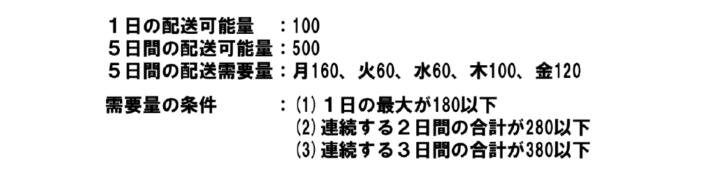

輸送量を平準化したときの配送例(表2、表3、図4を参照)

事前納品をすることで輸送量を平準化したときにムダがない例として、次のようなケースを考える。

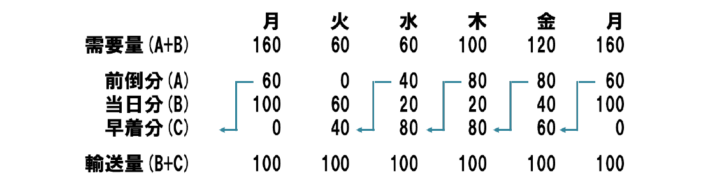

いま、1週間のうち配送日は5日間(月~金)とし、1日の輸送能力を100とする。5日間の需要量の合計は500であるが、曜日ごとに需要量が異なるものとし、月160、火60、水60、木100、金120とする(表2)。

このとき、月曜日の需要量160のうち、月曜日に輸送能力分100を配送し、輸送能力を超える分60は前倒しして前週の金曜日に事前納品する。金曜日の輸送量の内訳は、月曜日の事前納品分60と金曜日の需要量120のうちの40となる。

同じように、金曜日の需要量120のうち輸送能力を超える分80を木曜日に事前納品すると、木曜日の輸送量の内訳は、金曜日の事前納品分80と木曜日の需要量100のうちの20となる。木曜日の需要量の100のうち輸送能力を超える分80を水曜日に事前納品すると、水曜日の輸送量の内訳は、木曜日の事前納品分80と水曜日の需要量60のうちの20となる。水曜日の需要量の60のうち輸送能力を超えた40は火曜日に事前納品すると、火曜日の輸送量の内訳は、水曜日の事前納品分40と火曜日の需要量60となる。(表3、図4)。

なお詳細な説明は省くが、第26回と同じく、(1)1日の最大需要量が180以下、(2)連続する2日間の需要量の合計が280以下、(3)連続する3日間の需要量の合計が380以下、の3つがそろっていれば、おおむね平準化することができる。上の例では輸送能力を100としているが、5日間の需要量の平均値を1日の配送可能量として設定したとしても、同様の考え方を用いて、配送日を順次前倒ししていくことで輸送量の平準化を実現できる。

さらに前々日(Nー2)の早着も認めることができれば、より平準化はしやすくなる。

連載 物流の読解術 第26回:緩やかな配送日指定の可能性(N+1) -物流の効率化を考える(5)-