再配達問題を知らない人ほど気軽に再配達を利用し、物流危機を理解している人ほど確実に荷物を受け取る。エッセンシャルワーカーと聞いて配達員を連想する人は2割—。

そんな実態が、軽貨物ロジスティクス協会が「軽貨物の日」(10月24日)に発表した意識調査で分かった。

調査は10月7・8日、WEBで実施。1年以内にECやカタログ通販などで宅配サービスを利用した、全国の20~69歳男女1000人の回答を分析した。

その結果によると、ここ半年の再配達や再々配達の利用経験は、「毎回」「ほぼ毎回」合わせて計10.5%。20代男性が多い傾向にあった。

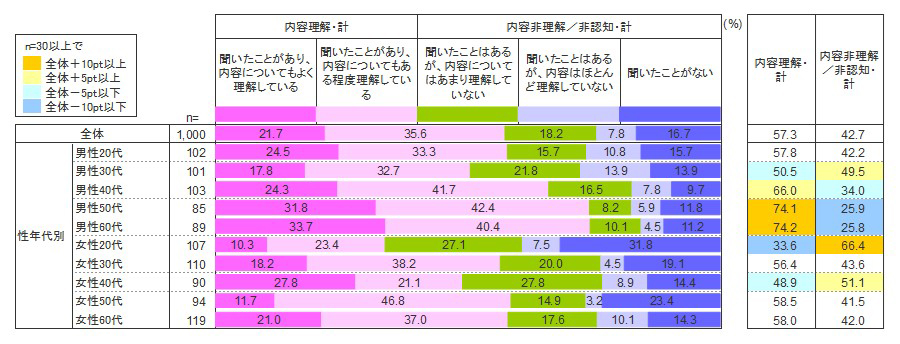

一方、物流の2024年問題を「理解している」「ある程度知っている」とした人は合わせて57.3%。理解されている問題としては「再配達」「人手不足」「労働環境の悪化」「低収益」がそれぞれ70%前後となった。

いつも利用しているサービスは「時間指定」(24.5%)、「置き配」(10.6%)、「配送状況追跡アプリ」(10.5%)などが挙がり、確実に受け取るようにしている人は67.1%に上った。

ただ、再配達を依頼すると配達員に負担がかかることを意識するかは、「はい」が78.4%と高いものの、再配達を複数回やっても配達員の収入は変わらないことを知っているかは「はい」が58.1%に20ポイント低減。

再配達が有料となった場合、どの程度負担を許容できるか問うと、1回当たり「100円まで」が最多で61.3%、「200円まで」が17.9%で、8割の人が200円以下を希望した。

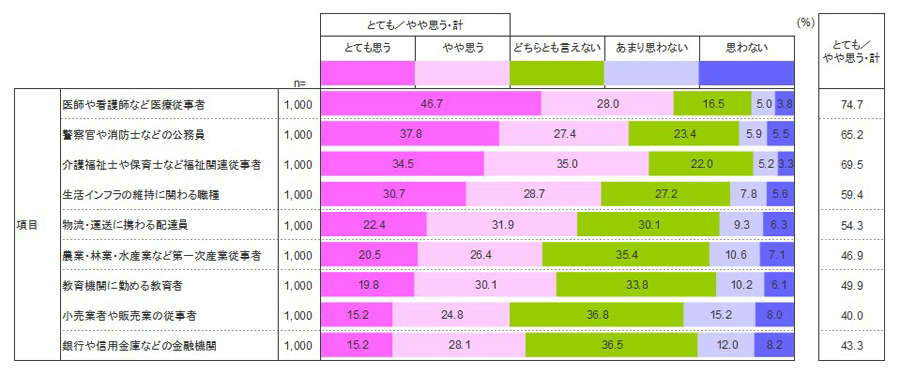

調査では、エッセンシャルワーカーと聞いて連想する職種かどうかも尋ねた。「医師や看護師など医療従事者」を「とてもそうだと思う」という人は46.7%、「警察官や消防士など公務員」は37.8%などで、「物流・運送に携わる配達員」では22.4%だった。

調査結果を踏まえ同協会は、「物流問題への理解が高い人ほど荷物を確実に受領できている割合が高いことなどが分かった。配達員がエッセンシャルワーカーとして社会基盤を支える存在であることや、各問題の周知と合わせ、啓発活動を通じ利用者の意識を高めることが求められる」としている。

同協会は軽貨物業者90社と、各社と委託契約している個人事業主ドライバー3000人超でつくる業界団体。国土交通省が軽貨物車両の自由化を発表した日に由来し、昨年、10月24日を軽貨物の日とした。

軽貨物ロジスティクス協会/10月24日を「軽貨物の日」に制定