ラピュタロボティクスは11月18日、同社のロジスティクス戦略アドバイザーである、ローランド・ベルガーの小野塚征志 氏によるセミナーを開催した。

今回のセミナーでは、物流2024年問題を経て、政府が物効法を軸に設定した「物流統括管理者(CLO/Chief Logistics Officer)」を話題の中心として、小野塚氏が現状と今後のサプライチェーンについて見解を述べた。

小野塚氏は、企業経営のコンサルティングファームであるローランド・ベルガーにて、物流やサプライチェーンを主に担当している。国土交通省(国交省)のCLO策定等に関連した講演での登壇から、物流企業の支援、メーカーの構造改革のアドバイスを行うこともあるという。

なお、今回の内容については「忌憚(きたん)ない意見を述べているものの、個人のコメントであり国や企業の代表意見ではない」と初めに述べている。

セミナーは、事前に記者から募集した質問を中心に進行。今後の改正物流効率化法(改正物効法)や、CLOの選任、サプライチェーン生産性向上に必要なポイントなどが語られた。

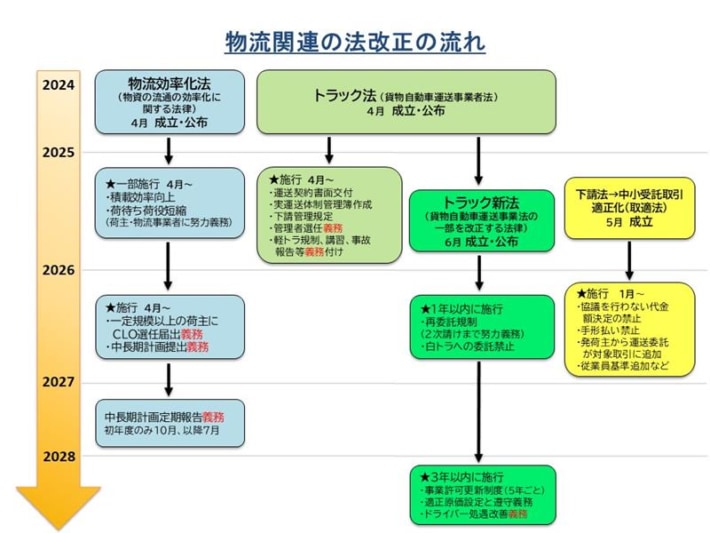

特に2025年4月に一部施行された物流効率化法については、「歴史上はじめて荷主サイドを規制する画期的な法律」と述べ、「小売をはじめとして、着荷主が大本になって効率化が進まない場合が多かった」と、今回の新法がサプライチェーンの全体効率化で重要な点に踏み入っていることにコメント。

「荷主にやってもらうべきなのは、物流部門が頑張れば良いという話ではなく、調達・営業・販売部門、さらには交流先など外部からの助力も必要」といった点に触れ、「法的に『物流統括管理者』に役員相当を定めるのは、部門を超えた最適化に必要である」ためだとした。

また、2026年4月以降のCLO選任と中長期計画の提出義務化については、物流の入出荷量が一定数を超える「特定事業者」「特定荷主」が対象である一方で、2025年4月時点でそれ以外の「非特定事業者」にも努力義務が課せられている点にも言及。これについて、国に求められたために効率化を進めるのではなく、物流効率化が企業の競争力という利点になるとして「非特定事業者、非特定荷主でも全体効率化を進めた方がいいのは間違いない」と考えを示した。

CLOの選任や中長期計画の策定について、参考になる情報を問われた際は、国土交通省が作成した物流効率化法のポータルサイトを挙げ、「義務に該当する企業」「中長期計画の策定基準」「全体効率化の前例」など、参考になる情報が掲載されているとコメント。非常に役立つ一方で、認知度が低い点も課題としており、より多くの人に広まってほしいとも答えた。

なお、中長期計画の策定に際して抜けがちと想定される点として「物流以外(生産・調達・販売など)にも目を向けること」「条文に示された荷待ち時間削減と一人当たりの輸送量増加以外の効率化も思案すること」「物流コスト削減に伴う別部門でのコスト増にも目を向けること」を提示。特に別部門のコストとしては、輸送回数を減らした際に倉庫代がかかるといった例を挙げ、想定よりも企業全体の利益が上がらない場合もあるとした。

さらに策定後の実行に際しても、「実行期限と担当者を具体化して計画倒れにしないこと」「負担を受けた部門をほめる、頑張った人が報われる構造を作ること」を提案。特にほめることについては具体例として、物流効率化に際し生産部門を評価するシステムを作ったところ、生産部門からも有効な提案が出るようになり、相互的に効率化を推し進める構造ができた、というカップラーメンで有名な企業の例を挙げた。

最後に、国交省が定める2030年までの物流大綱に参加した小野塚氏の視点から、残り5年で進むゴールスパンをたずねられると、「次のテーマは自動運転トラック。完全な一般化は2030年より先を見据えている業界ではあるが、2030年に定めるゴールはふたつ。ひとつは2030年に物が運べない状態を回避すること。そしてもうひとつは、1000台ほど自動運転トラックが導入され、導入に際して個々がニュースにならない程度に一般化すること」と答えた。特に実用化については、「日本中で走るトラックの総数から見れば1000台は微々たる数字ながら、自動運転トラックとしてはチャレンジングだと思う」としつつ、「アメリカや中国で実際に活用されている点から、技術的に不可能なラインではないはず」と述べた。

日野自動車、三菱ふそう/持株会社「アーチオン」社外取締役含む経営体制を内定