セラクは10月17日、東京富士青果、大治などと立ち上げた「板橋市場活用型有機農産物物流実証実験プロジェクト」(協議会)として、物流効率化による配送コスト低減を目的に、オンライントレードプラットフォームと市場便の活用による有機農産物の新たな流通方式の確立に向けた実証に取り組むと発表した。

現在、農林水産省は みどりの食料システム戦略の中で、2050年までに有機農業の取組面積の割合を全体の25%である100万haまで拡大することを目標に掲げている。こうした取り組みによって、今後有機農産物の生産量が増大することが予想される一方で、現在、国内の食品市場での有機農産物は、国内農業総生産額の2%に満たない2000億円程度にとどまっている。

有機農産物の需要が拡大しない要因の1つに、その多くが小口取引であるため、宅配便などの個別配送による輸送が行われ、輸送コストが高いことが挙げられる。今日、物流2024年問題が顕在化している中で、今後、こうした小口輸送のコストはますます上昇して行くことが予想される。

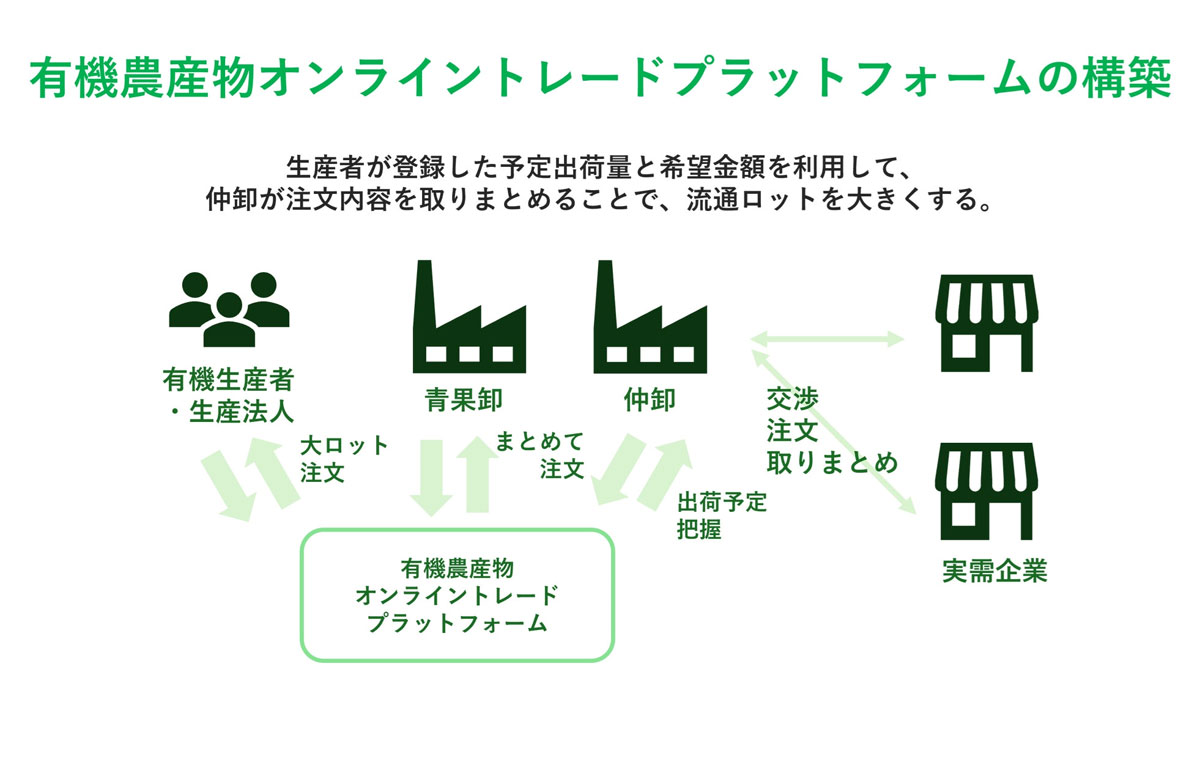

そこで、協議会では、有機農産物の輸送コストを従来と比べて30%低減することを目的に、オンライントレードプラットフォームを活用した商流の取りまとめによる大ロット化、及び、産地-市場間を結ぶ安価な市場便を活用した物流の効率化を行い、有機農産物の新たな流通方式を確立に向けた実証を行うもの。

オンライントレードプラットフォームでは、産地が有機農産物の出荷予定、希望価格を登録し、その情報をもとに仲卸が実需企業との交渉を行う。産地で希望価格を決定するために、慣行野菜の市況価格や当社がウェザーニューズと共同で開発を行った産地出荷量予測情報を提供する。これらの情報により、慣行野菜の市況を踏まえつつも、有機農産物特有の相場の形成がなされることが期待される。

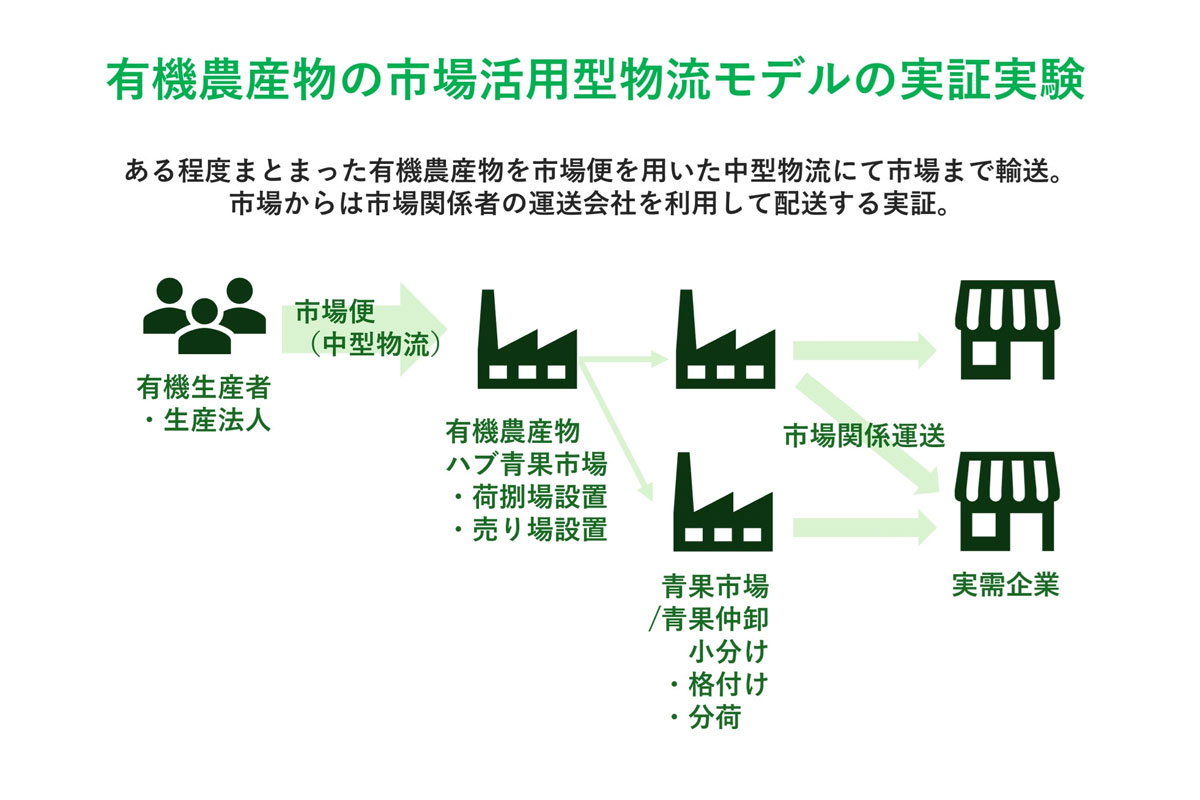

また、取引が成立した有機農産物の輸送は、産地と市場を結ぶ市場便を活用し、慣行野菜との共同輸送を行うことで輸送コストを抑える。市場では、有機JAS小分け認証を有する大治によって小分けが行われ、実需者に配送される。

実証を通じて市場を活用した有機農産物の新たな流通方式が確立されることで、物流2024年問題の緩和や、有機農産物需要の拡大といった効果が期待されるとしている。

なお、実証事業は農林水産省「令和5年度 物流生産性向上推進事業」(事業主体:食品等流通合理化促進機構)の支援により実施される。