Z世代の活かし方・育て方(21)

物流業界は昨今、相次ぐ各種法改正・規制への対応や、深刻なドライバー不足などで、経営的な厳しさを増しています。職場で遭遇する問題点も、ますます解決が困難化しつつあるでしょう。

読者の皆さんは、プレイングマネージャーの方が多いと推測します。

第一線の現場での効果的な業務遂行と、部下の育成やモチベーションアップの両方が求められる。その一方、部下たちからは積極的なレスポンスもなく、「現状で良い」「上を目指したくない」(管理監督職になりたくない)症候群メンバーもいる。

皆さんが自信を無くし、活力低下すると、物流サービスのオペレーションレベルが低下したり、低位に停滞したりする結果を招き、荷主である顧客も最終ユーザーに対応する上で困る事態になりかねません。何としてもこれは避けねばなりませんね。

この連載の基本的考え方は、Z世代を含む若手メンバーのやる気を醸成することです。上からの指示を待つのではなく、自主的に考え、改善活動にやりがいを見出せるプロ集団に成長してくれることを願い、そのサポートをしたいと思っています。

■1枚で分かる活動フォーマット

今回は、前回に引き続き、販売物流分野でのトラック運行部門における安全活動(交通事故防止安全運転)に顕著な改善効果を実現できた、活動フォーマットを使った事例を紹介します。

Z世代を含む若者は、タイパ志向です。文字が多く難しいマニュアルより、ペラ1枚で分かりやすく説明したものを求められます。これならスマホで見られるし、待機時間などに記入もでき、好評ですよ。

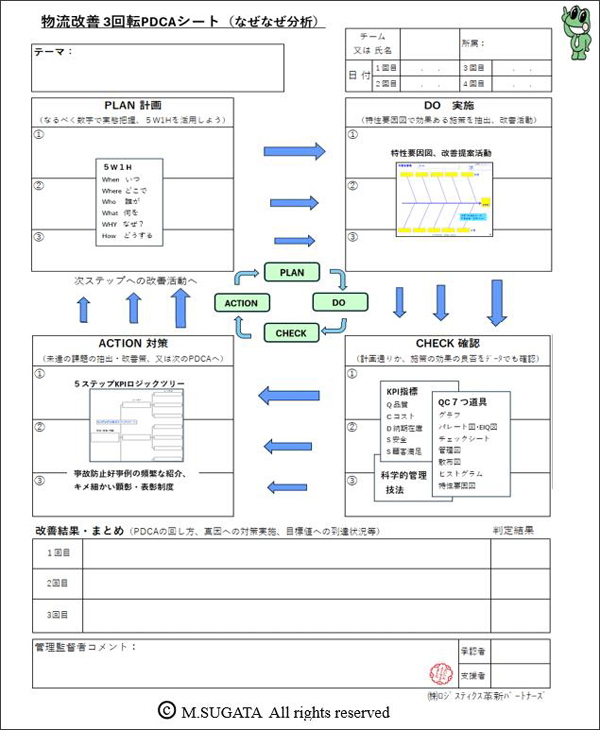

<図1>をご覧ください。物流分野の中でも、特に組織だった改善活動が難しいと言われるトラック運行部門(ドライバー)での推進を図るために準備しました。

PDCA改善活動の浸透と自律的に活動参加してもらう目的で取り組んでもらった改善活動のフレームワークで、「物流改善3回転PDCAシート」と書いていますが、原型は8年前、BIZOCEAN社のHPからフリーフォーマットを入手し、加筆編集したものです。

当初、このフォーマットに感心したのは、PDCAを3回転するところです。確かに、トヨタ改善手法:TPSには、「なぜなぜ分析を5回繰り返せ」とありますが、物流部門では根の深い問題はそんなになく、3回繰り返せば、おおむね真因まで到達できるとの経験則を私も持っていました。

A4判1枚の簡素な報告書であり、職制からのフィードバック支援内容も記述できます。これなら、お互いに多忙でも、車両待機時間などを使って記入しやすく、活動の経緯も把握でき、この資料を活用して、職制(管理監督職)と改善メンバー間とで、進め方や結果の考察の意見交換もできると判断しました。私は販売物流のドライバー部門支援活動の場面で重宝しています。

ご存じの通り、物流KPI項目を設定して、事故件数のデータ集計を始めることは簡単ですが、集計しているだけでは、ほとんど何も改善活動が進みません。事故も減りません。この段階にとどまっている会社が多い印象です。

販売物流の改善活動が難しい理由は、

(1)トラック運行部門は多数の分散型拠点配置で運営され、ドライバーたちは外回り業務が多い

(2)ドライバーたちの置かれている業務環境が厳しい(荷主の拠点内に間借り同居、シフト制や長距離運転でバラバラ、全員が一堂に会する機会がない)

(3)個々のドライバーに合わせた指導ができていない、マンネリ化した教育内容にドライバーが興味を示さない

など様々。集合機会や指導も不十分、結果として、安全方針の周知徹底が図れない実態があるからです。

前回(図1の左側)書きましたが、やらされ感「 Don’t! Do!(これはやるな、こうしてほしい)」で運営されている職場では、話し合う機会も少なく、申し伝え程度ですから、事故を減らすための本格的(真因まで掘り下げた)改善活動は進みません。

事務局のあきらめ感を聞くことも多く、この状態からの脱却が、まず最初の大きな壁となります。

■個人活動にまでつなげて

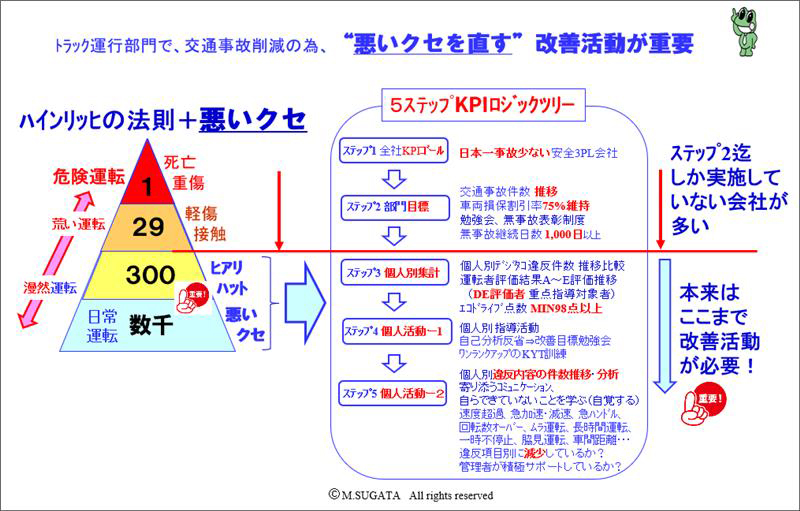

<図2>をご覧ください。交通事故をハインリッヒの法則+悪い運転クセで表現すると、左側のようになります。

重大な事故の下には、危険運転や漫然運転、さらには日常の悪いクセ運転など、多数の要因が潜みます。これらが発生しないよう、日常の運転行動を正す必要があります。

第18回では、「5ステップKPIロジックツリー」活動を紹介しましたが、その事例が<図2>の右側に当たります。

安全は最重要であると経営方針にうたっている会社がほぼ100%ですが、実際にその活動ができている会社は少なく、ほとんどの会社はステップ2までで止まっています。

これでは、いつまでたっても、ドライバー個々人の改善活動につながらず、交通事故件数は減りません。

図の右下、「ステップ5 個人活動-2」では、危険運転を誘発する悪い運転のクセを事例的に列挙していますが、これらの発生をゼロに抑えていく意識改革と運転改善が必要です。

昨今、トラック運送業界へのDX機器の進歩も目覚ましく、AIドラレコという、危険運転となる悪いクセを抽出し発生回数をフィードバックしてくれる優れものも登場しています。

例えば「一時不停止」「脇見運転」「車間距離」など、事故に直結する危険運転の発生回数まで教えてくれますので、前向きに取り組めば、素晴らしい改善成果を得られると期待しています。

ドライバーの個人別の結果を踏まえて、運行管理者や上長、配車担当者が寄り添うコミュニケーション活動に努力し、改善が進んでいれば褒めたり、労い・顕彰の声掛けをしてあげたりしてほしいですね。

自分のできていないことをドライバーが自覚し、改善活動を始めるよう、積極的にサポートしていただきたいと思います。これらの連携支援活動が機能し始めると、ドライバーたちのやる気に火が付き、事故が激減してきます。

交通エコロジー・モビリティ財団(略称:エコモ財団)のエコドライブコンクールに応募し、優良・優秀賞を獲得するような会社の交通事故件数は、見事に激減しています。車両損保割引率75%に到達する会社は、事故が約1/5に。やればできるものです。

これらの会社は、運行部門の中でトップ1%に入る優秀企業ですから、堂々と「我が社は、安全運行の会社です。安心して、荷物をお預けください」とPRできます。

損保保険料も、この10月から8.5%の価格アップが予定されています。あきらめてはいけません。

エコドライブ安全運転が励行できるドライバー集団は、やりがい感を高め、ワクワク感、達成感を抱いて、自主的に改善努力してくれる人財集団に変身してきます。

これらの心境変化は、運転にとどまらず、荷主訪問時のビジネスマナー向上にもつながってくるので一石二鳥です。

改善が進むと、前回(図1の右側)も紹介したように、やりがい感「Well Done!(良くやった)」で運営されている職場となり、離職率も下がってきます。販売物流(運行)部門へのKPI指標の積極活用に工夫されますよう、期待しています。