「物流の効率化」のための5つの検討項目

いままで8回にわたって、さまざまな視点から効率化について考えてきた。そして「物流の効率化」の重要性は、過去も現在も将来も変わらないはずである。しかし、物流効率化の重要性が認識されるにつれて、効率化の具体的な内容として「誰にとっての効率化なのか、何の指標をもって効率化とするか、法制度上の無理はないのか」などが、厳しく問われる時代になっている。

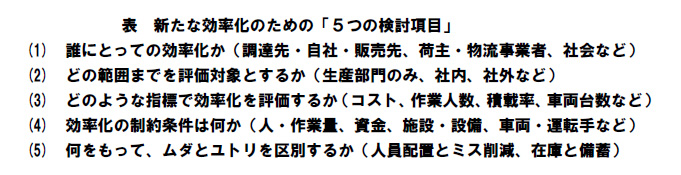

そこで、「物流の効率化を考える」のシリーズのまとめとして、今回は、物流効率化の5つの検討項目(効率化の受益者、評価の範囲、評価の指標、制約条件、ムダとユトリの区別)を考えてみたい(表、参照)。

(1) 誰にとっての効率化か

第1は、「誰にとっての効率化か」である。具体的には、「調達先・自社・販売先、荷主・物流事業者など」のうち、誰のための効率化であり、誰が負の影響を受けるのかである。なぜならば、物流では関係者間での利害が相反することが多いからである。

たとえば、小口配送で時刻指定という「荷主にとっての効率化」が、配送回数や待機時間の増加という「物流事業者の非効率化」を引き起こすことも多い。

(2) どの範囲までを評価対象とするか

第2は、「どの範囲までを評価対象とするか」である。具体的には、評価の対象範囲を「生産部門のみ、社内(調達・生産・販売部門)、社内外(調達先・社内・販売先)を結ぶサプライチェーン、社内外と関連会社(物流事業者、協力会社など)」などから、設定しておくべきである。よく「全体最適」と言われているが、「全体がどの範囲なのか」が明示できない限り適切な評価はできない。

たとえば、「社内(調達・生産・販売部門)の全体」を対象とする場合と、調達先や販売先など社外を含めた「サプライチェーンの全体」を対象とする場合では、効率化の指標も評価の考え方も異なることだろう。

(3) どのような指標で効率化を評価するか

第3は、「どのような指標で効率化を評価するか」である。具体的には、「コスト、作業人数、作業ミス率、積載率、車両台数、CO2排出量など」から、どの指標を選択すべきかでもある。

たとえば、パレットを使用せずに手積みにすれば、作業時間は長くなるが積載率は高くなる。逆に、パレットを使用すれば、作業時間は短くなるが積載率は小さくなる。このように、物流にはトレードオフ(あちらを立てれば、こちらが立たずの関係)がつきものだからこそ、「どの指標を優先し、どの指標をどの程度まで我慢できるか」を考える必要がある。

(4) 効率化の制約条件は何か

第4は、「効率化の制約条件は何か」である。具体的には、「人・作業量・作業速度、資金、施設・設備、車両・運転手など」で、効率化対策に制約条件があるならば、明確にしておく必要がある。

たとえば、労働時間の制約条件は、物流の2024年問題でも明らかなように労働基準法で決められている。また、自社で用意できる車両台数や運転手の数も限られている。

(5) 何をもって、ムダとユトリを区別するか

第5は、「何をもって、ムダとユトリを区別するか」である。もちろん、効率化を進めるためにムダは排除すべきであるが、その分ユトリを失い新たなムダを生むこともある。

たとえば、ムダが多いとして作業人数を減らせば、ユトリが無くなり作業ミスが増加することがある。また、過剰と考えていた在庫が、災害時に備蓄として活用されることもある。

よって、効率化を考えるときには、単にムダを省けばよいと考えるのではなく、他への影響も考えながら、ムダとユトリを区別しておく必要がある。

一筋縄ではいかない「効率化」

効率化対策というと万能薬のように感じてしまい、無条件に受け入れてしまいがちだが、考え直してみると「効率化」には多様な側面があり、そこには光もあるが影もある。

そのため、効率化を通じて最適な状態を実現しようとすればするほど、上記のような検討項目は、必要不可欠なはずである。「効率化」の一言で終わらせずに、効率化の内容が「(1)誰のためか、(2)どの範囲を対象にしているか、(3)どのような指標で計測するか、(4)どのような制約条件があるか、(5)ムダとユトリの区別できているか」の考察を通じて、「より深みのある『効率化』」を進めてほしいと願っている。

連載 物流の読解術 第28回:宅配便の午前中の時間帯指定の難しさ -効率化を考える(7)-