トラック運送における生産性向上の考え方

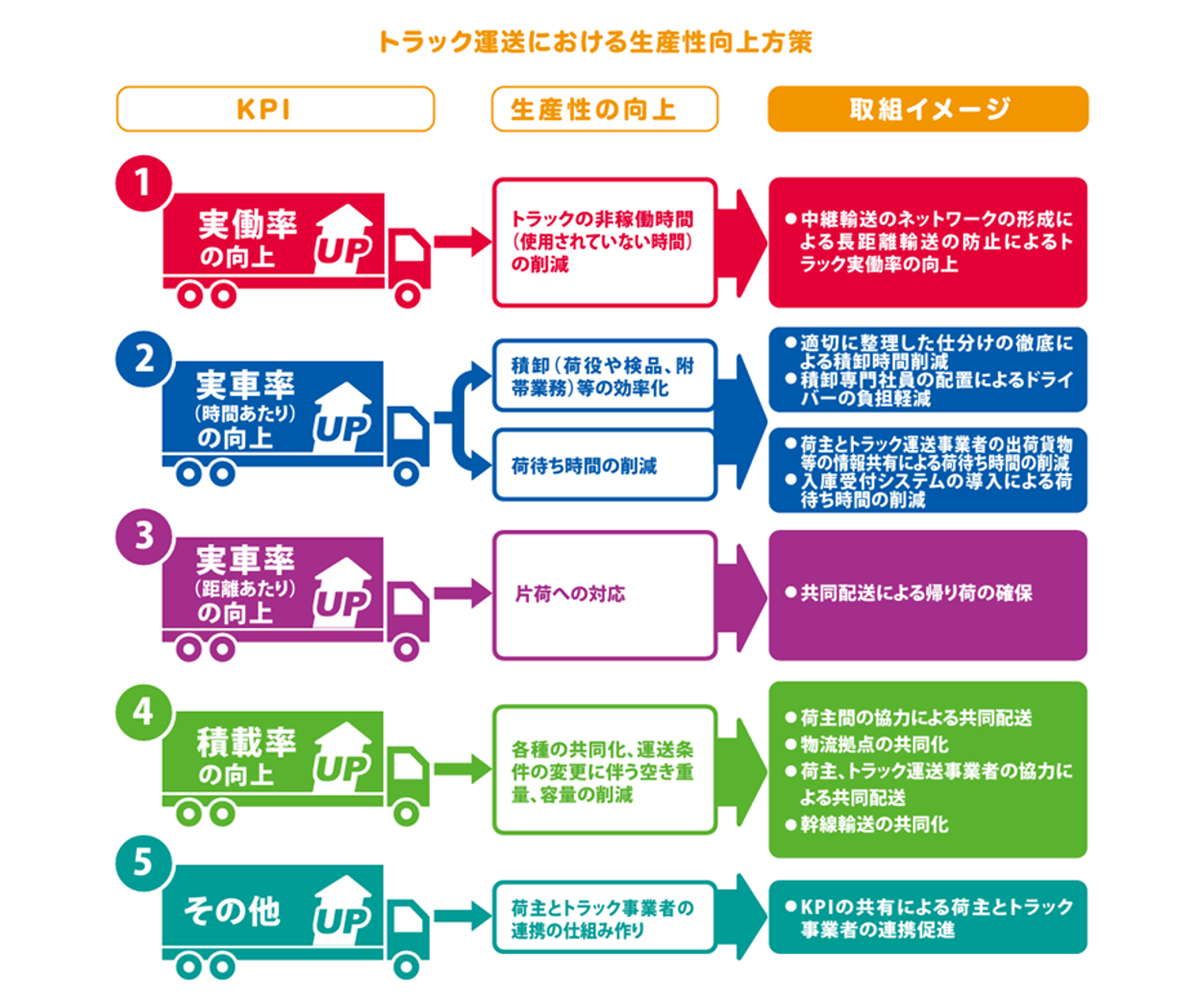

国土交通省自動車局(現物流・自動車局)貨物課の「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き(2017年3月)」では、トラック運送の生産性を4段階で示している。

(1)トラックあたりでみた場合、(2)トラックの稼働時間でみた場合、(3)トラックの走行状況でみた場合、(4)トラックの積載状況で見た場合、である(図1参照)。

これらについて、順番に考えてみることにする。

<図1 国土交通省による生産性向上の考え方>

(出典):国土交通省自動車局貨物課、「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」(2017年3月)【参考資料1)】

(1)実働率

実働率とは、トラックの稼働時間(業務中の時間)と非稼働時間(車庫での保管、整備などの時間)を区別して、「(稼働時間)÷(稼働時間+非稼働時間)」で示すものである。

実働率を上げるためには、トラックの利用回数(回転数)を上げることや、長時間の利用により稼働時間そのものを上げることが必要になる(図2参照)。

しかし、稼働時間だけに目を奪われていると、他の指標が悪くなることがある。

たとえば、都市内の配送では一週間のなかでも月曜日と金曜日に貨物が多く(例、4トン)、他の曜日は貨物が少ないこと(例、2トン)はよくある。このとき毎日同じ4トントラックを利用すれば、月曜日から金曜日までの実働率は高くなるが、月曜日と金曜日以外の積載率50%となってしまう。逆に、積載率を高めるために曜日ごとに配送車両を4トン車と2トン車を使い分ける方法もあるが、これでは実働率が低くなってしまう。

(2)実車率(時間あたり)

実車率(時間あたり)とは、トラックの稼働時間のうちの走行時間の比率であり、「(走行時間)÷(走行時間+非走行時間)」である。

実車率(時間あたり)を上げるためには、非走行時間(休憩時間、積卸作業時間、積卸待ち時間など)を削減することになるが、休息時間は削減できない。よって、積卸作業時間や積卸待ち時間などの削減が必須なのである。

(3)実車率(距離あたり)

実車率(距離あたり)とは、トラックの走行距離のうち貨物積載時の走行距離の比率であり、「(貨物積載時の走行距離)÷(貨物積載時の走行距離+非積載時の走行距離)」である。

実車率(距離あたり)を上げるためには、空車(非積載)での走行距離をできるだけ減らす必要がある。このために、帰り荷確保のためのマッチングシステムや、共同輸配送の導入が求められている。

(4)積載率

積載率とは、トラックの最大積載量のうち積載している貨物量の比率であり、「(積載量)÷(最大積載量)」である。重量で示されることが多いが、容積で示されることもある。

積載率を上げるためには、貨物をまとめて満載にして輸送すればよいことになる。このため、小口多頻度輸送が必要な場合には、多品種の積合せや他社との共同輸配送などを検討する必要がある。

なお、貨物には「重量勝ちの貨物(容積は小さいが重い貨物)」と「容積勝ちの貨物(軽いがかさばる貨物)」がある。そこで、重い貨物と軽い貨物を組み合わせると、重量積載率も容積積載率も高くなる可能性があるが、貨物の組合せが難しい。

<図2 トラック運送における生産性向上方策>

(出典):国土交通省自動車局貨物課、「トラック運送における生産性向上方策に関する手引き」(2017年3月)【参考資料1)】

国土交通省による積載効率の定義

国土交通省では、積載効率(輸送効率)を、「自動車の輸送能力に対する、実際の輸送活動(トンキロ)の割合を表したもの」として、「(輸送トンキロ)÷(能力トンキロ)×100」としてパーセントで表示している。なお、積載効率を割合で示すならば、「×100」は不要になる。【参考資料 2)】

積載率を割合で示すと、以下のように変形できる。総走行距離に対する積載時の走行距離を「走行距離比」と名付ければ、積載効率は、「積載率」と「走行距離比」の積となる(式1参照)。

国土交通省では、積載効率(輸送効率)を、「(積載率)×(実車率)」とも示している(式2参照)。

なお、式の変形により、「トンキロを用いた計算式(式1)」と「積載率と実車率(距離あたり)を用いた計算式(式2)」は、同じであることがわかる。また、積載効率の算出に「走行距離比」を用いることで、輸送途中の積みおろしにより積載率が変化する場合でも、全走行区間における積載効率の計算が容易になる。

輸送途中で積みおろしがない場合の積載効率(例1:積みおろしなし)

貨物輸送の途中で、貨物の積みおろしがない場合の積載効率を考えてみる。

例1として、積載率80%で走行距離が100kmの場合を考える。このとき、積載効率は0.80(積載率0.80、走行距離比1.00)となる(図3参照)。

<図3 輸送途中で積みおろしがない場合の積載効率(例1:積みおろしなし)>

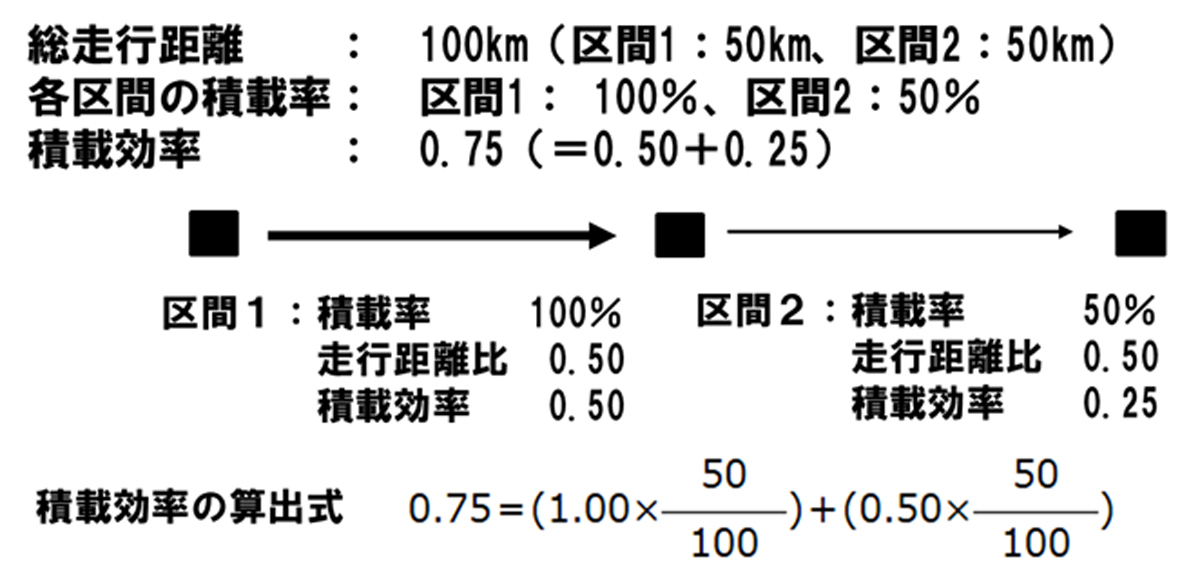

輸送途中で積みおろしがある場合の積載効率(例2:積みおろし1回)

貨物輸送の途中で貨物の積みおろしにより積載率が変わる場合について、積載効率を考えてみる。このような場合には、積載率の異なる走行区間ごとに積載効率を求め、それらを合算して全走行区間での積載効率を求めればよい(式3参照)。

例2として、総走行距離100kmのうち、区間1では積載率100%で走行距離が50km、区間2では積載率50%で走行距離が50kmの場合を考える。このとき、区間1の積載効率は0.50(積載率1.00、走行距離比0.50)となる。また、区間2の積載効率は0.25(積載率0.50、走行距離比0.50)となる。このことから、全走行区間での積載効率は、0.75(=0.50+0.25)となる(図4参照)。

<図4 輸送途中で積みおろしがある場合の積載効率(例2:積みおろし1回)>

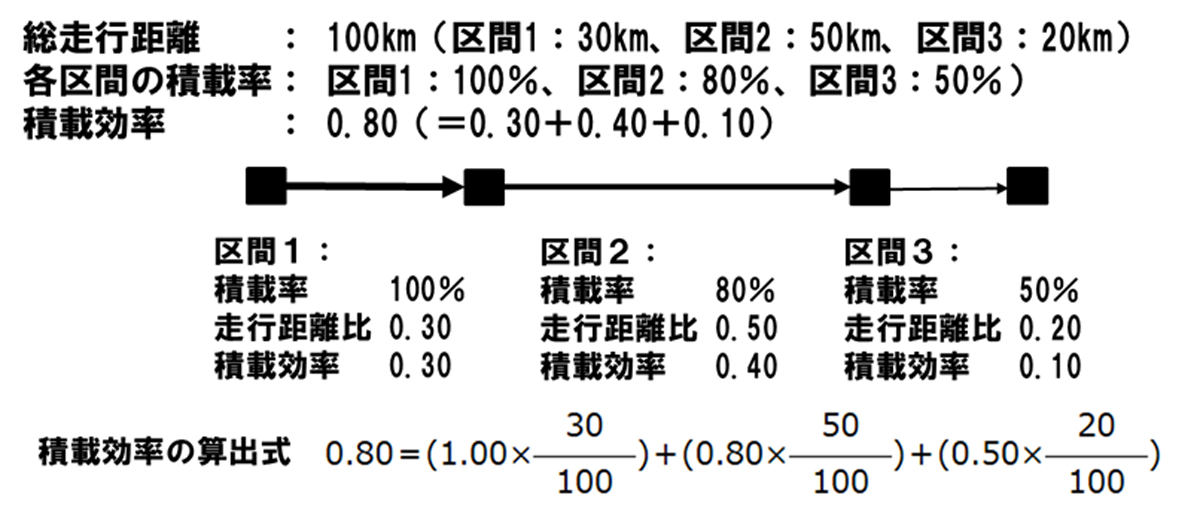

輸送途中で積みおろしがある場合の積載効率(例3:積みおろし2回)

次に、輸送途中で2回の貨物の積みおろしがあり、それぞれで積載率が変わる場合の積載効率を考えてみる。このときも、積載率の異なる走行区間ごとに積載効率を求め、それらを合算して全走行区間での積載効率を求めればよい。

例3として、総走行距離100kmのうち、区間1では積載率100%で走行距離が30km、区間2では積載率80%で走行距離が50km、区間3では積載率50%で走行距離が20kmの場合を考える。このとき、区間1の積載効率は0.30(積載率1.00、走行距離比0.30)、区間2の積載効率は0.40(積載率0.80、走行距離比0.50)、区間3の積載効率は0.10(積載率0.50、走行距離比0.20)となる。このことから、全走行区間での積載効率は0.80(=0.30+0.40+0.10)となる(図5参照)。

<図5 輸送途中で積みおろしがある場合の積載効率(例3:積みおろし2回)>

積載効率の向上の考え方と一般式

全走行区間における積載効率(1回の運行における積載効率)は、式3で示したように、「区間ごとの積載率と距離比の積の合計」になる。つまり、各区間ごとの積載率の大小と、距離比の大小で変わることになるので、積載効率の向上には「区間ごとの積載率を上げること」と「積載率の高い区間の走行距離を長くすること」が必要になる。

最後に、積載効率を求める式を一般化すると以下のようになる。

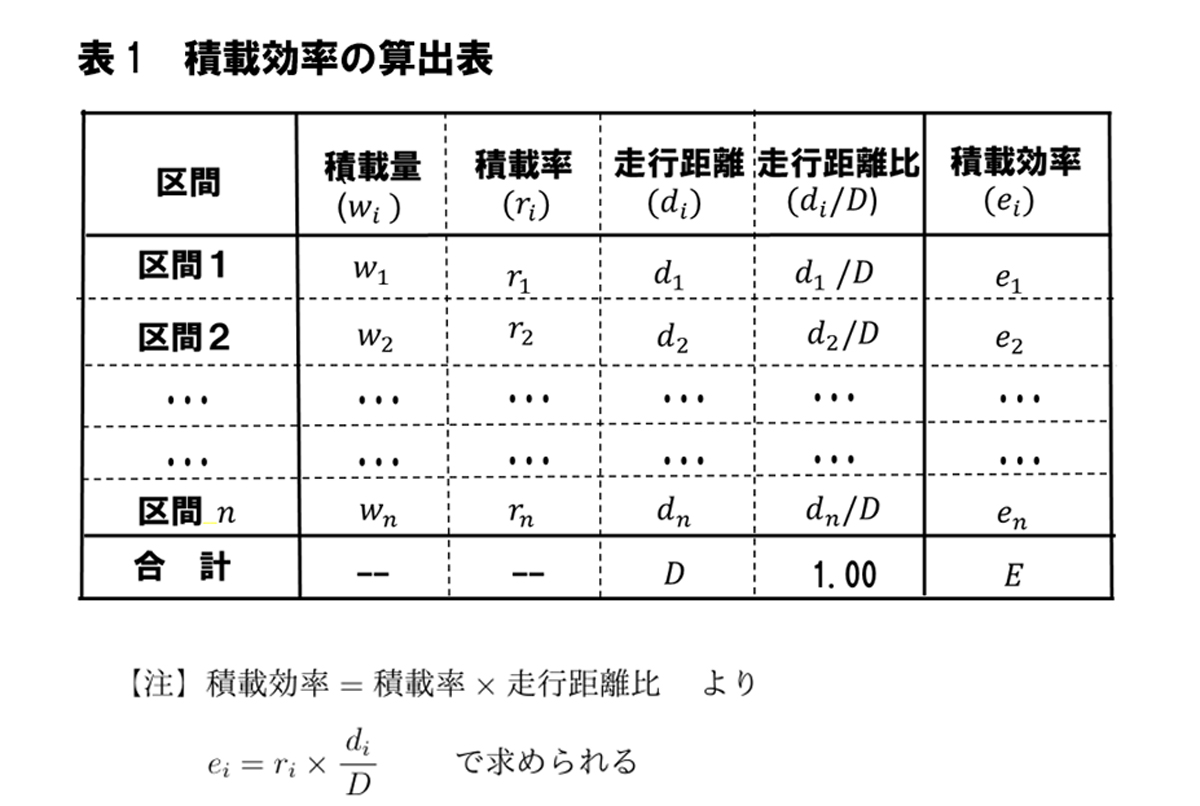

いま、全走行区間における積載効率を E 、積載可能量を W 、総走行距離を D とする。輸送途中の積みおろし地点で区切った区間の総数を n とし、区間 i における積載量を wi 、区間 i の走行距離を di 、区間 i における積載率を ri とする。各区間の積載効率を ei とすると、以下の式が成り立つ(式4参照)。

なお、この式に基づく積載効率は、表を用いて示すこともできる(表1参照)。

参考資料

1) 国土交通省 トラック運送における生産性向上方策に関する手引き

https://www.mlit.go.jp/common/001189107.pdf

2) 国土交通省 自動車輸送統計調査

https://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya_yougo.html

連載 物流の読解術 第31回:積載率をめぐる話題 -積載効率を考える(1)-