Z世代の活かし方・育て方(20)

今回は販売物流分野におけるKPI活用の事例を紹介します。

一般論ですが、物流分野において、物流センター内作業領域ではKPI活用が進みつつありますが、販売物流作業領域では、まだ普及は本格化していません。

販売物流は業務の特質上、トラックによる外回りの集荷・配送業務が主です。天候不順や交通渋滞・車両故障等、物流センター内職場よりも外的要因による予測しにくいトラブル発生などで、どうしても計画的に業務が進まない場合があります。

結果的に、 KPIデータに基づく経営管理PDCA改善活動よりも、KKD(勘・経験・度胸)のような感覚的進捗コントロールが優先されてしまう傾向があるからだと受けとめています。

私の経験でも、販売物流におけるKPIデータによる改善活動は進みにくい要素が多く、工夫が必要です。

第一線事業部門と私たち(本社推進部門)が協議して、事業計画に基づくロジックツリー考察法(第16回の図3参照)により、組織の業績目標達成に向けメンバーに身近な物流KPI指標へブレークダウンしたものの、数値データの理解や現場への落とし込みが弱く、形骸化して、管理監督職の結果データの手元集計だけにとどまっている場合も多いです。

メンバー全員へのデータの分析・フィードバックによる共有化、そして次のアクションへのつながり(誘導策)が実施できておらず、PDCA改善活動が進んでいない場合も多かったです。

■販売物流部門での工夫3選

そこで、販売物流部門のKPI活動で成果を出してもらうために、みんなの心にヤル気の火をともすべく推進してきた効果的方法を3つ紹介します。

(1)改善トレンドの推移をグラフに

第一線部門では、1か月程度の、いわゆる数字だけのExcel版月報の数値データしか持っていない、 またメンバーに公表していない職場が多かったので、なるべく改善トレンドの推移がみんなに分かりやすいグラフ資料づくりを心掛けました。

できれば2~3年間のデータを集計し、推移グラフを作成(第19回の図3参照) 、これを現場に黒板設置して掲示。朝昼礼などでリーダーから直近の結果と過去トレンドについて、積極的に説明してもらいました。

良い改善トレンドが実現できていたら、全員に協力ありがとうとねぎらい、拍手でお互いの健闘をたたえる。今後も頑張ろうと励まし合って、メンバーの参加意欲を醸成し、さらなる協力要請をして、積極的に巻き込むようにしました。

初期の活動開始段階では、どのように説明して良いのか分からず、尻込みするリーダーもいましたが、そんな時は、私が職場朝昼礼に参加してロールプレイング的に代理発表を行い、職場の改善活動マインドを盛り上げるように努めました。

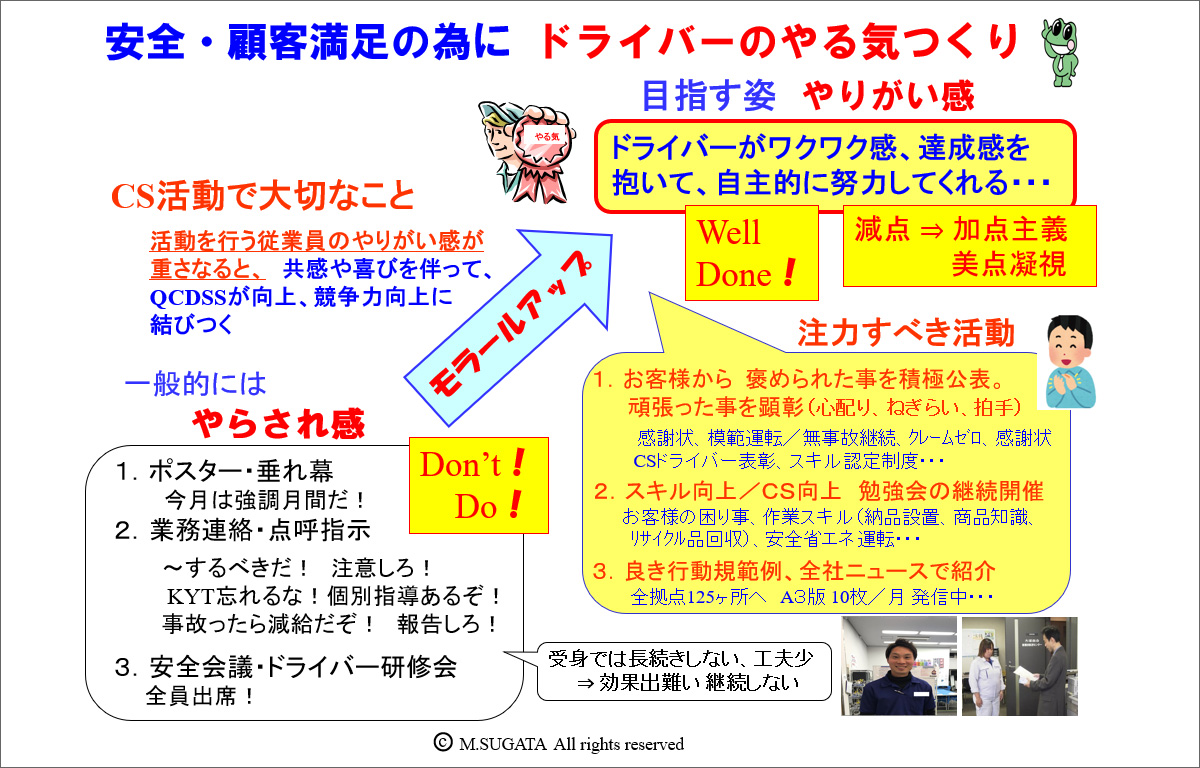

図1をご覧ください。ドライバーは、「Don’t! Do!(これはやるな、こうしてほしい)」のやらされ感が強く、受け身になりがちです。

控えめで自ら意見を言う人が少ない印象ですが、日頃からクレームゼロ、無事故継続・安全運転励行に努め、納品先からお褒めの言葉(表彰)をいただくドライバーもたくさんいます。

私は好事例を積極的に掘り起こし、「Well Done!(よくやった)」と紹介しました。良い改善提案があれば、内容や名前を紹介・顕彰していく職場改善活動の醸成と雰囲気づくりもお願いし続けました。

ドライバーのやりがい感を高め、ワクワク感と達成感を持って自主的に改善努力してくれる人財集団づくりに腐心したものです。たとえ若手や経験の浅いドライバーでも、良い基本行動がとれている人を積極的にねぎらい、顕彰の声掛けをしてもらうようにしていました。

(2)比較できる作業単位当たりのデータを

販売物流の組織責任者に、自部門の改善が進んでいるのか、社内の他拠点や他企業と比べてどうか、など客観的な判断をしてもらうために、新しい統計的KPI指標:作業単位当たりの発生確率データを採用しました。

この新指標では、トラック台数や事業規模の大小、扱い商品の違い、季節変動による物量変化など、諸要因になるべく影響されにくい、言い換えれば「他とは違うと言い訳しにくい」統計的新KPI指標を積極的に導入しました。

例えば、以下のような新指標を考案、集計開始しました。

〇納品件数(納品伝票枚数)当たり誤納品クレーム発生率(件数、%、PPM、万軒率 等)

〇納期指定納品 納期遅延率±15分間許容誤差(万軒率 等)

〇運行回数当たり・走行距離Km当たり 交通事故・商品破損発生率(件数、個数、金額 等)類似業務&類似規模の配送センターの場合には、車両台数当たり(件数 等)で簡便なKPI指標

〇損害保険割引率の会社間比較KPI(%)

〇車両サイズ別売上高・収益(@千円/車両サイズ別・月当たり 等)

〇車両サイズ別納品件数・訪問軒数・納品製品重量 等

(3)積極的なベンチマーキングBM比較

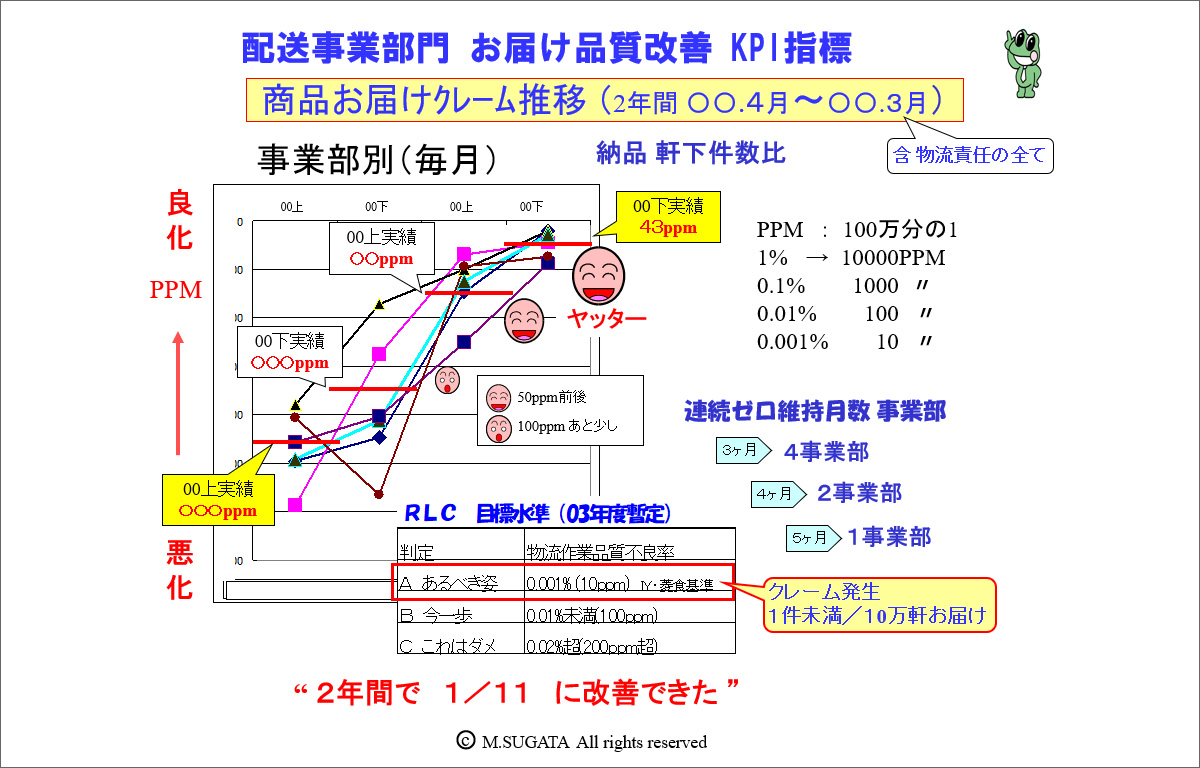

図2の事例をご覧ください。全国で1000台規模になる配送サービス事業における誤納品クレーム発生率の推移グラフです。

短期間(2年弱)で、活動開始前と比べ11分の1まで顧客クレームが減少しています。営業事業部門長からは、「最近とみにクレーム問題が減少して平穏になったよ。お疲れさま」と褒めてもらった経験がありました。たかが資料、されど資料でした。

前述の(2)で作成した新しい統計的KPI指標を全部門に毎月定例配布し、毎月の全社経営会議にも定例報告を開始しました。

資料を見た社長から、満座の前で「〇〇部門は素晴らしい。ぜひ継続してほしい。お疲れさま」と褒められる。逆に「どんな対策をしているのか」と責められることもあるわけですから、全部門長が大車輪で改善を進めました。

名指しされなかった部門長も、トップランナー群に入りたいと継続努力しますから、あっという間に改善が進み、見事な改善トレンドが実現できました。

物流サービスの根幹(基礎)は、安心安全のサービス。事業活動の基盤の改善が進みますから、新規荷主の開拓も促進され、収益性も高まってきます。

私の長年の業務経験上、本格的な経営指標(KPI:QCDSS)の改善対策を実施していない3PL企業の場合、真面目に努力すれば、顧客納品クレームの削減運動により現状の10分の1水準まで減少は可能。また事故防止・安全運転の励行により、現状の5分の1水準まで減少可能(損保割引率75%水準到達)です。

読者の皆さん、自然科学における「セレンディピティ」という言葉をご存じでしょうか。この連載が、新しい発見やヒント、さらには新しいビジネスチャンスをもたらしてくれると幸いです。