帝国データバンク(TDB)は7月25日、2026年1月1日「下請代金支払遅延防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下、改正下請法)が施行されることを受け、企業の意識調査(2025年6月)を行った。

今回の改正は、物価や労務費の上昇を受けて企業の資金繰りを改善することや、必要なコストの価格転嫁を適正に進められるよう法律で後押しするもの。

特にサプライチェーンの川下への取り組みを強化し、人手不足に加え価格転嫁が遅れている運輸業を対象に加えるなど、より弱い立場にある中小企業の取引改善を目指している。

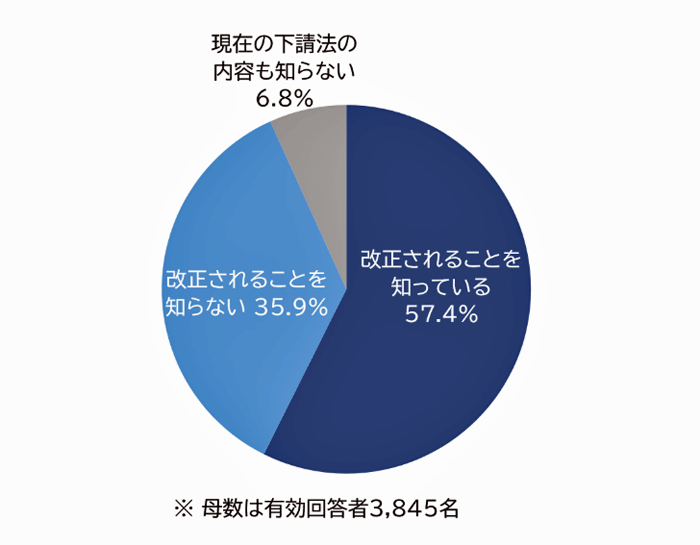

2026年1月に改正下請法が施行について、57.4%が「知っている」と回答。一方、「知らない」は35.9%、「現在の下請法の内容も知らない」は6.8%となった。

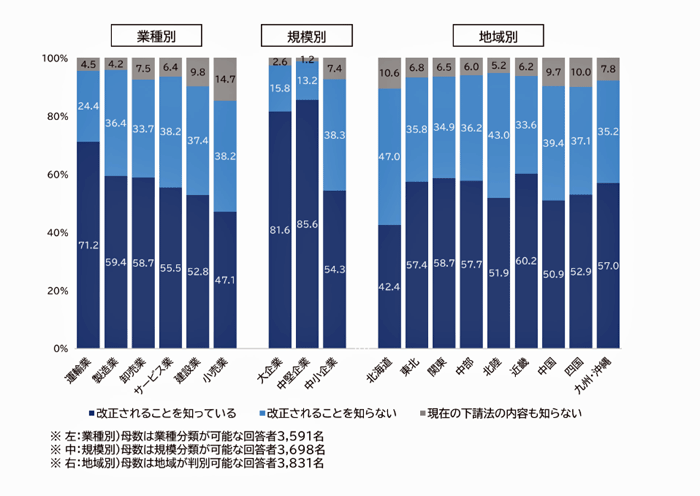

「知っている」と回答した割合を業種別にみると、今回の改正で対象取引に追加される「運輸業」が71.2%と最も認知度が高く、「製造業」が59.4%と続いた。

規模別では、「大企業」が81.6%、「中堅企業」は85.6%と認知度が高い一方で、「中小企業」の認知度は54.3%。地域別では、「近畿」が60.2%と最も高い一方、「北海道」は42.4%と全体と比較して認知度が15.0ポイント低かった。また、「北陸」「中国」「四国」も50%台前半となっており地域差が見られた。

主な改正内容への認識について、改正されることを「知っている」とした回答者に尋ねたところ、「約束手形での支払いの禁止」が87.0%、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が85.4%と8割超。次いで「従業員基準の追加」が65.7%、「運送委託の対象取引への追加」が63.5%、「面的執行の強化」が51.8%となった。

また「知っている」とした回答者に法改正の影響を尋ねたところ、発注者はマイナスの影響がプラスの影響を4.6ポイント上回った。一方、受注者はプラスの影響が44.5%と過半には及ばなかったものの、マイナスの影響6.6%を大きく上回った。

発注者が、プラスの影響として最も期待しているのは、「長期的なパートナーシップ」が51.5%とトップ。次いで、「コンプライアンス体制の強化によるリスク低減」が29.0%、「ブランド価値の向上」が11.5%となった。マイナスの影響として懸念しているのは、適正価格で取引を進めることによる「利益の圧迫」が23.3%、次いで「社内でのコンプライアンス教育・研修負担の増大」が21.2%、「資金繰りの悪化」が19.4%、「システム対応」が12.8%と続いた。

受注者が、プラスの影響を最も期待しているのは、「資金繰りの安定」が29.8%とトップ。次いで「収益の安定化」が21.9%となり財務内容の改善につながる上位2項目の合計は51.7%となった。マイナスの影響を最も懸念しているのは、「書類作成・監査対応など実務負担の増加」が23.3%で最多となり、「求められる価格と実際の原価が合わず、利益が出にくくなる」が21.1%、「手数料負担を強いられる」が14.3%と続いた。

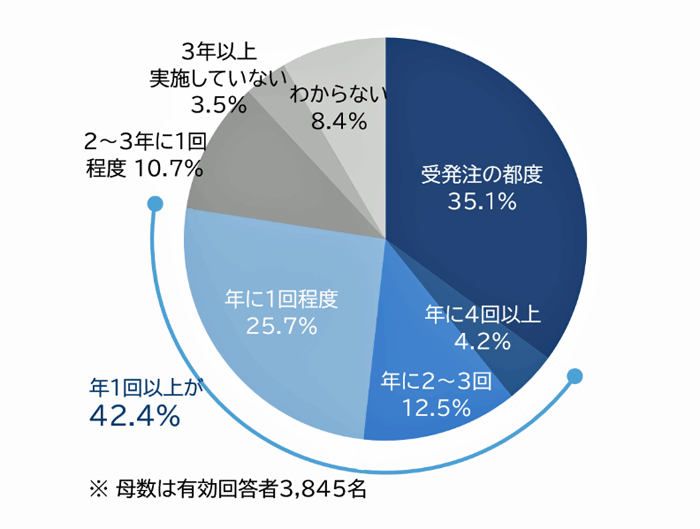

主要な取引先との価格見直しに関する協議の頻度について尋ねたところ、年に1回以上実施している企業が42.4%、市場の変動に合わせて価格を見直す「受発注の都度」が35.1%、「年に1回以上」と合計すると77.5%となった。

価格交渉が商習慣として定着しつつあるものの、「2~3年に1回程度」が10.7%、「3年以上実施していない」が3.5%と、労務費・原材料費・エネルギーコストが上昇するなか、価格協議が適正頻度で行われていない企業もいることも明らかとなった。

さらに不公正だと感じる慣行や課題について、「一方的な価格の決定や据え置き」が42.0%とトップ。次いで、「曖昧な納期設定や急な変更」29.5%、「手形による長期支払い・割引手数料の負担」(24.8%)、「不当な減額・返品」(20.8%)が続いた。なお「一方的な価格の決定や据え置き」については、改正で対象取引に追加される「運輸業」が50.0%と最も高かった。

改正されることを「知っている」と回答した企業に、法改正が不公正な慣行の是正に寄与するかと尋ねたところ、「寄与する」とする回答は62.1%(「非常に寄与する」6.8%、「ある程度寄与する」55.3%)となっている。

公正な取引関係を築くために法改正以外に必要だと感じることについては、「発注者の企業文化・意識改革」が41.2%で最多となった。次いで「政府・行政による指導・監督の強化」が41.0%、「業界団体による自主規制・ガイドラインの策定」が30.6%、「発注者と受注者間のコミュニケーションの活性化」が30.5%と続いた。

企業からは下請法の適用対象拡大や、違反企業への罰則強化、監督官庁からの情報発信などを求める声があがった。

調査結果を受けTDBは、成立直後の認知度は57.4%であったものの、中小企業の認知度は54.3%と全体よりも低かったことを受け、「法律を知らないことは法の有効性を低下させ、違反行為が看過される事態を招き、結果としてサプライチェーン全体の健全性が損なわれることにもつながる」と指摘。

こうした課題を解決するためには、中小企業に法律の情報を「届ける」だけでなく、「理解させる」ための効果的な周知・啓発活動や、行政や専門家による積極的な支援体制の構築が不可欠だとしている。

一方、多くの受注者がプラスの影響として、資金繰りの改善や収益の安定化を挙げており、法改正への期待が見られることから、「現状では、発注者との力関係の不均衡から、受注者は不当な減額やコスト負担、支払遅延などに直面しがちで、資金繰りの悪化や経営の不安定化を招いている。改正下請法はこのような不公正な取引慣行を是正し、発注者との間でより公正な取引関係を築く法的インフラとして注目されている。適切な価格転嫁と取引適正化が進展すれば、厳しい経営環境にある受注者においても賃上げの原資確保に向けた道筋が見えてくる。本法が産業界の成長と配分の好循環につながることを期待したい」と結んだ。

雇用動向調査/正社員の採用予定あり「運輸・倉庫」が66.2%でトップ