矢野経済研究所は10月24日、国内の加工食品市場での賞味期限延長がもたらすサプライチェーン変化を調査し、賞味期限延長や年月表示への切り替えによる効果、「2分の1ルール」採用による変化、食品流通における将来展望を明らかにした。

ここでは、チルド食品の賞味期限を従来比1.5倍に延長した場合の廃棄損失削減効果について、公表している。

<チルド食品市場における賞味期限延長の廃棄損失削減効果(資産)>

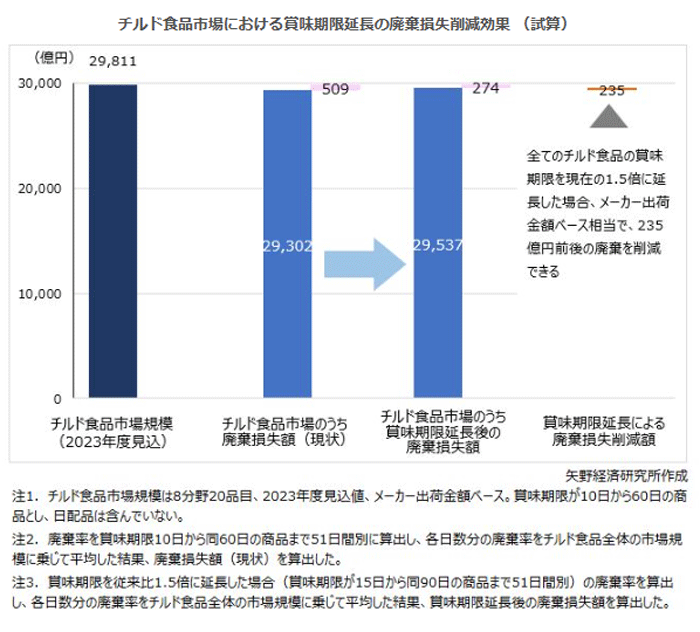

まず、国内加工食品市場規模31兆1416億円(2023年度見込値)を基に、2023年度のチルド食品市場規模を2兆9811億円(メーカー出荷金額ベース、8分野20品目)と推計。調査におけるチルド食品は、賞味期限が10日から60日の商品とし、日配品(毎日店頭に配送される加工食品)は含んでいない。

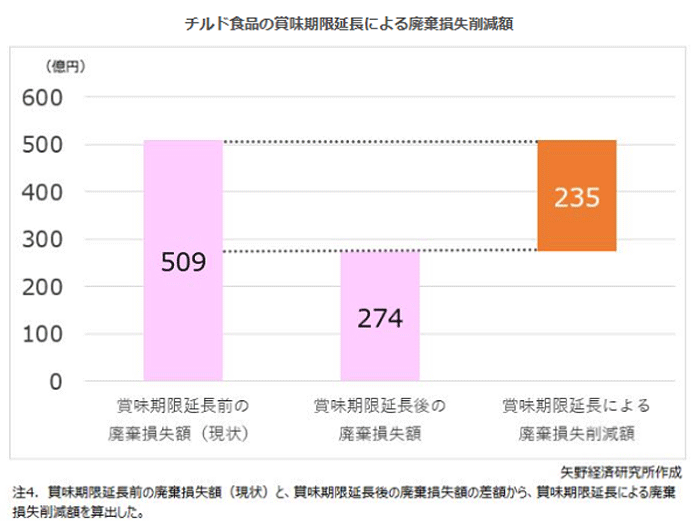

現状(賞味期限延長前)でのチルド食品の廃棄率を、賞味期限10日から60日までの51日間別に算出し、各日数分の廃棄率をチルド食品全体の市場規模に乗じて平均し、廃棄損失額を509億円と算出した。

次に、チルド食品の賞味期限を従来比1.5倍に延長した場合(賞味期限15日から同90日の商品まで)の廃棄率を51日間別に算出し、同様に廃棄損失額を274億円と算出した。

試算では、チルド食品(賞味期限が10日から60日の商品、日配品を除く)の賞味期限を従来比1.5倍にすることで、廃棄損失額は235億円相当削減する効果があるという結果になった。

食品業界の「3分の1ルール」などの慣習は、食品ロスの一因とされており、見直しや緩和の動きが、複数の食品メーカーや食品卸で広がっている。

賞味期限を延長した品は返品や欠品が少ない商品として評価が高まり、新規の卸業者や小売業者への導入が進んでいる。その結果、既存の取引が拡充したり、新たな販路を獲得したりする動きが共通して見られる。小売店での取り扱いが増え、出荷数量の増加につながる事例も確認された。

卸業者にとって、賞味期限の延長は取引価格や仕入れ条件に大きな変化をもたらすことはなく、従来通りの取引条件で販路を拡大できている。

物流面では、賞味期限が長くなることで出荷ロット(一回当たりの出荷量)を大きく組めるため、倉庫保管や輸送の効率化が進んでいる。製造後の在庫保管が容易になり、転送や再納品に関する業務が簡素化される事例がみられる。

また、出荷タイミングの調整余地が広がり、配送計画の柔軟性が向上したことで、物流負荷の軽減にもつながっている。

賞味期限延長後の卸業者における在庫管理の対応は企業ごとに異なり、安全在庫の基準を高く設定して欠品を防ぐ方向で対応する企業がある一方で、在庫回転を重視し、従来通りのオペレーションを維持する企業もある、としている。