帝国データバンク(TDB)が全国2万6815社を対象に「価格転嫁」に関すアンケート調査を行ったところ、自社の主な商品・サービスにおいて価格転嫁率は40.7%となり、項目別で「物流費」は34.7%となった。

3月17日に公表された資料によると、価格転嫁率は前回調査から4.3ポイント低下し、1年前の調査(2024年2月)と同水準となった。なお同調査は前回2024年7月に実施し、今回で5回目。

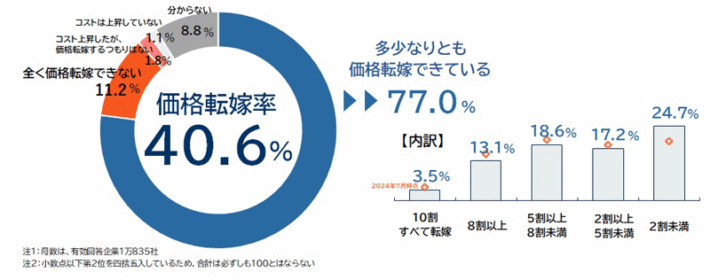

<価格転嫁率についての回答>

価格転換率について、回答の内訳をみると「多少なりとも価格転嫁できている」と回答した企業は7割を超え、一方で「全く価格展開できていない」と回答した企業は1割超となっている。

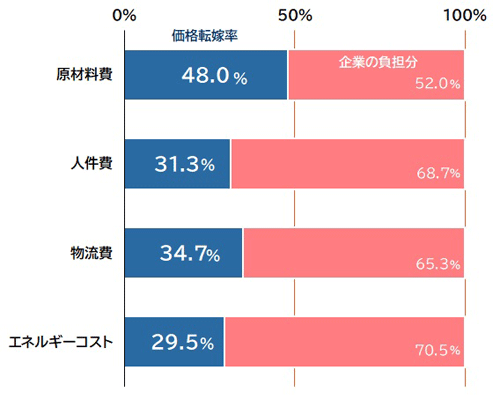

また代表的なコストとなる原材料費、人件費、物流費、エネルギーコストを、項目別にどの程度転嫁できているかを尋ねたところ、原材料費に対する価格転嫁率は48.0%、人件費は31.3%、物流費は34.7%、エネルギーコストは29.5%だった。

<項目別の価格転嫁率>

原材料費に対しては、「原材料費が高騰していることに対して客先の理解がある」(環境計量証明、愛知県)といった声があり、5割近くまで転嫁が進んでいる。一方で、物価高や人手不足に伴い給与などを引き上げざるを得ない状況や、ガソリン補助金の縮小などで物流費が増えていたことなどから、人件費や物流費に対する転嫁率は3割程度にとどまっている。

また、エネルギーコストの転嫁率については「エネルギー価格の上がり方が見積もり時より早く、反映できない」(繊維・繊維製品・服飾品製造、富山県)というように、急激に変化するエネルギー価格に対する転嫁は難しく、同調査で把握した4項目のなかでは最も低かった。

加えて、「人件費、物流費、エネルギーコストについては、原材料費と違って具体的に数値化することが難しい側面がある」との見方を示した。これらの費用は変動しやすく、企業内部の運用などにも依存しているため、販売先に明確に説明するのが難しいことを挙げ、「原材料費ほど販売先の理解が進まない」といった声も多数聞かれたという。

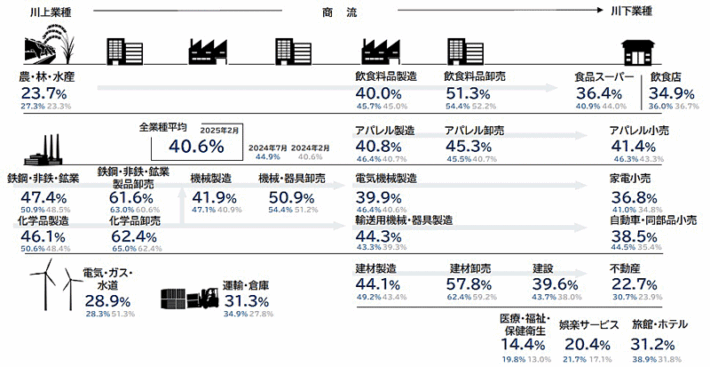

<サプライチェーン別の価格転嫁>

サプライチェーン別にみると、前回調査と比較して全般的に価格転嫁は十分に進んでいない様子がうかがえた。「化学品卸売」(62.4%)や「鉄鋼・非鉄・鋼業製品卸売」(61.6%)で6割を超えるなど、他の業種より価格転嫁が進んでいる卸売業とは対象的に、サプライチェーン全体に関わる「運輸・倉庫」(31.3%)では3割台を維持しつつも、前回調査より低下した。

要因としては「車両費(購入および修繕)の高騰やガソリン補助金の縮小、重層的な取引構造から直接的な値上げ交渉が難しい」といった背景があるが、「2024年問題を契機に徐々に業界内でも価格転嫁を進める動きがみられる」と分析。価格転嫁の進展には、「消費者の購買力向上、企業間の協力、政府支援の3要素が求められる」としている。

食品値上げ/物流費由来が初の8割超 2024年問題で値上げは更に加速か