国土交通省は11月7日、社会資本整備審議会道路分科会第86回基本政策部会を開き、特殊車両通行許可制度を取り巻く現状と課題について情報を共有するとともに、現在1%程度の利用にとどまっている「特殊車両通行確認制度」(確認制度)の登録促進に向けた方策などについて審議した。

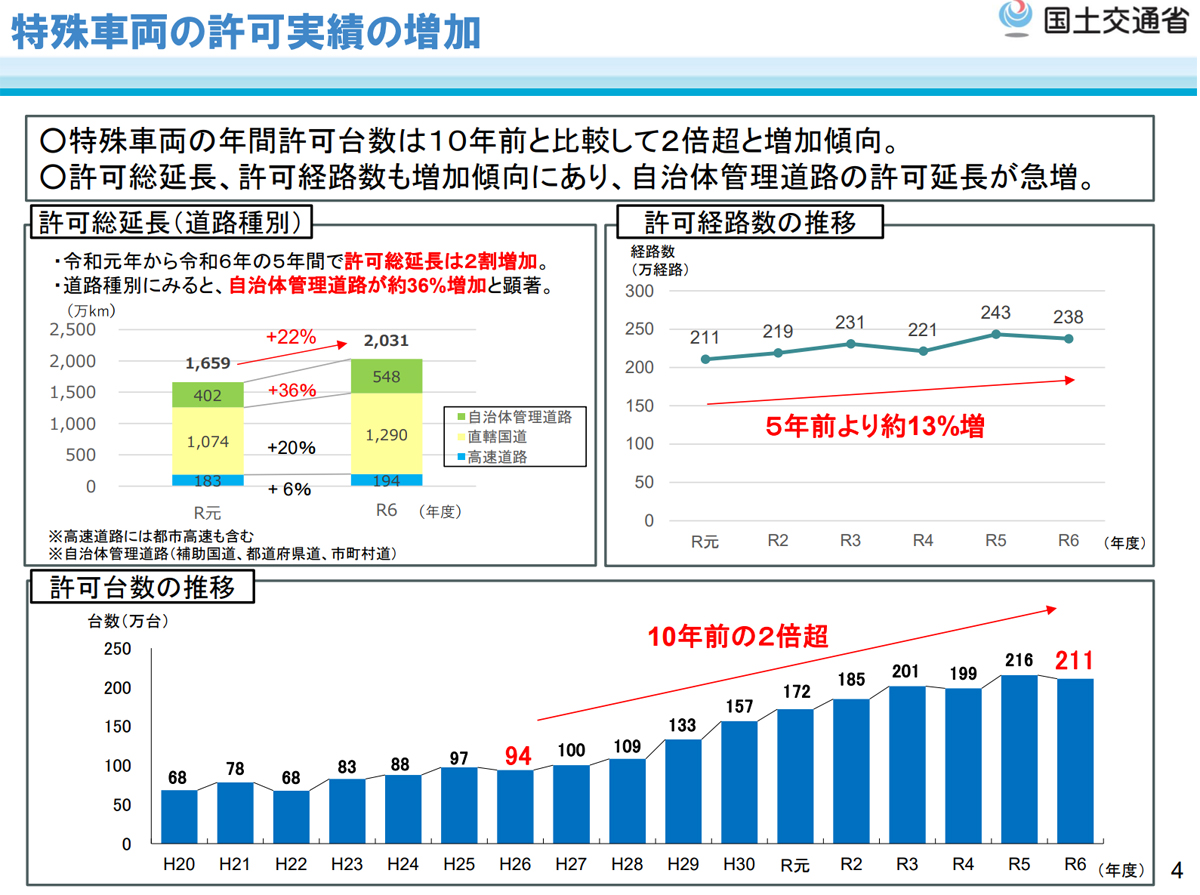

幅2.5m、長さ12m、高さ3.8mの「一般的制限値」を超える車両は特殊車両として取り扱われ、通行に当たって許可を受ける必要があるが、2014年度に94万台だった特殊車両の年間許可件数は、2024年度には211万台と10年間で2倍超の増加となっており、ドライバー不足などを背景に今後も増えることが見込まれている。

「特殊車両通行許可制度」(許可制度)では、運送事業者などが1経路ごとに申請を行う必要があるが、紙ベースでの審査や地方自治体との協議が行われているため、申請から許可まで平均34日を要しており、改善を求める声が以前から上がっていた。

こうした状況を踏まえ国交省は2022年、情報が電子データ化された通行可能な道路を組み合わせて経路を示す「特殊車両通行確認制度」を開始。利用者は、車両登録(5年間有効で1台当たり5000円)し、発着地と重量をウェブ上で入力すると、即時に「2地点間双方向2経路検索」(1年間で600円)または「都道府県検索」(1年間で400円)の結果が示され、地図表示されたルートを走行する場合には許可は不要となる。

一方で、確認制度の利用は特殊車両の走行回数の1%程度にとどまっており、十分に普及している状況にはない。

全日本トラック協会からの要望内容や日本行政書士連合会へのヒアリング結果を分析すると、「許可制度の手数料(200円)と比べて確認制度は高い」「確認制度に必要なデータ登録が行われていない箇所が多い」「許可制度は車両情報の入力が型式ごとだが、確認制度は1台ごとであるため手間がかかる」などの課題が浮かび上がった。

国交省では今後の許可・確認制度について、「自動化不可の審査以外は全て確認制度により自動化を進める」「利用者ニーズを踏まえた見直しを検討」「許可・確認両制度の申請を一元的に行えるよう、申請システムを一本化」などの方向性を示しており、基本政策部会では委員らが実現に向けた意見を述べた。

手数料については、「確認制度の登録料5年間5000円はビジネス上の経費としては高くない」「トライしやすいように、1年間1000円の設定にしてはどうか」「郵便料金が上がっている中で、許可制度の申請が200円では安い」などの意見が挙げられた。

また、国際海上コンテナ車両(40フィート背高)を対象に指定区間での許可を不要とする「重要物流道路」の許可期間を、現行の「原則2年間、優良事業者は4年間」を、「原則4年間、問題のある事業者は2年間」に見直すべきとの意見も出された。

このほか、確認制度利用の前提となるETC2.0から得られた情報を活用したパブリックデータの構築を検討すべきなどの指摘もあった。

国交省/ラストマイル配送の効率化等で3つの観点からの提言を公表