UPSは10月29日、同社初めてとなる「日本の製造業の国際物流調査報告」を発表した。

「日本の製造業の国際物流調査報告」は日本の製造業を対象に行った国際物流に関する調査で、製造業の国際物流業務の現状や課題について考察した。

UPSジャパンマーケティング部の中山悦子マネージャーは「ある程度予測していた結果になったが、確認の意味でも意義があるものとなった。企業規模で差がかなりあるのも分かった。これを一つの材料に、新規サービスの開発に活かせたらと考えている」と説明した。

調査内容は「国際物流の現状」、「日本経済とその影響」、「国際物流の重要度と課題」、「国際物流サービスについて」の4項目。

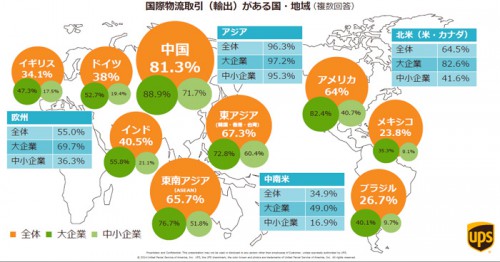

国際物流の現状では、国際物流取引がある国(輸出)の質問では、圧倒的に中国が多く、全体で81.3%が取引を行っている結果となった。企業別では大企業が顕著で88.9%、中小企業でも71.7%となった。

次いで、東アジアが全体で67.3%、東南アジアが65.7%、アメリカが64%となっている。

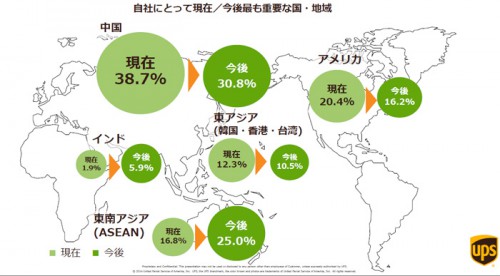

しかし、「ビジネスにとって重要な国・地域」の質問では、現在と今後で比較すると、中国が38.7%から30.8%、東アジア(韓国・香港・台湾)が12.3%から10.5%、アメリカが20.4%から16.2%に下降しているのに比べ、東南アジア(ASEAN)が16.8%から25.0%、インドが1.9%から5.9%へ増加した。

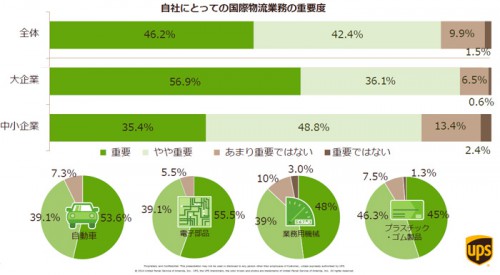

国際物流の重要度の質問では、全体では46.2%が「重要」と認識し、「やや重要」の42.4%を含め9割近くが認識している結果となった。

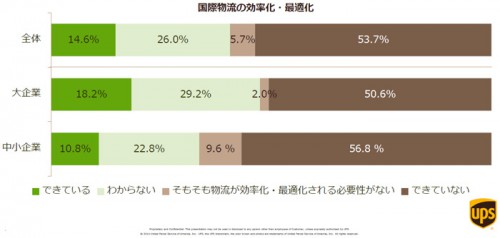

国際物流業務の効率化・最適化についての質問では、全体で「できている」が14.6%で、残りが「わからない」「必要性がない」「できていない」となった。

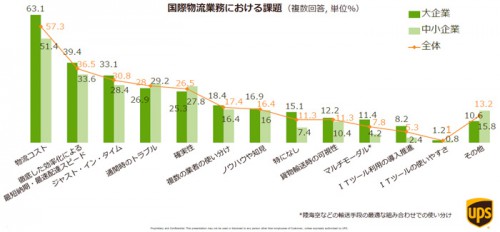

国際物流の課題では、全体で最も多かったのが、「物流コスト」で57.3%、次いで、「徹底した効率化による最短納期・最速配達スピード」の36.5%、「ジャスト・イン・タイム」30.8%となっている。これは企業規模で大きな違いがあり、大企業は「物流コスト」が63.1%と高く、中小企業は順位は変わらないが、「通関時のトラブル」「確実性」などで、大企業より高い数値を示している。

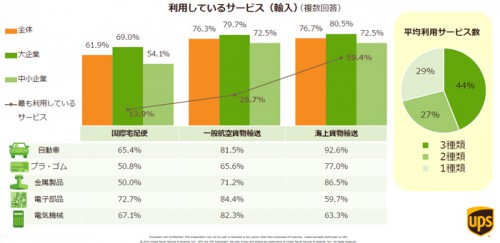

国際物流で利用しているサービス(輸出)では、全体では一般航空貨物輸送が79.1%、海上貨物輸送が74.6%、国際宅配便が66.2%となっているが、これらを組み合わせた輸送モードは2種類以上が74%となっている。

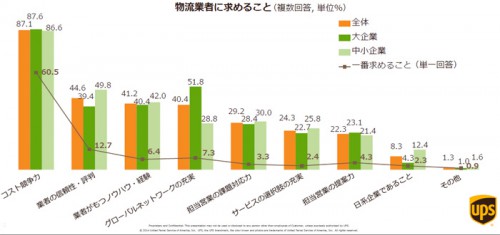

そして、国際物流業者に求めることでは、「コスト競争力」が全体で87.1%と他を大きく引き離している。次いで、「業者の信頼性・評判」、「業者が持つノウハウ・経験」となっている。

そして、国際物流は中国が依然として最大の取引先であるが、今後は東南アジアもより重要になる。景気回復後もグローバル化は進み、国際物流の重要性がより高まり、効率化・最適化が求められ、かつコスト意識がさらに高まる、とまとめている。

なお、この調査の対象者は日本法人の製造業従事者で、約8割程度が役職者。サンプル数は1010で、第三者機関によるオンライン定量調査。

■日本の製造業の国際物流調査報告

https://www.lnews.jp/pdf/20141030ups.pdf