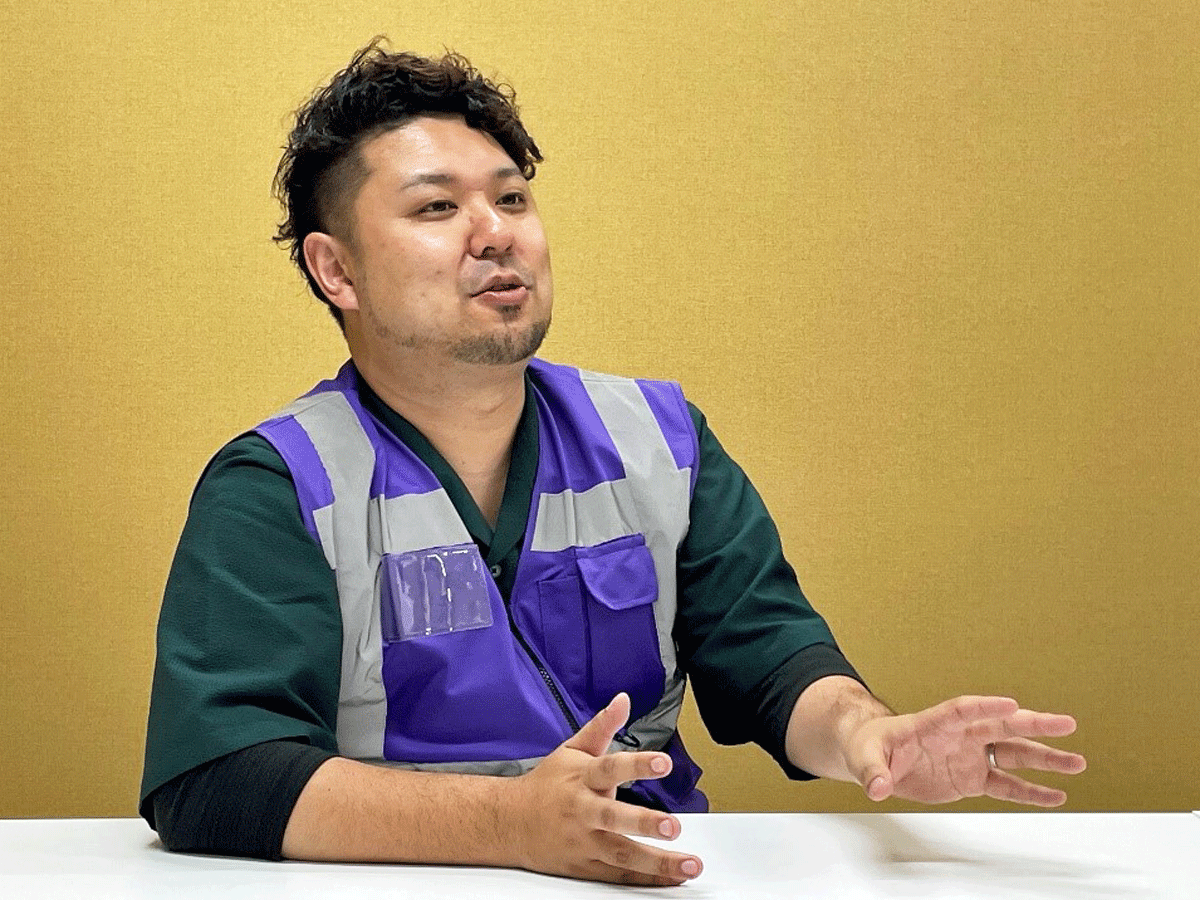

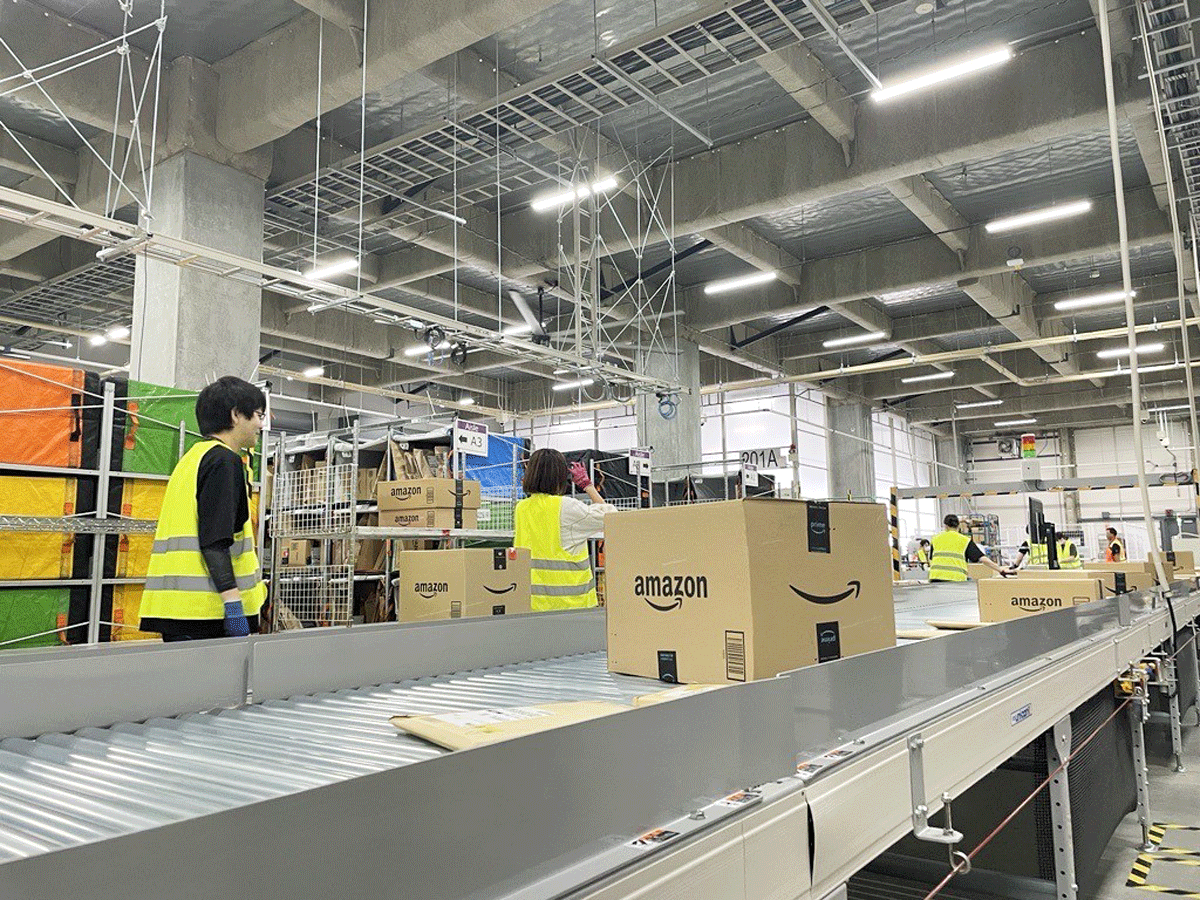

2023年4月から改正育児・介護休業法により男性育児休業取得推進のため、従業員1000人を超える企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが、厚生労働省により義務付けられた。男性の割合が高く人手不足感が漂う物流業界では「男性育休?勘弁してよ」という声が聞こえてきそうだ。そんななか、アマゾンの配送拠点・仙台デリバリーステーション(以下、DS)では、今年2月から3人の男性管理職がほぼ同時に育休を取得した。取材して驚いたのは、そのなかに同拠点の責任者が含まれていたこと。そして、管理職の育休取得が他のメンバーの成長を促し、好影響をもたらした、ということだ。育休を取得したイクメンならぬ「イクボス」・三本木(さんぼんぎ)祐樹DSマネージャーと、その間、代理を務めた庄司賢シニアエリアマネージャーに、男性育休取得のリアルと本音を聞いた。

取材:6月19日(オンライン)

<育休を取得する3人を祝うデリバリーステーションのメンバー>

自分にしかできない仕事をつくって

休めない、なんてナンセンス

―― 男性の管理職クラスが3人同時期に育児休業を取得したというのは、なかなか珍しいことですね。

三本木 今回、私を含めて取得した3名が、いわゆるマネジメントのラインに入っている人間で、かつ2月にちょうど1週間ずつずれて子どもが生まれる予定となったので、育児休暇を取るタイミングが丸かぶりする形となり、本当に珍しい出来事でした。

―― 期間は皆さんどれぐらいずつ取られたのですか。

三本木 一番長いメンバーで2か月(2月初め~3月末)です。私が1か月半(2月中旬~3月末)。もう1名が3週間(2月末~3月半ば)というところです。なので全員2週間以上の育児休業を取得できました。

―― 皆さん管理職ということですが、それぞれのお仕事内容は?

三本木 私はデリバリーステーションマネージャーとして、全体の管理や運営を見ています。ステーションの役割としては、大きく荷物を受け入れるところと、ドライバーさんにお渡しして持って行っていただく業務の2つに分割しています。そのなかでも、お昼の便、朝の便という形で、ドライバーさんが引き取りに来られる時間でサイクルが分かれているんですが、各サイクルにおいて時間管理をしている人間と私、各工程の管理をやっている人間が1名ずつ、合計3名が育休を取得できたということになります。

―― おめでたいことながら育児休業を申請されるとき、戸惑いや、言いにくい雰囲気などはなかったでしょうか。

三本木 私はアマゾンに入社して2人目の子どもが生まれたんですが、1人目のときも育休を取得させていただいたんです。その時はまだ責任者ではなかったのですが、今回、ステーション長の立場で休暇を取るということに関して、正直、お話しする前、抵抗はありました。とはいえ、やはり自分のイベントなのでしっかり上司に報告しなくては、と相談したときに第一声で「どのぐらい休みが欲しいの?」という形で、上司の方から聞いていただけた、というところが大きかったです。

―― アマゾンさんでは、男性の育児休業促進に力を入れているのでしょうか。

三本木 アマゾンでは、誰もが自分らしく働ける職場環境をつくるために、性別を問わず育休や介護休業などを取得しやすい環境を整えていて、男性の育児休業もその1つだと思います。

―― そうなんですか、それにしても責任者となると言いづらいですよね。

三本木 上司は「自分の役割の中で、自分しかできないことをまずなくす作業があって、その上で上司にお願いすること、今残ったメンバーにお願いすることと振り分けをして、しっかりと運営ができるのであれば全然お休みは取れるよね」と。確かにそうだなと。自分しかできないということを、自分で作って休めなくしてしまうというのはナンセンス。しっかりと自分の仕事の棚卸しをするという作業をすれば、休みは十分取れるんだということで、期間については妻とどれくらいサポート期間が必要かという話をして設定しました。

―― 奥様はどんな反応でしたか。

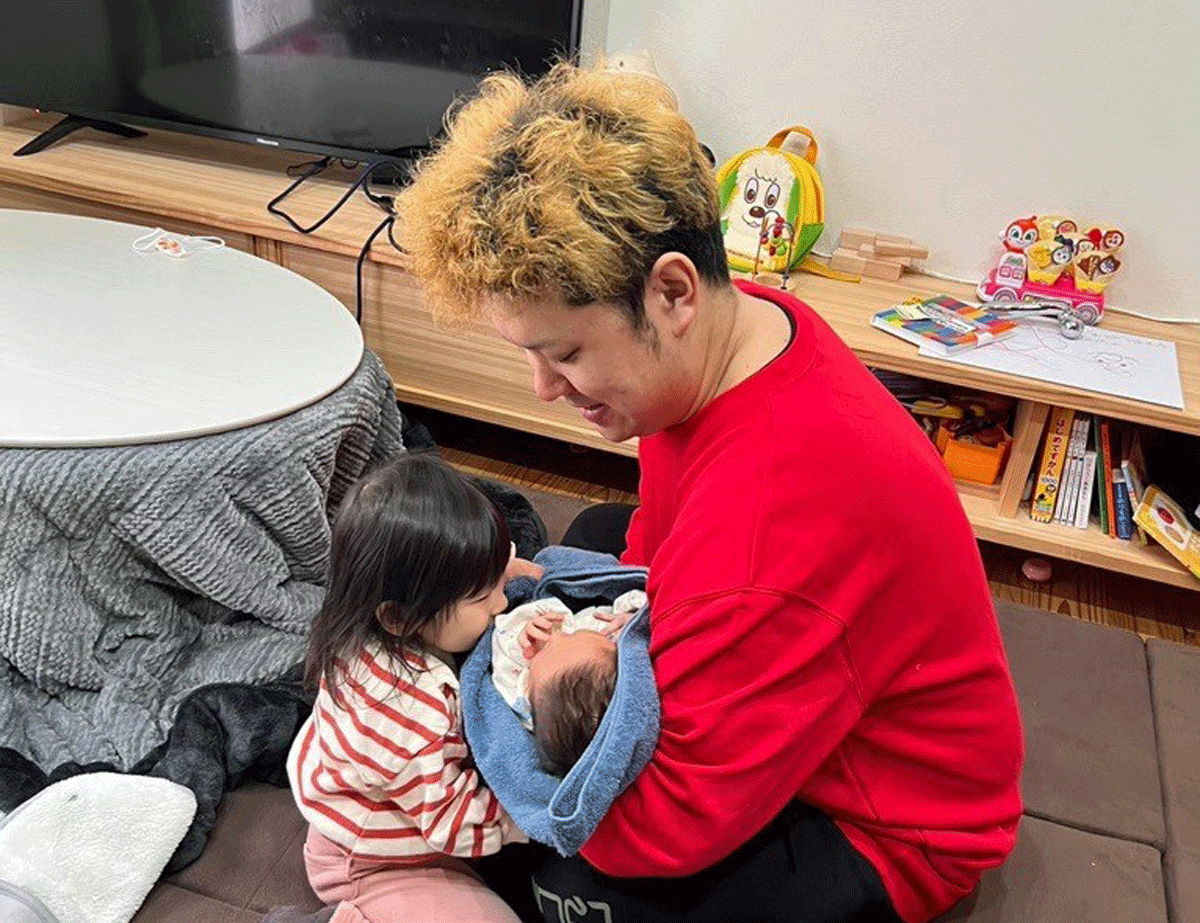

三本木 正直、あまり長い休みは最初期待されていなかったんですが、前回と違って今回は、上の2歳半の子を抱えながらの育児になります。前回の経験から1か月半は欲しいね、という話を2人でしました。妻も私の立場を分かっているし、できれば取ってほしいぐらいのニュアンスでしたが、実際「取れるよ」という話をしたときはすごく喜んでくれて、素直に「本当にありがとう」と言ってもらえました。

―― 自分が組織の責任者として、他の社員から同時期に育休を取りたいと相談されたときはどう感じましたか?あと2人いらっしゃったわけですよね。

三本木 こんなに重なると思っていなかったので本当にびっくりしましたし、何とか回す、ということでマインドセットはしていましたが、最初は大丈夫かなという不安もありました。ただ逆に、一つのモチベーションとなったのが、これは計算してできるイベントではなく授かりものなので、なかなか再現できるものではない。ここをしっかりといい前例として作ることが、僕たちの組織としての成功というより、もっと大きい意味で考えると、会社としてのいい事例になるのではないかと考えたんです。

働きやすさは、休みやすさ

半年かけてチームで準備

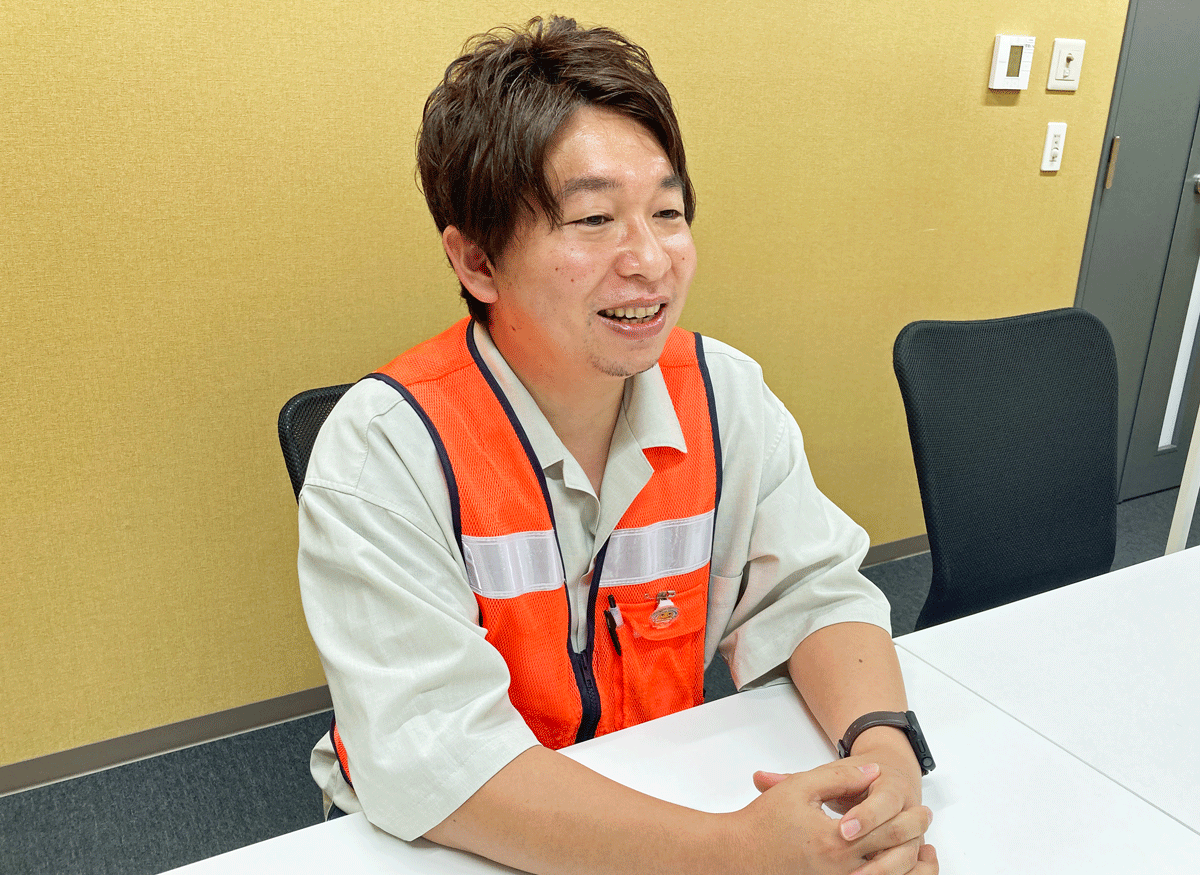

―― 庄司さんは、3人が不在時に現場で仕事をされていた側ですね。率直にいかがでしたか。

庄司 三本木さんから「3名同時に育休を取ります」という話をされたときは「えっ大丈夫か?」というのが正直な感想でした。同じマネージャーという立場の人間は、そんなに多くはいないんです。そのうちの3名が抜けるとなるとインパクトとしてはかなり大きかったので、抜けた部分をどうカバーするか、というのが一番先に頭によぎりました。

―― そうですよね、庄司さんご自身がこれまで育休をとられたことはありますか?

庄司 ちょうど1年前、2022年1月から2か月間、私も育休を取らせていただきました。子どもの成長はすごく早いんですよ。それを2か月という期間ですけど、身近で子どもの世話をしながら成長を見届けられたので、取って良かったと思います。

―― なるほど。でも3人抜けるとなるとカバーできるものでしょうか。どのように準備したのですか。

庄司 マネージャー全員でミーティングをしました。普段からそんなに無駄なことをしているわけでもないので、仕事を棚卸しするにしても限界はあります。例えば、私の上司にあたる三本木さんが育休を取るとなったら、その業務を私が引き受ける形になりますが、私が今やっている仕事プラス、三本木さんが担っている仕事を全て受け持ってしまうと、今度は私がつぶれてしまう。三本木さんの仕事を私が引き受けます、その代わり私が普段やっている仕事の一部を、私の部下にやってもらえるよう仕事を洗い出して、その事前の準備期間としてトレーニングを行いました。

―― 皆で少しずつ、仕事を分担するわけですね。

庄司 私の部下の人たちも、単純に私が仕事を振ったらパンクしてしまうので、その部下の人たちが普段やっていた仕事の一部を、さらにその部下の人たちにやってもらってという形にお願いする。すると下の人数のパイも大きくなってくるので、うまく仕事を分散しながらトレーニングして割り当てて、ということを半年ぐらいかけて準備しました。

―― 部下の方たちは、例えばお給料を上げてほしいなどの要望や不満はなかったですか。

庄司 そこは挙がってきませんでした。ただ、いつもやっていた自分の仕事よりも1段の上位の仕事を経験することができたことで、その人たちの今後のキャリアパスを考えたときにもいい経験にもなっていると思いますし、今後アマゾンの社内で昇進パスとかが巡ってきたときに、実績として評価されます。うちの会社は実績重視なので、今回の事例が一つのいいエピソードとして、今後スキルアップにつながると考えています。

―― 三本木さん、ご自身の仕事で一番、引継ぎが難しかった案件は何ですか。

三本木 やはり決済するとか、自分の職以上の方でないとGoが出せないような案件については、今現地にいる人間にお願いはできないわけです。そうすると東京のオフィスにいる上司にお願いをするわけですが、判断軸として現地との認識がずれないようにするために、どういうふうに引き渡しするかということは、一つ課題になっていますね。

今回、僕の代理で業務を受け持っていただいた上司に関しては、何度か仙台のほうに足を運んでいただいて現場の様子を把握していただき、判断基軸になる部分については、自分の考えを再度レポーティングするという作業をしました。その部分には、やはりどうしても自分の中だけで抱えてしまいがちな部分があると思うんです。特にネガティブな内容というのはあまり上司に話したくない。でもそこの部分も含めて、しっかりと話しました。やはり決裁系については、ある程度自分の認識と上司の認識を合わせていく必要はあったので、そこはすごく大変でしたし、一番苦労したところかなと思っています。

―― 現場のオペレーションについてはどうでしょうか。

三本木 オペレーション自体にもともとテンプレートがあり、我々の不在に合わせてテンプレートを変更したと言った方が分かりやすいでしょうか。各ジョブの仕様書、ルーティン表と呼ばれるものを作り、どういうふうに回していくかをまず整理する。そこから実際にトライするために、新しく業務の知識を取得しなればいけないメンバーが出てくるので、そこをうまく組込んでいって、2か月前トライアル。トライアルをしてみると、問題が出てきてうまくいかない部分も出てくるので、そこを調整しながら最終的に、これで我々がいなくても回るね、という形にセットしたという感じです。

「人」を理解し助け合う風土が

人手不足解消の一助となる

―― 庄司さん、3人の不在時に最も大変だったことは?

庄司 単純に忙しかったというのはあるんですが、個人的には仙台DSとしての方向性に関わるような判断を求められたとき、やはり私自身初めての経験で自信がないところがあったので、そこに関しては判断に迷うというか、本当にこれでいいのかと不安になるようなところはありました。

―― やはり短期間とはいえ組織のトップが不在ということは、全体に影響しますね。

庄司 三本木さんが戻ってきてから、「どうしてこうなっているんだ」となったら困るので(笑)。日々の業務の中でいろんな問題や課題が発生した際に、どうこれをリカバリーするか三本木さんの代理としてアクションプランを決めて、チームメンバーに対して方向性を示す必要がある部分が大変でした。働く方々の安全を第一に考えつつ、お客様への影響も最小限にするためにベストを尽くす責任がありますので、最初は判断を誤っていないか、もっと良い方法があるのではないかと非常に悩みました。

―― そうした経験を通じてよかったことは?

庄司 三本木さんの代わりに会議に出たり、部下から相談されたり、決定や判断をしなくてはいけない。うまくいったことも、うまくいかなかったこともあり、そこはいい経験になったなと思っています。自信にもつながったのはよかったかなと。これはなかなか、三本木さんが育休を取らなかったら経験できなかったかもしれません。

―― 三本木さん、今回育休を取得されてよかったことは?

三本木 妻の仕事や気持ちが分かるようになったことが一番よかったですね。子育てをしていると予定通りに進まないのは当たり前。お互いに対する理解が深まったし、復帰したら周りのメンバーが一回り成長していたことも嬉しかったです。

―― その上でお聞きしますが、人手不足と育休については、どの業界もせめぎ合いがあると思います。世の中の流れもありますが、休みを取ると自分のキャリアや昇進に響くというイメージや、それこそ自分にしかできない仕事をしているからトップなんだと認識されがちですが、お仕事についての考え方は育休取得の前後で変化されましたか?

三本木 キャリア感でいうと、自分じゃないとできない仕事をしているからトップなんだという部分は非常にありました。ただ、育休を取ってみて自分の考え方が変わったのは、逆に自分しかできないことしか作れていないことが、仕事をする上で、いわゆる人手不足や、自分の拠点の流れを滞らせてしまっている一因になるのかなと考えたところがあります。育休を取る前は、不安な部分もありましたが、実際、ふたを開けてみると大きなトラブルもなかった。自分が不在で回ったということで、やはり僕がいなくていいのかなと思ったりもしましたが(笑)。

―― 社内での自分の存在意義は揺らぎませんでしたか。

三本木 そこは頭によぎるんですが、上司から「あなたがリードしてきた組織がうまくいっているというところは、自信を持ってよいし、それが評価ではないか」と言われたときに、確かにそうだなと。そこは自分が胸を張っていいところかもしれないと思いました。自分がリードしてきた組織だから自分が休みを取れたし、他のメンバーがトラブルなくできたという、これは自分がやってきたことの証明にもなります。自分の仕事を誰かに渡す機会は絶対訪れる。その時に「あの人がいないと駄目だった」というのは、やはり、いい組織の渡し方ではないと思うんです。それを事前に確認できる一つの過程として、間違っていないということを認識できたような気がします。

―― なるほど。そういう考え方もあるんですね。

三本木 クローズにしてしまうということは、逆に言うと、周りの人間を育てたり、周りの人間に仕事を渡すことができていないという考えもあるんだろうなと思います。これはアマゾンに関わらず、他の会社でもいらっしゃると思いますが、「自分が休みを取ってしまうと組織が回らないんじゃないか」「会社に損害を与えてしまうんじゃないか」と考える人も多いと思いますが、不在になっても組織が回るようにするということは、やはり一人に依存しない体制を作ることにもなるので、今言われている人材不足の解決策にもなるかと思います。もっと言うと、余分だったものが見えてくるというか、実は不足していると思っていただけで、チームワークを取ることによって、実はもう少し人材が必要な部分とそうでない部分が整理できてくると思います。

―― 庄司さんは男性の、特にトップの方が育児休業を取得することについて、どのようにお考えですか。

庄司 近くにサポートしてくれる家族がいれば多少はいいかもしれませんが、お父さんが働いていて、お母さん一人で生まれたばかりの子どもの面倒を見てとなると夜も寝られないし、ひとときも子どもから目を離せないしで、限界があると思います。実際それで、お母さんがノイローゼのようになってしまったり、社会問題になるところもあると思うんです。生まれたばかりの一番大変な時期に旦那さんがサポートできるというのは、これは非常に良いことというかぜひやるべきことだと思っているので、今後もし育休を取りたいという方がいれば、私は大歓迎で、全力でサポートしたいです。

―― 会社側に求めることは。

三本木 会社としてもしっかり育休を推進することで、それを契機に今の生産工程に対して確認できるというか、チェックをする意味でポジティブに受け止めていただければと思います。それが直ぐに人材不足解決という話にはならないかもしれませんが、業務的なヒントはたくさん拾えますよ、というところは申し上げたいと思います。

―― 外資系であるアマゾンならではの風土という気もしますが。

三本木 アマゾンでなぜ、こういう話が受け入れられやすいのかの一つの要因として、「1 on 1(ワン・オン・ワン)」という文化があると思います。簡単に言うと面談なんですが、上司と部下が1対1で30分話しましょうという機会を、どのチームも定期的に設けています。そのなかで今の仕事に対するコンディションやプライベートな部分も話します。やはり、人と人が仕事しているので、お互いそれを理解するというところが、会社の風土になっていると思います。

僕もアマゾンが初めての会社ではなく他の会社も経験していますが、アマゾンには多様性を重んじる文化があります。なので基本的には、ノーではなく、じゃあそれをどうする?というふうに問題を解決するマインドを持ち、何事もポジティブに捉える部分があって、そこはとても相談がしやすい会社だなと思います。でもこれは別に、アマゾンだからできるとか、日本の企業だからできないというものではないと思います。

―― ありがとうございました。

取材・執筆 近藤照美

厚生労働省の調査によると、育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの13.97%(令和3年度)。また、「男性・正社員」で出産・育児のため何らかの休暇・休業の取得を希望していた者のうち、 育児休業制度を利用した割合は19.9%、希望していたが「利用しなかった」割合は37.5%となった。その理由は「収入を減らしたくない」、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」、または「会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかった」、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」が多くなっている。

■育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

厚労省・国交省/働き方改革推進へ新PR動画、玉木宏さん登壇しイベント