時刻指定厳守のための方法論

配送時における時刻指定(第23回~第25回)については、厳密な時刻指定が引き起こす問題を取り上げて、渋滞による遅れに備えて走行時間に余裕を見込むことが結果として待機時間となって、ムダを発生させていることに着目してきた。また、配送日指定(第26回~第27回)については、平準化という視点で、早着や延着を考えてきた。

この結果、緩やかな時刻指定や日付指定が、最終的に荷主にも物流業者にもメリットをもたらす可能性を示してきた。

この一方で、荷主も物流業者も、どうしても時刻指定を厳守しなければならない状況もあることだろう。

そこで今回は、時刻指定を厳守する場合の対策の一つとして、配送先の近くに配送センターを設ける形式(いわゆる、門前倉庫)について考えてみる。

直送・統合納品・門前倉庫の特徴

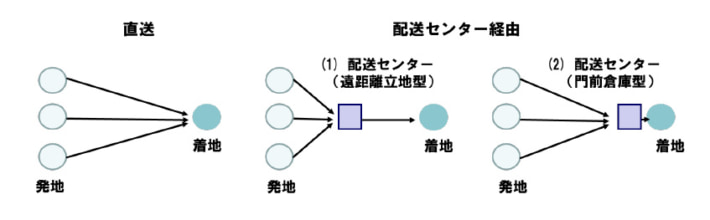

いま、仮に3か所の発地から1か所の着地に配送する場合を考えてみる(図1)。

直送では、それぞれ発地と着地を結び配送する。

共同配送の場合は、発地と着地の途中の配送センターで積合せて貨物を集約してから、着地に配送するものとする。このとき、走行距離が短くなる配送センターの位置は発地と着地の中間で配送センターの位置によっては遠回りになることもある。

門前倉庫は、共同配送の一つの形式で、着地の近くに設けられた配送センターと考えることもできる。なお、門前倉庫とは俗称であるが、着地の近くに設けた配送センターや倉庫を、寺社の前に並ぶ店舗に見たてたものである。

門前倉庫のメリットとデメリット

物流問題は、総じてトレードオフが起きることは一般的である。「あちらを立てれば、こちらが立たず」であり、「何かを優先することは、何かを我慢すること」であり、「誰かの効率化は、別の誰かの非効率化」である。

門前倉庫の場合にも、メリットとデメリットが存在する。そして、「倉庫の賃貸料などのコスト増よりも、時刻指定の厳守が重要」と判断すれば門前倉庫を設けることになる(図2)。

倉庫から配送先までの距離と余裕時間の関係

倉庫が門前にあるか否かということは、「配送先までの距離が近ければ門前倉庫、遠ければ通常の倉庫(配送センター)」ということでもあるから、走行距離に依存していることになる。このとき、門前倉庫は配送先の直近にあるので輸送時間の変動が小さく時刻指定を守るための余裕時間も小さい。逆に、配送先までの輸送距離が長くなるほど輸送時間のブレは大きくなるため、時刻指定を守るための余裕時間も大きくなる。

そこで今回の補論では、時刻指定を守るために必要な余裕時間が走行距離によって変化することに着目し、走行距離が極めて短い門前倉庫のメリットを考えてみることにする。

時刻指定を守るための余裕時間と走行距離

発地(例:部品メーカー)から着地(例:工場)への納入時に配送センターを利用するとき、配送センターから着地までの走行距離が長くなるほど、渋滞という不確定要素が入り込んで到着時刻にズレが生じる。このため、時刻指定を守るためには、より長い余裕時間を必要とする。この結果、走行距離が長くなるほど、より長い待機時間というムダが発生することになる。

そこで、時刻指定を確実に守り、かつムダな待機時間を減らすためには、走行距離を短くする必要がある。この点に、門前倉庫の意義があることになる。

時刻指定があるときの走行時間と待機時間(図3を参照)

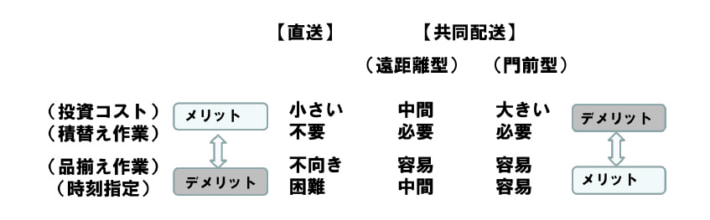

貨物車の走行時間を考えたとき、配送先まで平均2時間かかる場合、渋滞がなければ1時間30分で到着することもあるが、渋滞に巻き込まれると2時間30分かかることもある。ここで渋滞の有無による走行時間の分布は、正規分布に従うと仮定して考えていくことにする。

このとき、時刻指定を守るために、走行時間を2時間30分と想定しておけば延着はほとんどなくなる。しかし、走行時間が平均と同じ2時間であれば、30分の待機時間が発生する。なお、図3は、走行時間の確率分布を示している(詳しくは第23回の図2における説明を参照)。

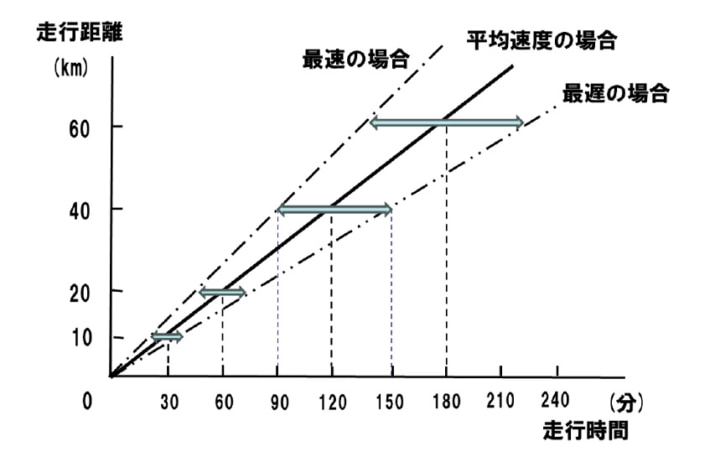

道路の混雑状況と走行時間の関係(図4を参照)

ここでは、道路の混雑状況と走行時間の関係を考えてみる。

図4において、横軸は走行時間(分)、縦軸は走行距離(km)を表し、実線は平均速度で走行した場合を示している。一点鎖線は、道路が空いていて早く到着する場合を示している。二点鎖線は、渋滞していて時間がかかる場合を示している。また、図中の両矢印線は、走行距離が10km、20km、40km、60kmのときに、速度により走行時間が変化する範囲を示している。

たとえば、走行距離が40kmの場合、平均速度20km/hrで走行したときの走行時間は120分(2時間)となる。このとき、標準偏差(σ)を10分と仮定すると、時刻指定を厳守する場合(すなわち延着確率が0.13%の場合)には30分(=3σ)の余裕時間が必要になるので、走行時間の変化の範囲は、90分から150分の間となる。したがって、時刻指定を厳守しようとすれば、渋滞していて走行時間が150分かかる場合(すなわち平均走行速度16km/hr)を想定しておく必要がある。

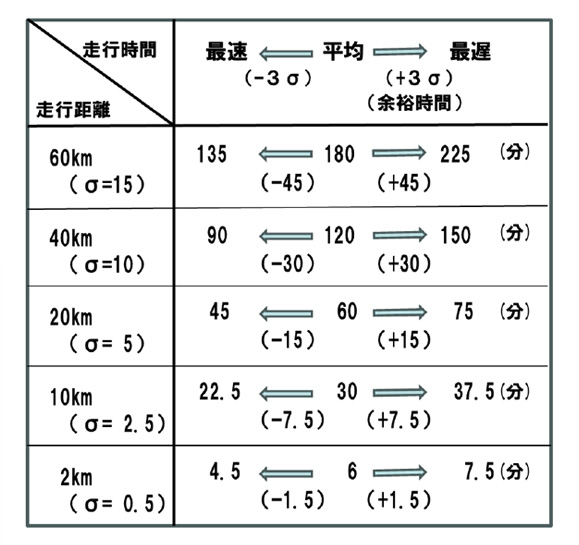

走行距離と走行時間ならびに余裕時間の関係(表1を参照)

配送センターから着地までの距離が60km、40km、20km、10km、2kmのときに、必要な余裕時間を考えてみる。

いま、走行距離にかかわらず、車両は平均速度20km/hrで走行し、走行時間の分布は正規分布に従うとする(図3を参照)。時刻指定を厳守するとは、理論上の延着確率が0.13%の場合であるとする。

ここで、走行時間の平均値と標準偏差の比は一定であると仮定して考える。前述のとおり、走行距離が40kmの場合は、走行時間の平均値は120分、標準偏差(σ)は10分であった。したがって、走行距離が60kmの場合、走行時間の平均値は180分、標準偏差(σ)は15分となり、延着確率を0.13%にするためには、45分(=3σ)の余裕時間が必要になる。同様に、走行距離が20kmの場合は、走行時間の平均値は60分、標準偏差は5分となり、15分の余裕時間が必要になる。走行距離が10kmの場合は、走行時間の平均値は30分、標準偏差は2分30秒となり、7分30秒の余裕時間が必要になる。そして、走行距離が2kmの場合は、走行時間の平均値は6分、標準偏差は30秒となり、1分30秒の余裕時間が必要になる。

待機時間ゼロに近い門前倉庫

上記のように、走行距離が短くなるほど余裕時間も短くなるため、渋滞に備えた待機時間も短くなる。そして、走行距離が極めて短い場合が門前倉庫に相当する。特に、配送先の直近に位置する配送センター(門前倉庫)であれば、遠くの配送センターから来て配送先(着地)の直近で待機している状態と同じである。

このことから、配送先(着地)の直近に配送センター(門前倉庫)を設けることで、厳密な時刻指定への対応も容易になることがわかる。したがって、時刻指定を厳密に守る必要があり、かつ余裕時間を多くとれないのであれば、門前倉庫の設置も解決策の一つになる。

ただし、門前倉庫を設置する場合には、建設や運営にかかる費用が発生することになる。

連載 物流の読解術 第33回:長距離輸送における往復での積載効率 -積載効率を考える(3)-