消費者行動の変化や荷主ニーズによる「物流需要量の増加」

消費者の買い物行動において、自ら店舗に出かける場合には「人の交通」とされているが、実態として店舗から自宅までは「消費者自らが商品の持ち帰り(運搬)」をしていることになる。この一方、最近増えているネット通販やネットスーパーでは、「消費者による商品の持ち帰り(運搬)」が「物流事業者や店舗従業員による配送」に代わったことにより、「物の交通」が増えたことになる。

つまり、自宅への商品の運搬は、買い物に出かければ「人の交通(持ち帰り)」だが、ネット通販では「物の交通(配送)」ということになる。

また、企業間の物流においても、荷主が効率性や高度なサービスを目指して、より厳密な時間指定やJIT配送にこだわることは多い。しかし、荷主の都合を優先すればするほど、輸送を担う物流事業者にとっては、非効率(積載率の低下や、待機時間の増加など)を生むことは多い。

このように、消費者行動の変化や荷主のニーズの優先が、「物流需要量の増加」につながることは多い。

2024年問題をはじめとする「物流供給量の減少」

現在、2024年問題が話題になっている。2024年問題とは、「2024年4月から働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限を課すことで生じる問題」である。この2024年問題によって、従来からの物流における労働力不足が深刻化すると考えられている。

これは、労働力不足による「物流供給量の減少」ということになる。

物流の「需給バランスの逆転」

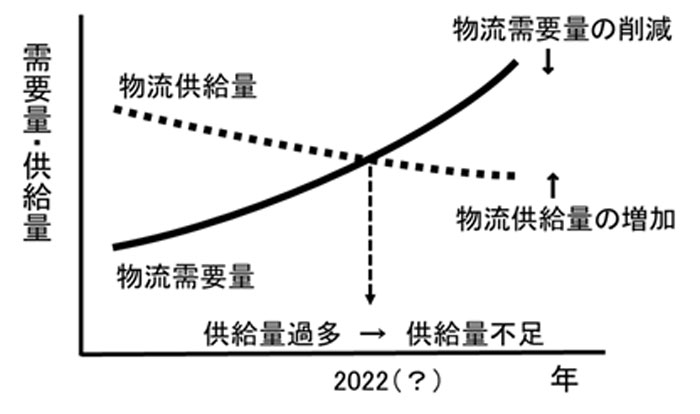

従来、消費者も企業も、自らの都合を優先するために、時間指定や緊急配送など、物流においては高度なサービスを要求してきた。このような高度なサービスは、「物流の需要量(輸送量、保管量、輸送回数、輸送頻度など)」よりも、「物流の供給量(トラック台数、運転手数、作業者数など)」が上回ることで、「物流需要量<物流供給量」の状態にあったからこそ可能だった。

しかし、物流における需要量の増加と供給量の減少を放置しておけば、「物流需要量>物流供給量」へと、需給バランスが逆転することになるだろう(図、参照)。

物流における「供給優先の時代」

「物流需要量>物流供給量」の状態に逆転すると、「消費者から注文があっても、商品を届けられない」、「配送の予定が立たないので、販売できない」、「運べる時に合わせて販売するしかない」というような事態が起きるかもしれない。すなわち、従来の「販売優先(物流需要量優先)」から、「物流優先(物流供給量優先)」の変化である。

実は、すでに「供給優先」は一部で起きている。たとえば、繁忙期のエアコンの購入のように、「商品は購入できても、配送と取り付けは業者の都合次第」ということもある。また、年末年始には、「車両や運転手の不足による遅配」もある。

近い将来は、繁忙期だけでなく通常月の月末や週末などにも「供給優先」が拡大し、「注文があっても運べない」「配送できないから、売れないし、買えない」という事態も起きかねない。

「運べない時代」に備える対策

「運べない時代」を避けるためには、「物流需要量の削減」と「物流供給量の増加」による「物流の需給バランスの確保」が不可欠である。

しかし、労働力不足が続く限り、物流供給量が簡単に増えるとは思えない、そうだとすれば、物流供給量にあわせて物流需要量をコントロールしなければならなくなる。このためには、ロジスティクスの考え方も変わらざるを得ないだろう。

そこで、次回は「物流の需給バランスの確保」から考えられる「ロジスティクスの目標の変化」について考えることにする。