Z世代の活かし方・育て方(17)

前回はKPIの第1回として、(1)KPIとは何ぞや、(2)KPI指標値の抽出調査の仕方、(3)現場活動メンバーへの落とし込みとコミットを得る方法――の3点を説明しました。

今回は、(1)なぜ物流KPI活動( Key Performance Indicator)が重要業績指標管理と呼ばれるのか、(2)Z世代と呼ばれる若手等の所属メンバー全員の協力を得て、職場の問題を発見し、解決していくのにKPI活動が非常に有効であり、短期間で大きな改善効果を実現する組織運営の仕方――について紹介します。

KPI活動+従業員の巻き込み+改善提案活動・顕彰表彰+PDCA活動等を組み合わせることで、メンバーのやる気を醸成しつつ、潜在力を引き出し、チャレンジマインドで工夫し続ける組織集団づくりにもなります。

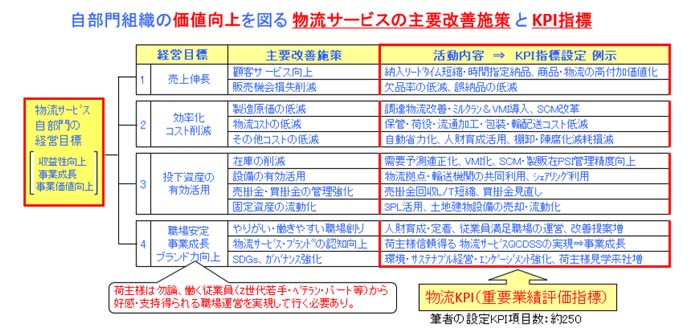

1. 自部門組織の価値向上を図る物流サービスの主要改善施策とKPI指標

皆さんは、自部門の経営目標(高業績や事業成長等)を達成するため、日々努力しておられることと思います。

これらの狙いを達成するための職場運営の経営目標と主要施策は、おおむね<図1>の左半分の通りです。ほぼご納得いただけると思います。

大きく4つの経営目標で構成され、物流組織の内容に応じて、効果的と考えられる改善施策を立案、これをメンバーに説明し、協力を得る方針展開やコミュニケーション活動・日常管理点検活動を展開しておられるはずですね。

この時、皆さんが、ご自身のみまたは少人数だけで検討設定した経営目標や施策を、トップダウン型で「達成しなければいけないので、頑張ってほしい」と一方的に押し付け要請するだけでは、組織メンバー(物流センターや輸配送拠点)にとっては、寝耳に水です。

検討段階から参画していないので、「どうしてそんな目標をやらなければいけないの」「それは無理」「どうやれば良いのか分らない」といったネガティブな反応になり、積極的な協力を得にくい場合が多いのではないでしょうか。

メンバー自らが前向き・積極的に考え、改善工夫する行動習慣、チームメンバーで力合わせて協力する組織風土も育ってこないと思います。このような組織運営は失敗します。

KPI指標を設定することは、そんなに難しいことではありませんが、メンバーを巻き込み、彼らの参加・積極チャレンジ活動を得ることは、簡単ではありません。

改善コンサルタントとして企業を訪問した時、往々にして「この組織は上意下達型で、空回りしているなあ」と感じることがあります。責任者には、メンバーが白けているという自覚がなく、みんな積極的に協力してくれない、提案が少ない、というような愚痴を耳にしますが、このような困りごと(問題点)が発生するのは、全メンバーをうまく巻き込めていないせいだと考えます。

本来ならば、あらかじめ新会計年度が始まる3か月ぐらい前から、<図1>右側の「改善施策」や、その活動結果の良否を把握する「KPI指標データ」の集計方法(計算式・原単位)について、小集団メンバー(若手やベテラン、パート)とよく話し合う必要があります。

データ収集にも協力を依頼し、このKPIデータを改善していく方策(例:ムダを省く)や、その改善後のKPI到達目標水準について積極的に提案してくれるよう、意見を求めていく参加型組織運営が重要になります。

トップダウン型でみんなを受け身や傍観者にしてしまうのではなく、「自分は期待されている。KPI目標を達成できるよう自分も協力し頑張ろう」という意識を持ってもらえるように、 参加協力を仰ぐコミュニケーション活動が大切です。

2. メンバーを巻き込む4つの方法

自部門の経営目標・改善施策・KPI指標が固まってきたら、次はその実行段階ステップに入ってきます。私は実行段階が最も重要と考えています。全員をいかに巻き込むか、持続的にやる気を出し改善に取り組み続けてもらうか、に腐心します。

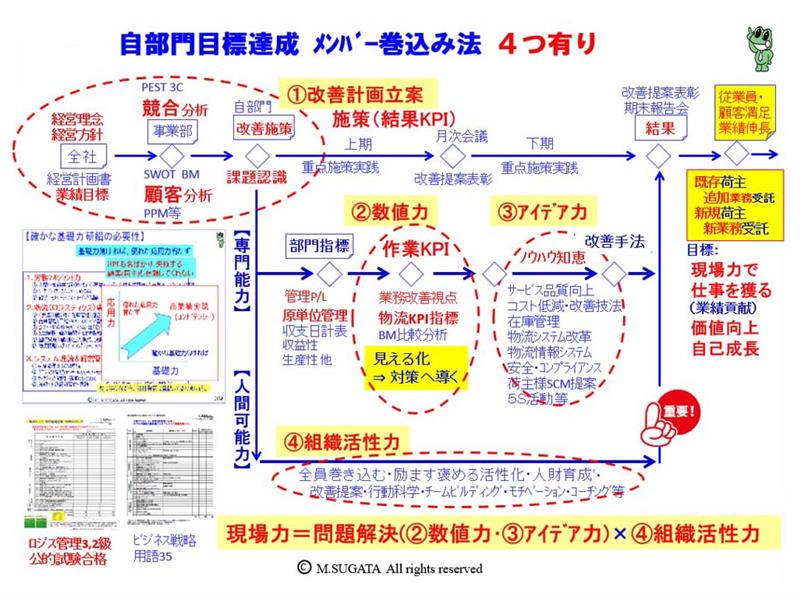

<図2>

<図2>の概念図を準備し、みんなにはポイントを意識した改善行動を起こしてくれるよう要請し続けました。メンバー巻き込み法には4つのポイントがあります。

(1)1つ目の改善計画立案ステップは、前述の通りです。

(2)2つ目は数値力。該当作業の現状をつぶさに観察し、問題点は何か、何が阻害要因かを考察しつつ、その実態をロジックツリー構造で、作業ごとのKPI指標値に分解して集計する分析ステップです。前回の<図3>を振り返ってください。

例えば、倉庫内作業では、入庫、格納、ピッキング(歩行・探す・手待ち含む)、流通加工、検品、梱包、出荷など別に集計する方法を検討します。事例として、ピッキング作業の中で、歩行が30%~最高64%、手待ち7%も占めている場合がありました。これは即改善すべき対象です。

また、例えば、輸配送作業では、積込、出発、走行、納品、走行、納品、走行帰庫、後片付け終了など別に集計する方法を検討します。ドライバーの場合は、訪問先や荷量・商品種・曜日による変動バラツキがありますが、継続的に集計していくと、ムダや問題点が見えてきます。事例としては、埼玉県の某メーカー顧客納品で、臨時ドライバーが代行納品作業した時、3時間もかかり、かつ納品ルールの引き継ぎができておらずクレーム発生したケースもあります。

(3) 3つ目は改善のアイデア力。前述の(2)で集計したKPI指標の問題点(例:作業時間の短縮)解決のために、どのような施策が考えられるか、という考察ステップです。アイデア出しのためには、日頃からスキルアップや改善技法の勉強会等を活発化する必要があります。

(4)4つ目は、毎日の作業遂行の中で、 改善提案活動を奨励し、良い改善を朝礼や会議でみんなにどんどん紹介。改善実施したメンバーたちを褒めたり顕彰したり、やりがい感を喚起する組織活動です。

私は現役時代、拠点長を兼務していましたので、管理監督職リーダー勉強会(毎週1回、約25人)や、拠点長としての全体朝昼礼(週2~3回)、現場巡回(毎日2回)、さらには GOOD改善事例発表会(1時間 、20事例展示、 3か月に1回)を行っていました。これらを通じて全メンバーの名前・顔を覚えつつ、<図2>の概念図を継続的に説明し続けてきました。

荷主に信頼と感動を与えられる現場力は、「現場力=問題解決力{(2)数値力・(3)アイデア力}×(4)組織活性力」で実現できると日頃から語り掛けてきました。

<図2>の右端に、「現場力で仕事を獲る」とありますが、これは私の拠点長ビジョンの1つです。

積極的に改善活動し、荷主に安心と信頼を感じてもらい、競合を凌駕し、新しい業務を獲得して、我が組織を成長できるようにしよう。働いている仲間全員で幸せになろう、というのが我が職場のスローガンでした。

経験上、職場メンバーにこれらの意識が浸透してくると、全メンバーから改善提案が毎月1件以上(年12件/人)出てくるようになり、職場が大いに盛り上がり、活性化されてきます。

その結果、組織全体のパフォーマンスは、生産性は6か月間で+20~30%程度向上、誤出荷クレームは1年後に1/2~1/11程度にまで激減してきます。

皆さんにもKPI指標を積極的に使いこなして、このような成功体験を得ていただきたいと願っています。次回もKPI活動について紹介します。