Z世代の活かし方・育て方(14)

前回は、輸配送部門で改善提案制度を活用し、組織運営を活発化する考え方を紹介しました。

私はOA機器メーカー工場で改善提案制度に出会い、物流部門に異動してからも流通センター内オペレーションで拠点長を担当、職場改善に取り組んできました。

皆イキイキと働き、素晴らしい挨拶など、「魅せる流通センター」を構築できたことで荷主にも満足してもらえ、短期間に新しい業務を獲得(4年間で5件、倉庫面積で延6420坪相当)。こうした実体験から、輸配送部門でも、褒めて伸ばすほうが効果的との読みがありました。

20年前、営業本部からCS推進室メンバー4人が経営管理本部に異動してくる前は、顧客クレーム事例ばかりを「欠点凝視法」で分析、発信していました。しかし、再発防止策として「こうすべき」論ばかり推進するのではなく、好事例も紹介し、「こうすれば上手くいく、お客さんも喜んでくれる」という「美点凝視法」で改善に取り組んだほうが、皆のやる気を喚起でき、結果的に組織としてより大きな成果が出ると考えたのです。

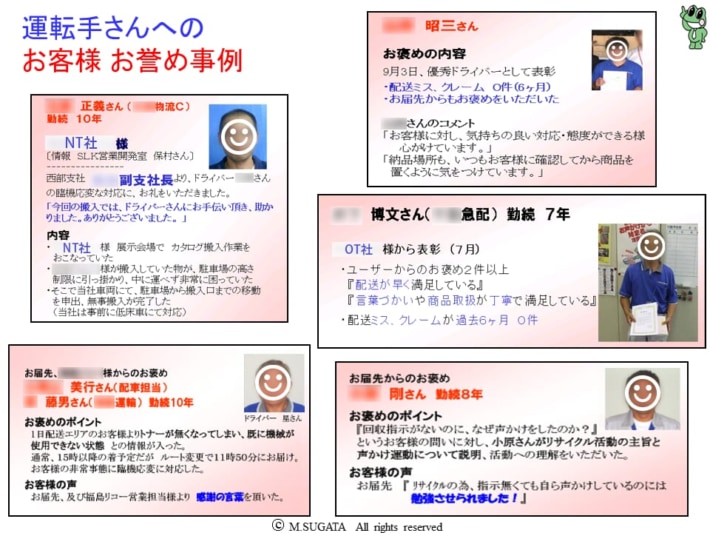

■ドライバーも褒めて伸ばそう

トラックドライバーは全国に約84万人いる、と前回述べました。

ドライバーは朝から晩まで、暑い夏も寒い冬も、交通渋滞に巻き込まれながら、集荷先(発荷主)や納品先(着荷主)を訪問する外回り業務をしています。時間に追われ、中には気難しいお客さんもいたりして、結構なストレスにさらされます。

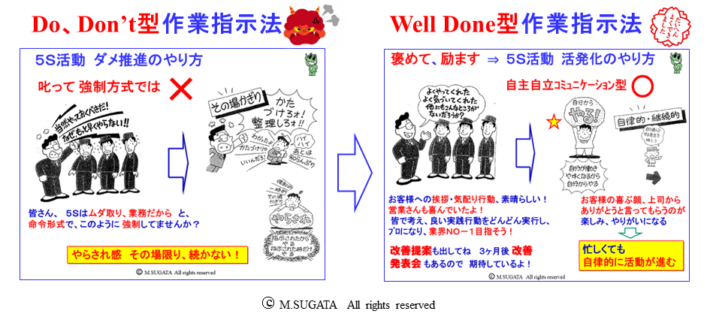

重い商品を運んで、疲れて帰庫したドライバーたちに、ダメな事例を挙げて「こうしなさい」「こうしてはいけません」「もっと頑張れ」( Do、Don’t型の作業指示運営法)と押し付けても、人間心理としては、うんざりし、素直には聞きにくいのではないでしょうか。

これに比べて、私の提案するやり方は、例えば「〇〇配送センターのドライバーの〇〇さんは、このようなやり方で荷主から喜ばれ、新しい受託業務も獲得できているようだよ。荷主や営業部門から感謝の言葉をもらったり、表彰されたりもしているよ」と伝えます。

朝夕礼でドライバーの名前を紹介したり、社内報に掲載したりすれば、当人もうれしいし、やりがいがさらに出てきます。他のドライバーたちも、「なんだ、そのような当り前の基本的行動で喜ばれたり表彰されたりするのか。それなら自分もできる」と、発奮してくれるようになります。本人の自覚を促し、自主的に行動を起こしてくれるやり方が、「褒めて伸ばす、Well Done型作業指示運営法」なのです。

別紙1図をご覧ください。5人の好事例を社内報で紹介しています。気持ち良い対応や挨拶を心がけているとか、お客さんが困っていたら迅速に対応するとか、特別難しい内容はありません。

消耗品の納品時に小さなホウキとチリトリを持参し、シュレッダー周りの床に散らかった切り紙ゴミを清掃し、大変喜ばれたというケースもあります。

ユーザー接点でのこのような小さな善意の実践行動(真実の瞬間:Moments of Truth、マーケティングの重要概念)を見逃さず、ねぎらう人事労務、マネジメント活動が重要です。皆をやる気にさせる好循環。効果がありますので、ぜひ取り組んでいただきたいと推奨します。

別紙2図もご覧ください。「Do、Don’t型」は、本人は納得していませんから、受身であり、上司から指示された時や監視されている時はやりますが、居なくなるとやらなくなります。

「 Well Done型」は、本人が納得し、自主的に改善行動する気持ちが芽生えていますから、忙しくても手を抜かないで継続実践する行動が出始めます。

この気持ちが大切で、醸成されてくると、褒められるとさらにやりがいが高まり、善の循環スパイラルになってきます。自ら努力し、お客さんのための物流サービスに工夫を加えるドライバー集団が育ってきます。

自ら改善工夫する考えが身に付いた運転手企業と、ただ言われた業務をこなすだけの運転手企業の差は非常に大きくなります。特に、昨今の若手、承認欲求が強く、社会への貢献意識が高いといわれるZ世代には、このような方法で接して育てていかないと定着しないだろうし、上手く育成できないのではないでしょうか。

LNEWS(11月29日)でアマゾンの「ドライバーさんにありがとうキャンペーン」が紹介されましたが、まさに当連載と同じ趣旨です。

■トラック運行部門での改善提案制度

それでは、トラックドライバーにどのような改善提案制度を導入し、物流サービス水準を向上、荷主に喜ばれてきたのか。改善事例を2つ紹介します。

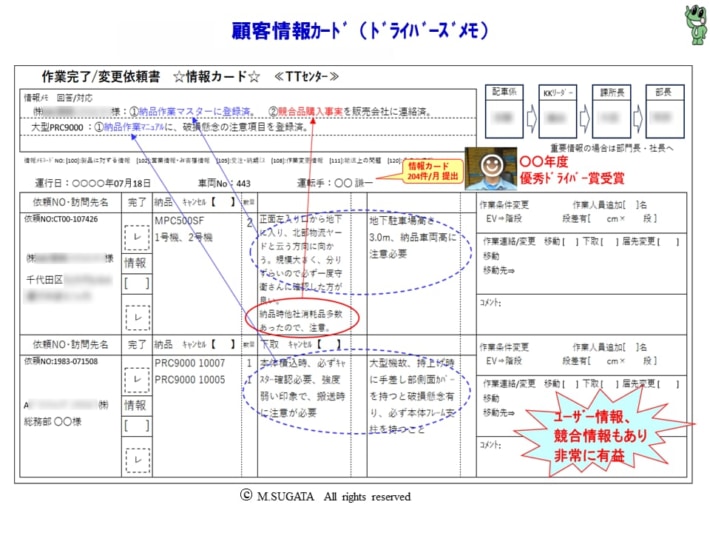

この事例は、OA機器や消耗品サプライのラストワンマイル配送部門における改善提案制度(ドライバーズメモ制度)です。納品時に判明した様々な情報を、帰庫時にフィードバックしてもらう仕組みです。

東京都内だけでも約38万か所の納品場所があり、納品時にドライバーたちが遭遇した、様々な困った(気付いた)事象が記述されています。中には、物流部門のみならず営業部門や荷主にとっても大変価値のある情報が内包されています。

物流部門としては、顧客別納品サービスに関する重要事項をデータベース化して、現在約10数万か所(約3割)を有効活用中です。

例えば、次のような情報が重要になります。

1:納品時における重要事項(誘導路、駐車場の有無・場所、地下駐車場の天井高、セキュリティ条件、お客様に関する注意事項 等)

2:納品時の商品に関わる注意事項(積込時・運搬時固定法・荷降し・搬送搬入時の注意事項、商品の強度弱点 等)

3:お客様に関する情報(窓口担当者、訪問時間の制約、競合会社商品の有無・口コミ、商品使用時の感想、買い換え予定 等)

4:配車計画組みに関する要望・改善提案(訪問順、所要時間、マシン配送かサプライ配送かの区分 等)

こうした情報は、アメリカではP&G社、日本では星野リゾート(CRMキッチン)が実践していることで有名で、大成功を収めています。

物流サービスを通じて得られた情報の中に、顧客や商品に関する有益な情報があるにもかかわらず、「納品完了」の情報のみ社内配車部門や荷主商品部にフィードバックする3PL企業が大半です。ドライバーが入手した有益情報に気付かず放置、散逸している企業が多いのは、非常にもったいなく残念だと感じています。

「顧客情報カード(ドライバーズメモ)」を、毎日マメにフィードバックしてくれるドライバーを表彰する制度も導入済みです。

別紙3図の謙一さんは、1か月で204件も実践。会社もその努力を認め、感謝の気持ちを込め優秀ドライバー賞で報いました。優秀ドライバー賞は100人に1人程度で、まさに物流会社の価値を生み出す宝人財です。

謙一さんは、顧客窓口と親しくなる性格の明るさがあり、「この他社マシンは間もなくリース満了を迎えます」「このマシンは最近故障が多く、困っています」「このお客さんの所は久しぶりに訪問しましたが、他社商品がたくさんあり我が社のは少ないです」といった、我がグループ販売会社にとって喉から手が出るほど欲しい、見込客情報までフィードバックしてくれていました。

いかがでしょうか? 物流サービスを通じてでも、意識すれば、荷主に喜ばれる顧客情報をたくさん入手できる可能性があります。

私は物流に関する現場改善と経営戦略コンサルタントですが、支援先3PL企業には、このような活動が重要と常々伝えています。荷主サポートができれば、昨今の値上げ交渉も、ほぼ満額スムーズに受け入れてもらえると思いますので、どうか実践してください。効果を実感できますよ。

次回、改善事例の2つ目を紹介します。