コスモエネルギーホールディングス(HD)は3月13日、国産SAF(持続可能な航空燃料)の大規模な製造設備が竣工し、4月から本格生産、航空会社への供給を始めるにあたり、SAF事業の説明会を行った。

<3月6日に竣工式が行われたコスモ石油 堺製油所のSAF製造装置>

原料となる廃食用油を収集し、コスモ石油の堺製油所(大阪府堺市)に新設した設備でSAFを製造。年3万キロリットルを供給する。

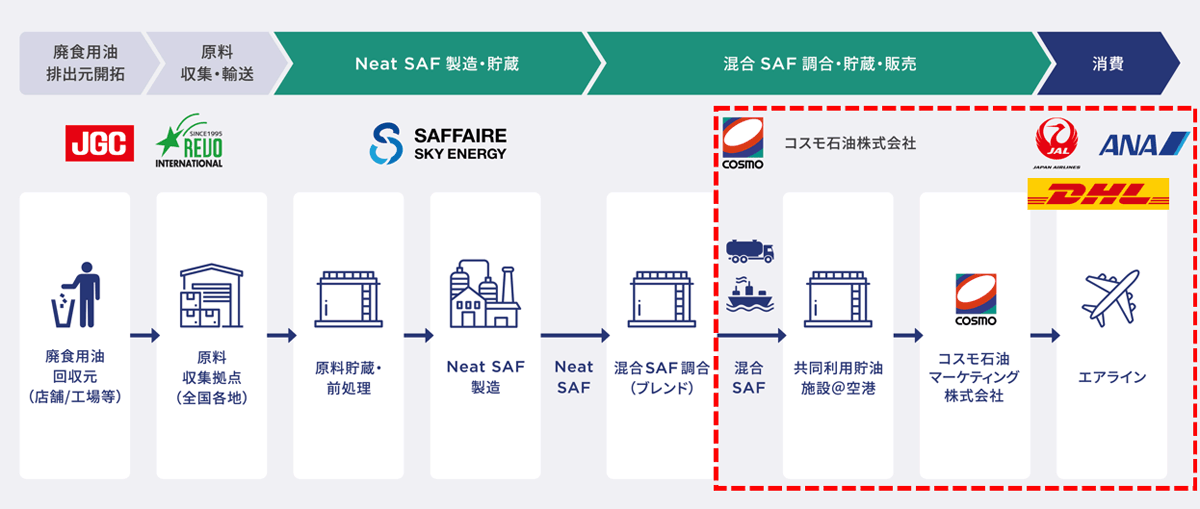

コスモ石油、日揮HD、レボインターナショナルの3社が2022年に設立した合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY(サファイアスカイエナジー)を通じ、製造から輸送、利用までサプライチェーンを構築した。

コスモグループの国産SAFは、国際的な持続可能性認証である「ISCC CORSIA」を取得済み。2025年度から国内エアラインでは日本航空(JAL)、全日本空輸(ANA)に、海外エアラインではDHL Expressへ供給する。

コスモ石油の高田岳志 次世代プロジェクト推進部長によると、廃食用油を原料とするSAFは、従来のジェット燃料と比べ価格は2~5倍になるものの、CO2は84%削減と脱炭素効果が大きい。

廃食用油の調達は、外食産業など大手排出元企業から回収するとともに、市民イベントやガソリンスタンドを通じ、家庭からも収集する。

今後は、バイオエタノール原料のSAFを年15万キロリットル製造、さらにタイなどアジアで製造されるSAFの輸入も検討し、2030年には年30万キロリットル供給できる体制を目指すという。

本格稼働にあたり、サファイアスカイエナジーの最高執行責任者COOを務める山本哲氏(コスモ石油)と西村勇毅氏(日揮HD)は、それぞれ「『使った油で空を飛ぶ』が実現するのだと分かれば、市民の行動も変容してくる」「SAF製造は、ものづくりではなく価値づくり。この事業は試金石になる」などと意気込みを語った。

なお、SAFは世界各国で需要が高まっているが、需要と供給のギャップの大きさが課題となっている。EUでは2025年から供給義務化がスタート、日本政府は2030年までに国内の航空会社が使用する燃料の10%をSAFに置き換えることを目標としている。

コスモ石油/国産SAFの大規模製造設備が竣工、大阪府堺市の製油所で