経済産業省は2月26日、物流分野への自動搬送ロボットの社会実装へ、目指すべき姿やロードマップを発表した。

深刻な人手不足が懸念されるなか、特にラストワンマイル配送の領域では、課題解決への1つの手段として自動配送ロボットの実装が期待されている。2023年4月に改正道路交通法が施行され、低速・小型ロボットは「遠隔操作小型車」として公道走行が可能となったことで、社会実装が本格化している。

また近年、諸外国では低速・小型のみならず、中速・中型・小型などの「より搬送能力の高い自動配送ロボット」の実証実験・サービス提供が行われており、ルール整備も進んでいる。

こうした背景から経産省では昨年7月、有識者・事業者・関係機関で構成する「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ」(WG)を立ち上げ、議論を重ねてきた。今回、「期待されるユースケース」「産業界が求めるロボットの仕様と運用」「社会実装に向けたロードマップ」の主に3つについて、意見を取りまとめた。

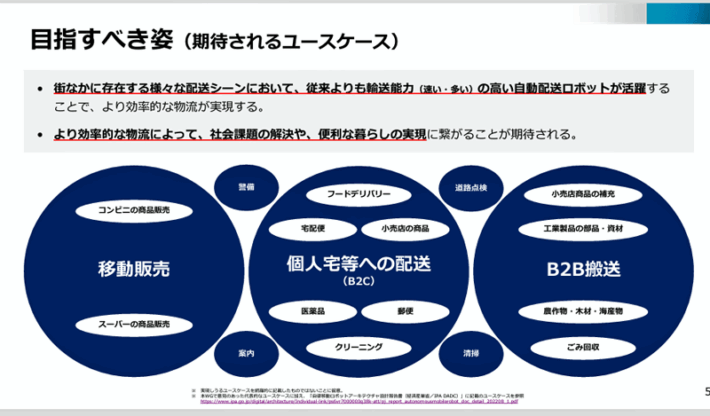

国内における自動配送ロボットのユースケースとして期待されるのは、個人宅等への配送、移動販売、B2B搬送の主に3つ。

低速・小型ロボットより、速度と大きさが増すことで最大積載量や稼働率の向上、1件あたりの配送時間の短縮などが可能となる。そのため、宅配便などの多頻度小口配送、無人移動店舗としての商品販売、クイックコマースの配送地域拡大など、現在より活躍の幅が広がることが期待される。

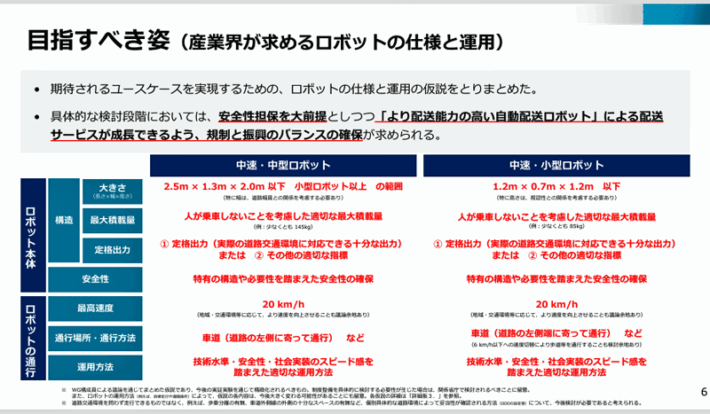

また「産業界が求めるロボットの仕様と運用」については、公道を走行する際のロボットの仕様と運用の仮説を、産業界のニーズとして取りまとめた。例えば、中速・中型ロボットにおいては、軽自動車より小型の機体が最高速度 時速20kmで、道路の左側に寄って通行する、という仮説を示している。そのうえで「安全性の担保や、既存交通との調和といった観点は非常に重要」とし、関係省庁等との協議を重ねながら、社会実装に向けた取組を推進していく。

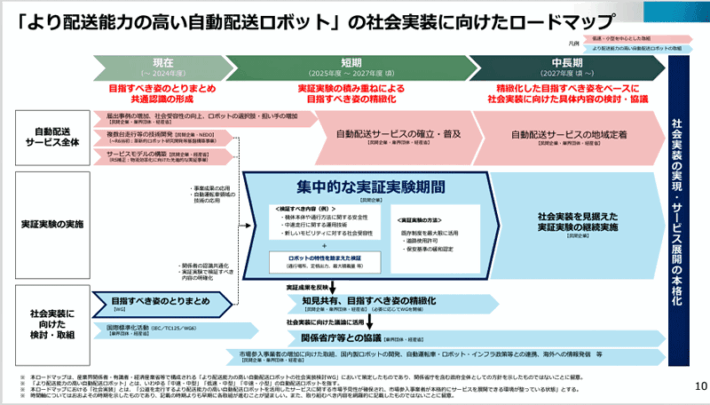

「社会実装に向けたロードマップ」では、早期の社会実装を目指して、直近3年間を「集中的な実証実験期間」と定めたうえで、関係者間における知見共有や、目指すべき姿の精緻化を経て関係省庁等との具体的な協議を行うとしている。

今回の取りまとめでは、参考資料として特に期待が大きい中速・中型ロボットについて、経済的・社会的効果の試算結果も示された。それによると、新たな付加価値・雇用等の創出により、間接的なものも含め年間数千億円規模の経済効果が期待されることがわかった。

新たなモビリティの社会実装にあたり、まずは多くの人に存在を知ってもらうなど社会受容性の向上が重要となる。経産省は、今後もロボットデリバリー協会をはじめ産業界各者や関係省庁等と連携しながら、自動配送ロボットの社会実装を推進する方針だ。