「課金」がキーワード

エコバック原理で行動を変える

―― 日本の物流業界の課題は、海外と比較してどうなんでしょうか?

首藤 私も国際比較についてはまだ研究できていないので、なんとも言えない部分もあるのですが、海外も同じような労使問題があります。ヨーロッパでは、ドライバーは移民労働者が多いのですが、アメリカは年収1000万円ぐらい稼ぐドライバーもいて、白人の男性が就いている傾向もみられます。労働組合も強いんです。アメリカでは、チームスターズという伝統ある組合があって、そこが組織して固めていることもあり、下からの突き上げがあるんですね。

―― 日本の昔ながらの商習慣を変えていくには?

首藤 まず運賃を「見える化」する、というのは今、経産省・国交省などがおこなっている「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の中でも盛んに議論されています。私は、荷主の協力や理解、意識改革みたいなものって、たぶんエコバッグと同じだと思っています。以前、「地球環境のためにみんなマイバッグ持ちましょう」「レジ袋を減らしましょう」とずっと呼びかけられてきましたよね。でも、地球環境に良くないと分かってはいても、多くの人はレジ袋をもらって生活していました。でもある日を境に「レジ袋は、これから有料です」となったら、みんなマイバッグを持ち始めました。

―― 確かに、今はマイバックも定着しましたね。

首藤 それと同じことをやればいいと思うんです。ドライバーを待せたら「1時間いくらです」と課金していくことが、たぶん一番理解を深めます。標準運賃はありますけれども、例えば1時間待ったらいくらとか、パレットで運ばないで手荷役だったらいくらとかというのを、全部タリフ(料金表)を作っていって、課金をしていく。「意識が先か、制度が先か」という議論はよくされますが、私は、制度が先行し、意識が変わると思っています。呼びかければ、意識は変わるかもしれない。でも、意識が変わったように見えても、行動が変化するというのはたぶん長い年月を要します。なので、制度化してしまえば、意識は自然と後からついてきて変わりますから。そうしたほうがいいんじゃないかと思っています。

―― 制度化についても、国では議論を進めているのですか?

首藤 そうですね。今回の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の動きは、私は結構期待をしています。今後、どの程度まで制度化されるか分かりませんが、具体的に、踏み込んだ動きにつながるのではないかと考えています。 現在のように啓蒙(けいもう)活動だけして、意識改革をお願いして理解を求めているだけでは限界があると考えています。

―― 何らかの動きを待つ間、事業者側ですべきことは。

首藤 やはり「見える化」はとても重要で、例えば自分のところのドライバーがどれくらいの時間待っていて、今の状況なら法律違反しているかどうかというのも、計算すれば分かるわけです。自分のところの運転手の労働実態を、まず自社内で洗い出す必要がありますよね。洗い出して、そこを短くするためにどういう手があるのかを考える必要があります。いろんな方法があると思うんです。中継輸送でやっていくのか、ツーマン運行でやっていくのか、もう長距離はやめるのか、いろんな方法があると思うので、その中で自分たちとして、できるのはどれかということを考えていく必要があります。

―― 多重構造になっている産業構造についてはどうお考えですか?

首藤 先の検討会では、多重下請けの問題に関して、ガイドラインも何もないということが明らかになりました。これは結構衝撃的な事実でした。なので、ここにどうやってメスを入れていけるかというのも、今回一つの大きな論点になってくると思っています。できるかどうかは分からないです。分からないけれど、このままじゃいけないと気づいたという状況です。

多重下請けの規制をかけていくときに、下に投げることで得をする仕組み自体をやはり変えていかないといけないと思います。下に投げても変わらない、という形にするためにはいろんなやり方があると思います。例えば、アメリカですと、二次下請け以下を禁止している規制があり、二次以降全部なくすという方法もあります。他にも、運賃を均一化して、下に投げようが自分のところでやろうが全く同じというような形にするとか、日本の商慣行の中で、どのやり方だと一番フィットするかっていうことを、よく考えていかないといけないと思います。あとは荷物の季節波動をどうするかという問題も当然ありますね。リードタイムを延ばして、もう翌日着かないけれど仕方ありませんとか、翌日着の場合は運賃が上がります、とする必要もあるかもしれません。

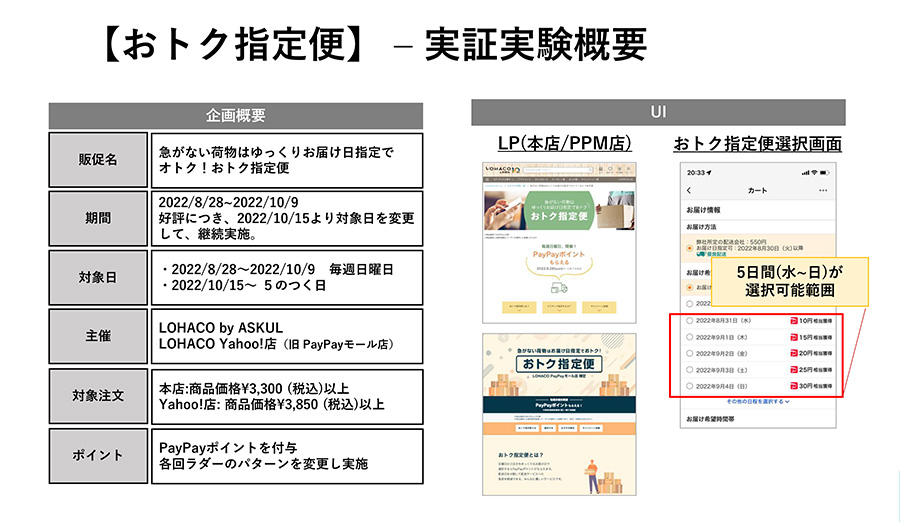

―― 第4回の検討会では、急がない荷物についてはゆっくり配達して、ポイントを付けるというアスクルとヤフーの「おトク指定便」実証事例が紹介されていましたね。

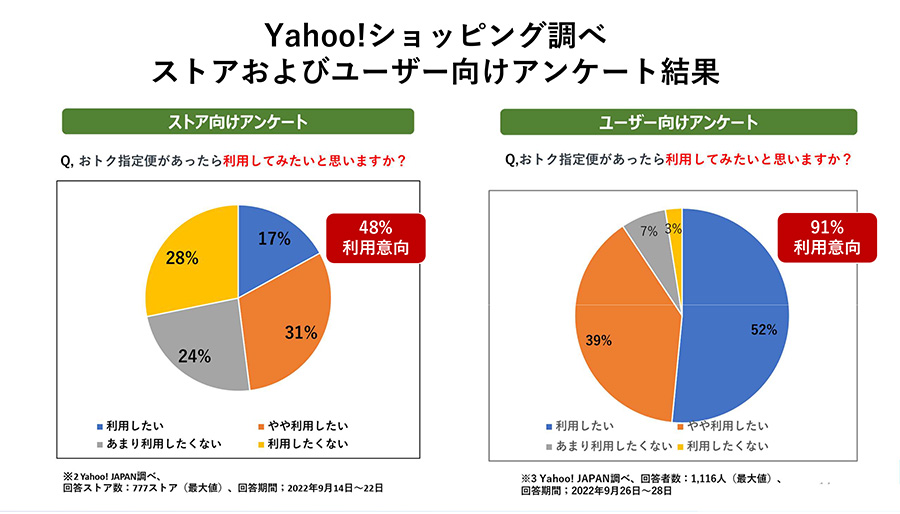

首藤 検討会では、翌日配送とか当日についてはプラスアルファをもらう、というのも議論されています。アスクルの事例では半数以上のユーザーが利用し、9割以上が利用意向を示していました。つまり「ゆっくりでもいいですよ」と言ったほうをお得にするというのは、「早く運んでください」に、より高い付加価値がかかりますよ、という仕組みを作っていく必要があると思うんです。

<アスクル「おトク指定便」概要 経産省 第4回「持続可能な物流の実現に向けた検討会」資料より >

ラストワンマイルでも、例えば置き配のほうが簡単なわけですから、置き配だったらいくら、手渡しの場合には何円、翌日配送の場合にはプラス何円、というような高い付加価値を付ける。もちろん再配達も、例えば再配達で100円かかるとなると、それこそ着荷主である消費者も「ドライバーが大変だ」と呼びかけるより、たかが100円でも急いで帰ると思いますよ。やはり消費者マインドも「課金」で変わるかもしれません。

―― 「課金」がキーワードですね。

首藤 そうかもしれません。ただ現状では、着荷主に対しても例えば10万円で運びますといって運んでも5時間待たされたというときに、いつ、どのように請求するかと考えると、後払いや後付けができないと難しいですね。最初の10万円にプラスアルファで、例えば5000円とか1万円払ってくださいという話になる場合、この後払いや後付けをどうするか。ラストワンマイルの再配達も、運送料を払った上で再配達になったのでいくらです、とその場でまたやりとりするのは結構大変なので、どうやって後付けで請求するか、工夫が必要ですね。

―― まずは実行してみて検証していくというのが、大切かと思います。

首藤 本当にそう。とにかく何も動かないのがたぶん一番良くないと思います。しかも、物流の場合ですと、もう2024年という、動かないといけないものが目の前にあるわけですから。だからこれを恐れるのではなくて、これこそチャンスだと思って取り組むということではないかと思います。中長期的に持続可能な事業のあり方を、ぜひ考えてほしいなと思います。

―― 最後に読者にメッセージをお願いします。

首藤 今製造業では、サプライチェーンの末端にまで意識を向けましょう、という動きが国際的にあります。例えばユニクロ(ファーストリテイリング)は2015年、ユニクロの衣服を作っている中国の工場で、非常に劣悪な環境で労働者が働いているということについて、写真付きで報告書を出しました。あれはユニクロの工場ではなく委託工場であって、ユニクロが雇用している労働者ではないんですが、ファーストリテイリングは「すぐ調査します」と言って、安全管理の対策を採りました。なぜそういうことをやるかというと、H&MとかZARAとか世界的なファッションブランドは、自分たちの委託工場での労働実態も、自分たちのブランドイメージを傷つけるということを分かっている。世界的にみれば、サプライチェーンの末端で起きていることをメーカー側が無視して、「そんなことは関係ない、安く作れればいい」というような発想だけでは駄目だと考えられている。それが、世界の規範だと私は思っています。やはりそういう規範を、特に大手なら持つべきだと思うんですね。

ヤマト運輸にしても、日本通運にしてもそうですが、日本を代表する物流事業者であって、日本の社会インフラを支えているわけです。だとするならば、自分たちが運べない荷物を協力会社に運んでもらっている場合、協力会社や下請けに出した荷物はもちろん、そこで運んでいるドライバーたちがどういう働かせ方をしているのかというところにも意識を向ける必要があると、私は思っています。これは、企業の社会的責任だと思います。そうした意識をぜひ強めていってもらいたい。それこそが、日本の物流を維持するためには重要なのだという思いを、大手企業には申し上げたいと思います。

(取材・執筆 近藤 照美)

■首藤若菜(しゅとう わかな)教授プロフィール

1973年東京都生まれ。日本女子大学大学院人間生活学科研究科博士課程単位取得退学、博士(学術)、山形大学人文学部助教授、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス労使関係学部客室研究員、日本女子大学家政学部准教授などを経て、現在、立教大学経済学部教授。専攻は労使関係論、女性労働論。

著書『統合される男女の職場』(勁草書房 2003年、社会政策学会奨励賞受賞、冲永賞受賞)、『グローバル化のなかの労使関係-自動車産業の国際的再編への戦略』(ミネルヴァ書房 2017年、労働関係図書優秀賞受賞、社会政策学会奨励賞受賞)、『物流危機は終わらない―暮らしを支える労働のゆくえ』(岩波新書 2018年)、『賃金か、雇用か 日本の選択』(筑摩書房 2022年)。

物流最前線/日本郵便の五味執行役員に聞く2024年問題、協業を進める狙いとは