日本郵便は4月23日、点呼業務執行状況の調査結果と再発防止策について、総務省と国土交通省に報告書を提出。同日、記者会見を開き千田 哲也社長が説明した。

点呼業務の未実施については、近畿支社管内の小野郵便局(東条旧集配センター)で、法令に定められた点呼業務を実施しないまま配達業務を行った事例を2025年1月下旬に確認していた。

その後、近畿支社管内の郵便局で1週間の点呼業務執行状況を確認したところ、期間中に1回でも何らかの不備があった郵便局が140局。これを受け、全国の郵便局3200局で調査を進めてきた調査結果報告が、今回の発表となった。

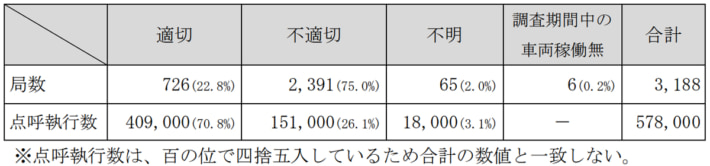

それによると、全国3188局のうち、75%に当たる2391の事業所が不適切点呼を行っていた。

点呼執行数は、57万8000件のうち15万1000件(26.1%)が不適切なものであったことも明らかとなった。なお、違反の内訳については現在調査中であるとした。

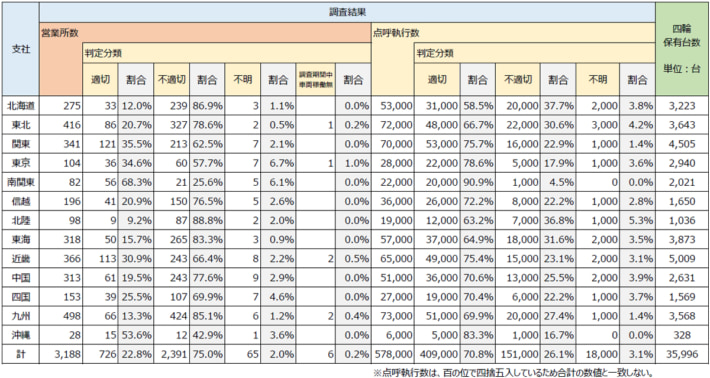

支社別では、「不適切」の割合が最も高かったのは北陸(88.8%)、次いで北海道(85.9%)、九州(85.1%)となった。最も少ないのは南関東(25.6%)だった。

貨物自動車運送事業関係法令においても点呼によるアルコールチェックが厳格に定められているにも関わらず、こうした実態を招いた原因として、その重要性に対する「意識の欠如」を確認。

本社、支社においても「法定事項である点呼執行は当然しっかりと行われているだろうという安易な考えのもと、書類の確認にとどまり、実際に現場で遵守されているか実態を確認する意識が欠如していた」と報告した。

多数の郵便局で点呼が適切に実施されていないにも関わらず、関係帳票の書面上は適切に実施しているように記載されていたことから、本社・支社で検知することができなかったことも原因とした。全国調査において点呼実施方法について確認する中で、一部の点呼実施方法について、誤った点呼実施方法がマニュアルに規定されていることも確認された。

千田社長は本件について「経営として知らなかったでは許されない。われわれが書面調査の精査をせずに続けてきたことがこの結果を招いている」と述べたほか、今後の実態調査について「身内だけでやっていては見えるものも見えてこない。必ず第三者の目を入れる必要がある」とした。

今後予想される行政からの車両停止処分については、「行政処分がどうなるか分からない」としつつも、「絶対にオペレーションに影響が出ることはあってはならないと思っている。顧客のためにも、業務を維持することを最優先としたい」と述べた。

再発防止策として、社員の意識改革の徹底や、書面のみ整える組織風土の改革、ガバナンスの強化などに取り組むほか、点呼のデジタル化により、省力化・確実な点呼記録・点呼記録の一元管理等を進めていく考えだ。

日本郵便/「不服など申し上げる立場でない」点呼不備で行政処分へ