農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課

藏谷 恵大 課長

この1年、国土交通省、経済産業省と共に、2024年問題の政策パッケージに取り組んできた農林水産省。農産物・食品の物流ではトラックによる輸送が96.5%を占めており、その役割は重大だ。青果物の命である鮮度を保ったまま、足りなくなる輸送能力に、どう対応しようとしてきたのか。大臣官房 新事業・食品産業部食品流通課の藏谷 恵大 課長にこの1年の成果と課題、そして今後に向けての展望を聞いてみた。

取材:2月10日 於:農林水産省

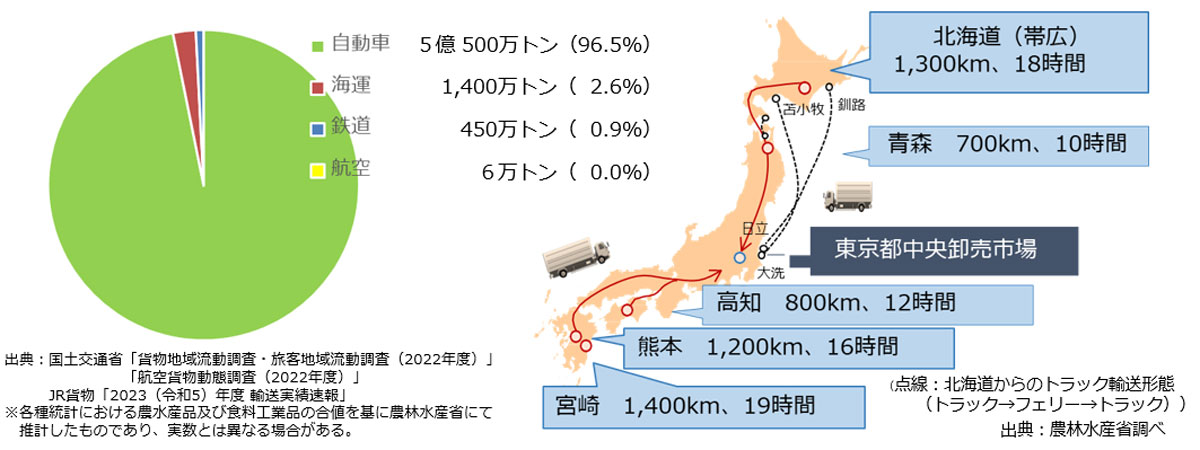

<食品流通のモード別輸送形態(左)と各地から東京までの距離とトラック輸送時間(右)>

農水産物生産者の認知は高い

物流事業者とは共存共栄目指す

―― 2024年問題の「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」による政策パッケージに取り組んでこられて約半年以上が経過しました。

藏谷 そうですね。農産物・食品の流通はトラックによる輸送の割合が96.5%と非常に高く、また、生鮮品の場合、産地が消費地から遠く長距離輸送が多い、品質管理が厳しい、出荷量が直前まで決まらない、市場や物流センターでの待ち時間が多い、手積み・手降ろし等の手荷役作業が多いといった特徴があり、それらを踏まえての取組が必要でした。

―― 2024年問題の物流課題のほとんどの内容が含まれていますね。確かに、農水産物等の産地は北海道や九州等の遠隔地が多いですからね。そのような状況下での2024年問題対策ですが、生産者の方の認知度合いはいかがでしょうか。

藏谷 二つの意味でかなり認知されていると思っています。一つは、これからの輸送力確保のために、運送事業者としっかり協力して、共存共栄を図っていかなければならないという点です。もう一つは、農薬や肥料などの投入資材の価格高騰の中で、運賃も上げていかなければならないという点です。

―― 物流事業者との共存共栄がなく、どちらかが困窮となれば、生鮮食品が国民の口に入ることはないわけですからね。

藏谷 そのとおりです。農水産物と一口に言っても、野菜、果物、お米といったものから、家畜の飼料、さらには鮮度管理、温度管理が特に難しい水産物などもあります。品目ごと、地域ごとの特性を踏まえ、創意工夫を生かしながら、それぞれの物流を作っていくしかないと思っています。

成果を挙げつつある各地域の事例

鮮度を犠牲にすることなく両立へ

―― それでは2024年を振り返っての感想をお聞かせください。

藏谷 そうですね。今のところは大きな混乱は生じていません。ひとえに現場の関係者が2024年問題を前にして、しっかりと準備をし、実行していただいたことに尽きると思っています。ですので、時計の針を1年戻して、2023年からお話したいと思います。ご案内のとおり、2023年3月に関係閣僚会議ができ、5月に政策パッケージができ、自主行動計画を作って取り組んでいきましょうとなりました。自主行動計画は全体で150余りあると思いますが、そのうち70以上は農林水産物・食品の団体や企業が作ったものです。現場の皆さんが高い関心と問題意識を持って取り組んでいただいたことの表れだと思っています。例えば、加工食品については、製造・配送・販売が、個別最適ではなく、全体最適を目指すということで、取り組んでいただきました。

―― 政策パッケージが着実に浸透していったわけですね。農林水産省としてのサポート面ではいかがでしょう。

藏谷 農林水産省としても、2023年12月に農林水産大臣をトップにした農林水産省物流対策本部を立ち上げ、輸送能力の確保に加え、産地や現場の負担の軽減も含めて取り組んでいます。また、相談窓口を設置しており、何か課題があれば、対策本部の下の官民合同タスクフォースが現場に入って取り組みの相談や支援を行っています。

―― 改革によっての成果も表れてきていますね。

藏谷 はい。例えば、佐賀県の農業団体は、従来は7つの地区からばらばらに出荷していたのですが、2023年10月に運び方を変更し、一つの集荷場ではトラックが満杯にならないトマトやナス、キュウリなどは、一旦、「JAさが青果物コントロールセンター」という施設に集約し、そこの冷蔵庫で一晩寝かせて、次の日の朝に10tトラック満杯にして持っていく取り組みを開始しました。

―― 積載率の向上を図られたわけですね。ただリードタイムが長くなりますね。

藏谷 確かにリードタイムが長くなり、到着が1日遅くなります。しかし、冷蔵庫でしっかりと冷やし込むことにより、鮮度はそのままに、トラックの積載率を大きくアップさせることができました。

―― 中継輸送についてはいかがでしょう。

藏谷 中継輸送は、農水産品の輸送にとって、これから最も大事な課題の一つです。1人のドライバーの長距離輸送から、日帰りができる中距離輸送に切り替えるための中継拠点の整備が必要になります。また、コールドチェーンが途切れないよう、産地の予冷施設や中継地点の定温荷捌き施設が重要になってきます。

―― ここ最近の事例等はありますか。

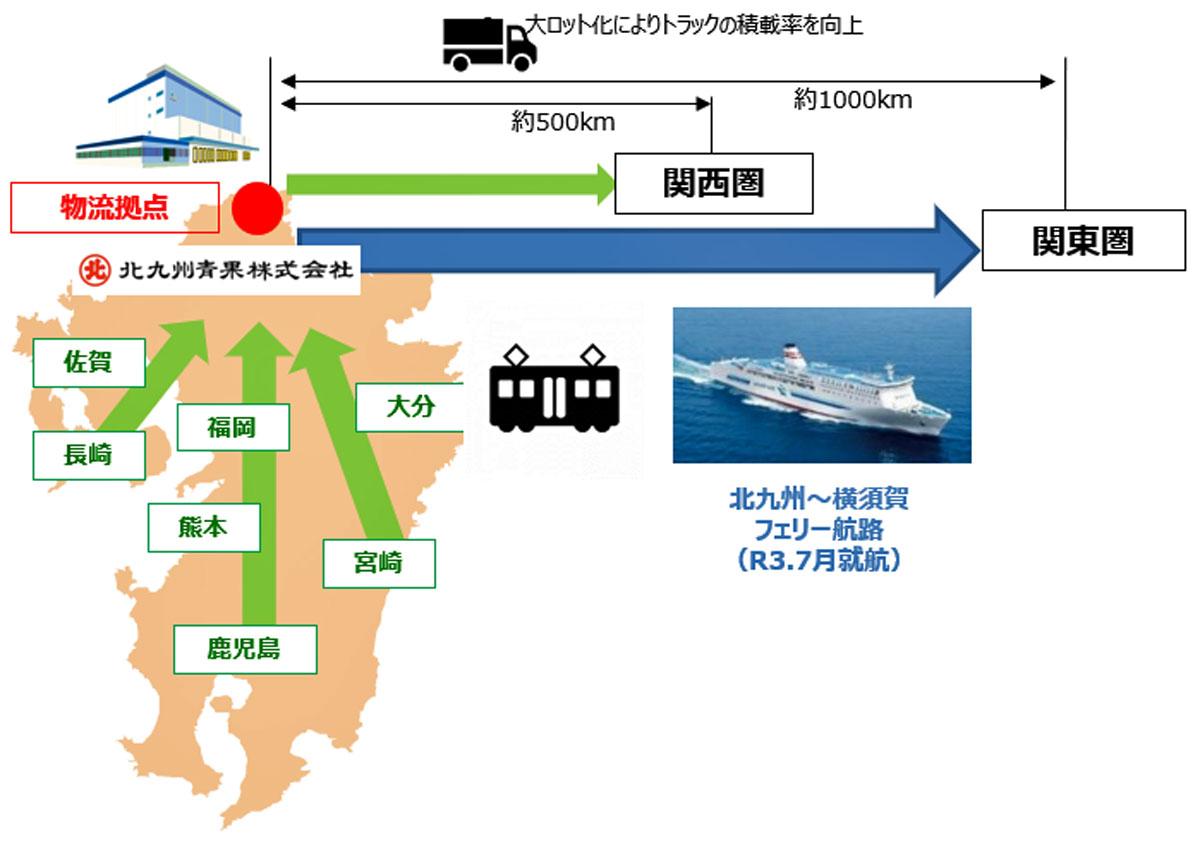

藏谷 はい。北九州の中央卸売市場の青果の卸売会社が自ら物流拠点を整備し、九州各地から産品を集め、大ロット化し、フェリーなども活用しながら、中継物流を行うという取組も始まっています。

―― 中継輸送施設とかモーダルシフトで運賃の上昇という点も懸念されますが。

藏谷 確かに、途中で積み替え作業などが必要になりますし、運賃が上がる可能性もありますが、大ロット化するとか、質の良い状態で届けて売値で勝負するとか、輸送コストの増加分をカバーできる取組を推進していきたいと思います。少量輸送を大量輸送に切り替え、効率を高めていくという、生産者と運送事業者が共存共栄できる取り組みにしていくことが大切だと思います。

―― パレット化率やパレットの標準化についてはいかがですか。

藏谷 パレット化率については、アンケート調査によると、6割から7割前後です。ただ、品目によって、パレット化が進んでいるものと遅れているものとに大きく分かれています。したがって、まずはパレット化率を高める、それと同時並行的に標準化を進めるという、重層的なアプローチで対応していく考えです。11型に統一していくメリットは、物流業界としても、また社会全体としてもあると思います。中長期的に目指す方向性ですので、地域の事情や品目の事情なども考慮しながら取り組んでいくつもりです。

―― パレットの標準化についての事例はありますか。

藏谷 JA熊本の事例ですが、かんきつ類の選果場を改修するタイミングで、パレットのサイズを11型の標準型に切り替えました。この取り組みが素晴らしかったのは、段ボールのサイズ(外装サイズ)を変え、元々10キロ詰めだったものを8キロにし、また、ロボットパレタイザーを導入して、積み付けも自動でやれるようにしたことでした。こうすることによって、積み付けの労力も減り、パレットに載せたみかんの箱をそのままトラックに積むことができるようになったわけです。他の品目・地域でも、集出荷場の改修等のタイミングをうまく捉えて、標準型パレットの導入に取り組んでほしいと思っています。

―― きめ細かな対応がパレットの種類が増える要因になったようですが、他の産業界でも同様で、苦労しているようです。

藏谷 そうですね。かつては、各産地がそれぞれに差別化を図るべく、良いものを作り、それに合わせて運ぶ箱を決め、それに合わせてパレットを選ぶという形でした。丹精込めて良いものを作るからこそ、箱やパレットが様々なサイズになってしまったという側面もあったのだろうと思います。輸送能力が十分にあった時代は、それでも良かったのかもしれませんが、これからは、今までの「良いものを作ろう」という観点にプラスして、「物流の観点からはどのような形が望ましいか」ということについても追加的に考えていくことが必要な時代になるということだと思います。

物流のDX化を積極的に推進

何を目指すかが大切な要素

―― 農水産物物流のDX化も求められていますね。

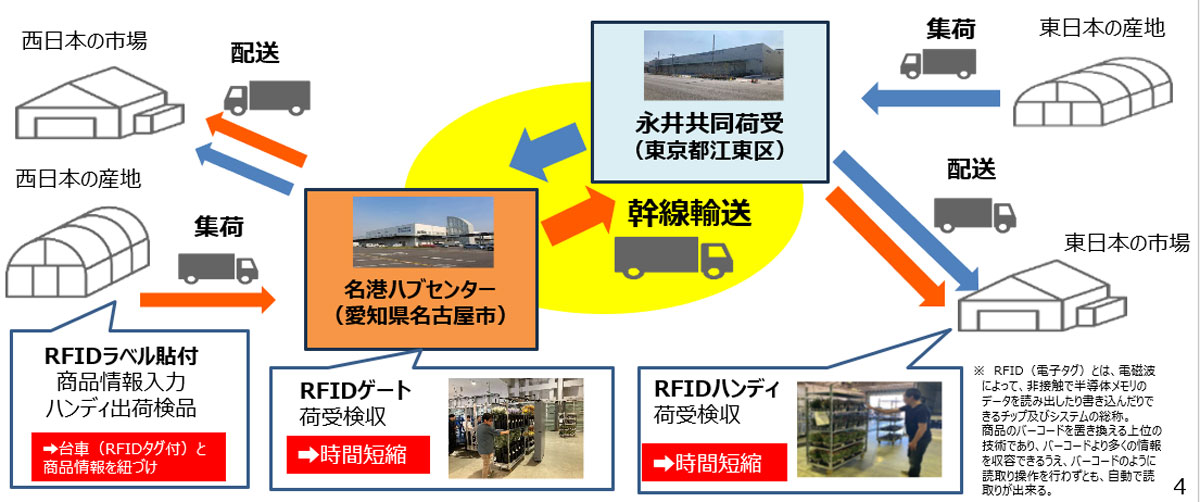

藏谷 はい。農水産物物流のDX化も大切な取組だと思っています。お花の中継物流の事例ですが、電子タグ(RFID)を使って検収作業等をできるだけ簡素化しようというものです。西の産地の花を愛知の名港ハブセンターに、東の産地の花を東京の永井共同荷受に、それぞれ集めてロットを大きくした上で、幹線輸送で双方から送り合い、その後に東西の花を組み合わせて、それぞれの地域の市場に配送するという取り組みです。積み替えのタイミングで時間的なロスがないよう、RFIDを使うことで、スムーズな中継輸送に寄与しているわけです。

―― DX化は生産者と卸と販売者の連携が非常に重要ですね。

藏谷 そうですね。今、広島で実証実験している事例ですが、生産者がJAに出荷するとき、従来は手書きの送り状だったのですが、その代わりに、QRコードのシールを貼ってもらい、それをスマートフォンで読み込み、その電子データをJAにつなげるということに取り組んでいます。これで集荷にかかる時間を減らしていこうということです。

―― DX化は生産者と卸と販売者の一つでも欠けるとデジタル化の効果は極端に下がりますからね。

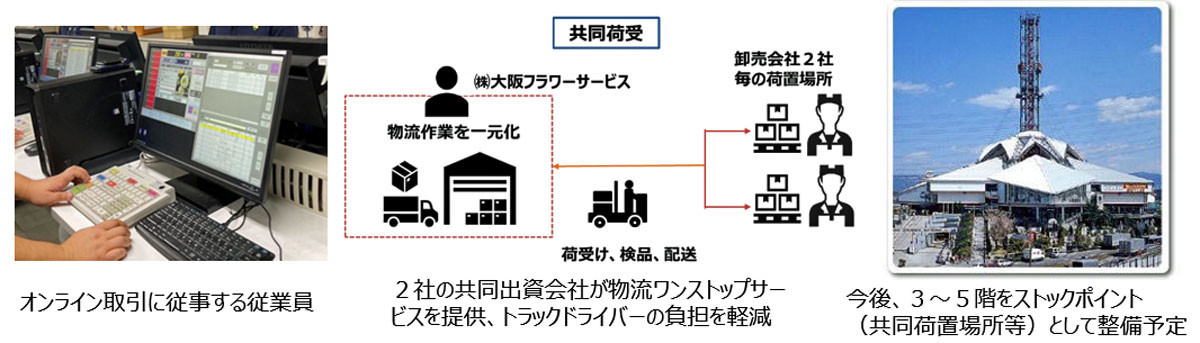

藏谷 そうですね。これは大阪の花き市場の事例ですが、元々は、卸売場でセリ取引を行っていましたが、それを完全にインターネットのオンライン取引に替えました。以前、コロナの影響で人が集まることができなくなった時に採用したものですが、今では、「市場に行かなくても良くなり楽になった」、「これで十分やれるじゃないか」といった声が挙がっており、セリの時間も、早朝から前日夜の19時に前倒すことができるようになったそうです。

―― DX化はデジタル化なので戸惑う人々も多いと思いますが。

藏谷 今紹介した大阪の花き市場の場合も、当初はやはり否定的な意見も多かったようです。しかし、従業員の深夜・早朝勤務が減り、遠くの市場に転送する場合は夜中の内に運べるとか、運用を重ねるにつれてメリットを実感するようになってきたようです。

―― 物流業界も高齢化が進んでいますが、農水産業に従事している人も高齢化は進んでいますね。

藏谷 確かに、高齢者の中には、デジタル技術を敬遠される方もいらっしゃいます。しかし、これからの農業を担っていく若い人たちはデジタル技術に馴染んでいますし、今後、デジタル技術の活用はあまり抵抗感なく進んでいくものと思います。ただ、デジタルだから何でも導入すればよいというものではありません。デジタル化を通じて何を目指すかといった目的意識をしっかり持つことが大切です。関係者がしっかり目的意識を共有し、それに見合った、簡素で使い勝手の良いシステムにしていくことが必要だと思います。

令和6年度補正予算30億円を計上

4つの課題にバランスよく対応

―― 農水産物は地産地消が最も効率的なのですが、これは非現実的な話になります。やはり消費地に輸送する必要が必ず伴いますからね。

藏谷 そうですね。日本では、北海道、九州といったところに大産地が多く、一方、都市部に消費者が大勢います。消費地に届けるためには、温度管理もしなければならないし、そもそも、出荷量が直前まで決まらないといったこともあります。農水産物は、雨が降ったり、台風が来たりといった自然条件の影響受け、出荷量は常に不安定です。そこに工業製品とは違う難しさがあります。しかし、農水産物は、消費者の日々の生活に欠かせないものですから、安定供給が必要であり、荷主を所管する農林水産省と物流事業者を所管する国土交通省が連携して取り組んでいくべき課題だと思っています。

―― これまで農水省が注力してきたことをまとめると。

藏谷 農林水産分野での物流問題への対応は、1.長距離輸送の削減、2.荷待ち・荷役時間の削減、3.積載率の向上、4.トラック輸送への依存度の軽減の4つに類型化できると思います。これらを、それぞれの産品、地域ごとの実情を踏まえつつ、何から取り組んでいくのか、順序立てて進めていくことが大事だと思います。

―― さまざまな取り組みを後押ししていく国の予算面ではいかがでしょうか。

藏谷 令和6年度の補正予算では約30億円の対策を計上しました。その内訳は、物流効率化の取組への支援が10億円、中継共同物流拠点の整備が20億円ということになっています。令和7年度当初予算案においても物流効率化の取組を支援する事業を措置しているところです。

―――― 2025年度の注力すべき課題とは何でしょう。

藏谷 まずは、中継物流の推進です。中継物流拠点を増やしていかなければならないですし、中長期的な視点でやっていくつもりです。もう一つは、労働力不足への対応です。運送事業者も労働力不足に直面していると思いますが、農産品等の生産者や流通業も従業員確保に苦労しています。労働力不足に対応するには、今後のDX化が急務です。

―― 生産現場や卸等のDX化ですね。

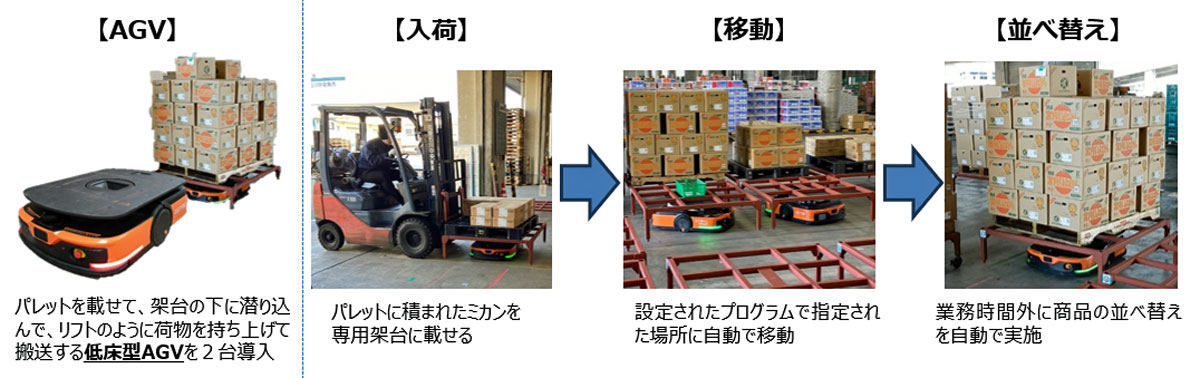

藏谷 はい。直近の事例で申し上げると、金沢の中央卸売市場が自動搬送機(AGV)の導入の実証事業に取り組んでいます。加工食品では比較的物流の自動化も進んでいますが、生鮮品分野ではあまり進んでおらず、おそらく青果物の卸売市場では初めての導入ではないかと思います。実証という段階ですが、今後、生鮮品の現場でもこういう形の省力化を進めていかなければならないと思っています。

―― 中継物流の推進とDX化を推進するということですね。

藏谷 はい。そのほかに、パレット化と標準化も当然含まれてきますし、モーダルシフトも重要だと考えています。鉄道、船舶もそうですが、最近は航空輸送、地方発の小型旅客機の床下スペースの活用という話もあります。量としては多くなくとも、高品質なものを鮮度が高い状態で届けることができるので、国土交通省の新モーダルシフトの考え方の中で、取り組みを進めていきたいと考えています。また、新幹線輸送も、輸送速度の速さではとても魅力的です。

―― 2024年問題が国を挙げての取り組みということで、3省の連携が緊密だと聞いています。

藏谷 おっしゃるとおりです。例えば、改正物流効率化法(物効法)成立後、基本方針や判断基準の検討は、3省の合同審議会という形で進めてきました。3省が協力して物効法の施行に向けて取り組んでいるということです。また、農林水産省では、去年の4月に私の課(食品流通課)の中に物流生産性向上推進室が新設され、体制が強化されました。農林水産品の物流面の課題について、物流生産性向上推進室が省全体のリーダーシップを執って取組を進めていくということになります。

―― 最後になりますが、LNEWS読者にメッセージをお願いします。

藏谷 まず、物流事業者の皆様に、生産者が収穫した農産物や水産物を鮮度が良い状態で消費地に届けて頂いていること、それも日々毎日届けて頂いていることについて、感謝申し上げたいと思います。農林水産業は運送事業者との共存共栄が全てだと思っています。いくら良い物を作っても、良い状態で運べないことには商品価値はなくなってしまいます。おいしいものを消費者に届けたいという価値観と目指す方向は生産者も物流事業者も一緒だと思いますので、今後とも中長期的な視点を持って、協力して取り組みを続けていきたいと思っています。

―― 農産物物流の課題と今後の方向性がよく理解できました。本日はありがとうございました。

取材・執筆 山内公雄 稲福祐子

■プロフィール

農林水産省

大臣官房 新事業・食品産業部食品流通課 課長

藏谷 恵大(くらや よしひろ)

1995年4月 農林水産省入省

1999年4月 同 食品流通局市場課総括係長

2009年1月 内閣官房副長官補室参事官補佐

2017年1月 農林水産省生産局総務課国際室長

2021年5月 在イタリア日本国大使館参事官

2023年7月から現職

2025年度各社入社式/未来を担う新戦力 NXグループ920名、SBS155名