昨年、日経ビジネスが主催する「Safety Driving Award 2024 Supported by DRIVE CHART」が初開催された。これは交通事故削減に向けた優れた取り組みを行っている企業を表彰するアワードで、初開催にもかかわらず大きな注目を集めた。交通事故は起こってしまえば人も企業も悲惨な現実に直面し、良いことは何一つない。逆に無事故は当たり前とみられ、あまり称賛されることも少ない。今後さらなる交通事故削減のために、「Safety Driving Award 2024」の受賞企業の取り組みと共に、同アワードが果たす役割と今後の展望についてみてみよう。

「Safety Driving Award」って何だ!

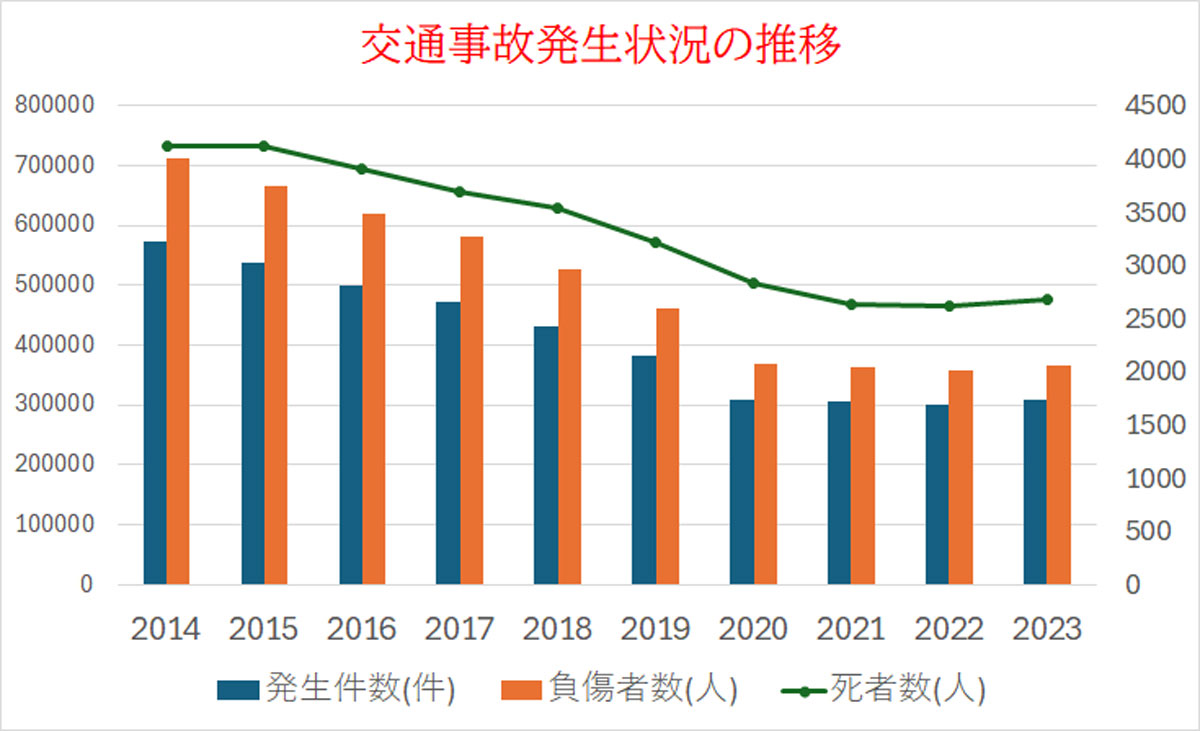

日本の交通事故による死者数は交通戦争と呼ばれた1970年の1万6765人をピークに減少を続けている。これは、物流事業者を始めとした企業とドライバーの絶え間ない努力のたまものだ。しかし、警察庁の発表によると2023年の交通事故死者数は8年ぶりに前年を上回った。その背景には、新型コロナウイルス対策が緩和され社会活動が活発化したことも影響しているとみられ、自動車を保有する企業が交通事故削減に取り組む重要性は増していると考えられる。

安全運転を表彰する制度には、有名なところでは各県交通安全協会の「優良運転者表彰制度」がある。1994年5月10日に優良運転者制度が導入されたことに始まる。無事故・無違反の年数によって表彰種別がある。これらは、個人の交通安全に対する努力を評価したもので、「常に交通法令を遵守し、運転技能に優れ、かつ社会的責任を自覚した思いやりのある運転者を賞揚することで、模範運転を励行して、他の運転者の交通安全意識の高揚を図り、もって交通事故防止に寄与することを目的」としている。

一方、企業の安全運転の取り組みは、交通戦争と呼ばれた時代から絶え間ない努力が続けられてきた。物流事業者を中心に小集団活動やヒヤリハット教育、KYT(危険予知トレーニング)といった、様々な手法が生まれ、大いに事故削減に貢献してきた。最近では、ビデオやシミュレーション機器、ドライブレコーダー、そして最新ITツールの利用によるものも多くなっている。運転操作という感覚的な部分から科学的な手法に踏み込んだ対策がより顕著になってきている。

そのような中で誕生したのが、「Safety Driving Award」だ。主催は日経ビジネス、協力として次世代AIドラレコサービス「DRIVE CHART」を提供するGO社が名を連ねている。このアワードには、社用車の交通事故削減に向けた優れた取り組みを行っている企業を表彰し、その取り組みに光を当て、多くの企業にその素晴らしい取り組みを共有してもらい、一層の交通事故削減を実現するといった狙いがある。

2024年11月には授賞式イベントも開催した。多くの参加者が集まり、注目度の高さが感じられるアワードとなった。新たなテクノロジーの活用や独自の工夫・アイデアで事故削減に取り組む企業から数多くの多様な応募が集まった。審査は外部専門家を含む6名の審査委員によって行われ、4つの審査基準で選定、受賞企業6社が選出された。

なお、栄えある「Safety Driving Award 2024」の受賞企業は「営業車部門」でゴールド賞がジョンソンコントロールズ、シルバー賞がビーナス、ブロンズ賞が豊田テクニカルディベロップメント。「運送事業部門」でゴールド賞がロジスティード、シルバー賞がディー・エイチ・エル・ジャパン、ブロンズ賞が京王自動車に輝いた。

素晴らしい取り組みは称賛すべきだ

こうして「Safety Driving Award 2024」は成功裏に幕を閉じたわけだが、このAwardに協力会社として次世代AIドラレコサービス「DRIVE CHART」を提供しているGO社が加わっている。当然1企業として、自社商品販売拡大の戦略的な意味もあるだろうが、参加した意味合いにはもっと大きなものがあった。

GO社の川上裕幸執行役員は「日頃から『DRIVE CHART』のサービス提供を通じて、多くの企業の交通事故削減を支援していますが、各社の取り組み状況を伺うと、いずれも創意工夫を凝らし、事故を防ぐことに真摯に努力されていることを感じます。取り組みの一つひとつが交通事故を防ぎ、ドライバーや企業、社会を守っていることは間違いないのです。しかし、それらの貴重な取り組みが周りに広がることなく、1企業内でのみ完結しているのは、とても大きな損失でもあります」と話す。交通事故の削減に向けた各社の意識・取り組みをアップデートするために「素晴らしい取り組みは適切に称賛され、広く共有されるべきではないか」ということだ。

古くは、「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」は、大日本帝国海軍の軍人である山本五十六の名言がある。現代の褒めて伸ばす教育にも相通じるものがあるが、交通事故防止教育にも当てはまるものだろう。ドライバーのみならず企業の安全運転管理者にも、その素晴らしい取り組みを称賛することで、広く一般に流布されれば、大きな効果を生むだろうし、さらに改良・改善案件も生まれてくる可能性が高い。

狙いは当たった。結果として、多種多様な取り組みを行う企業から数多くのエントリー応募があったからだ。今回の受賞企業以外にも優れた取り組みは多く、まさに事故削減のロールモデルと呼ぶに相応しい内容が集まった。応募した参加者も自社の取り組みについての公平で真面目な評価を期待していたような雰囲気があった。取り組みを実行した側にも、世間一般に広く共有して欲しいといった希望があったということだ。

<各賞受賞一覧表>

「営業車部門」受賞企業

・ゴールド賞:ジョンソンコントロールズ株式会社

・シルバー賞:株式会社ビーナス

・ブロンズ賞:トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

「運送事業部門」受賞企業

・ゴールド賞:ロジスティード株式会社

・シルバー賞:ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社

・ブロンズ賞:京王自動車株式会社

リスク運転撲滅へあらゆる手法

ここで「Safety Driving Award 2024」の受賞企業の取り組みを簡単に紹介しよう。営業車部門でゴールド賞に輝いたのは、ジョンソンコントロールズ。ながら運転等を防止する社内規定を設け、AIドラレコを活用し、円滑な動画確認と運転指導を実施したものだ。これにより、罰則規定の強化に加え、組織体制や会議体の見直しなど徹底した運用で、重大事故をゼロにまで削減した。

同部門のシルバー賞に輝いたのはビーナス。重大事故の未然防止を目的に、全車両へAIドラレコを導入。リスク運転の発生率を定量的なKPIとして設定。ドライバーに対する運転指導のルールを定めるとともに、新規入社者への教育や表彰制度へも活用。結果、事故削減に向けたアイデアが出るなど意識の変化が起き、リスク運転数も約9割と大幅な減少となった。

ブロンズ賞を受賞したのはトヨタテクニカルディベロップメント。年2回約2か月間の安全運転啓蒙活動を実施。マンネリ化を防ぐため、毎回テーマを変えている。運転診断アプリも利用。部対抗などゲーム感覚で楽しめ、1000人を巻き込んだ活動となった。参加者99%以上の運転見直し機会となり、年間で加害事故ゼロ件を達成した。

運送事業部門でゴールド賞に輝いたのは、ロジスティードだ。生体デバイスとAIドラレコを活用した事故リスクを予測する産官学連携での研究を推進。自社開発したDXソリューションで事故の未然防止活動を強化し、98%のヒヤリハット減少と、75%の事故削減を実現した。

同部門のシルバー賞に輝いたのは、ディー・エイチ・エル・ジャパン。デジタコのスコアリング機能を使った安全対策から、AIドラレコを活用した運転指導への切り替えを行った。リスク運転の検出傾向から事故を起こしやすい特性のドライバーを見極め、トレーニング内容に反映。運転指導の質と効率が向上し有過失事故を毎年継続的に前年対比2~3割削減している。

ブロンズを受賞したのは、京王自動車。AIドラレコ導入を図り効率化。ドライバーの運転振り返りを習慣化するために、講習会での説明や「閲覧札」など独自の工夫を実施。注力項目の一時不停止を中心にリスク運転を大幅に削減し、2年で約3割の事故削減・一時停止不履行による事故をゼロにした。

この6例だけ見ても、共通項として、管理者やドライバーの安全意識を変えることに注力している様子が伺える。安全意識の変化が、具体的な施策、つまり急減速や急ハンドルなどのヒヤリハット、それ以前に発生する脇見、一時不停止などのリスク運転撲滅への注力が図られているようだ。

アワード自体が事故対策の「宝石箱」

「Safety Driving Award 2024」の開催を通じて、多くの企業の交通事故削減に向けたノウハウが集まったことは大きな成果だろう。これは学びの機会の始まりと言えよう。審査委員からは、まさに「事故対策の宝石箱である」というコメントまで飛び出した。

「Safety Driving Award 2024」で共有された各社のノウハウは、業界を問わず社有車を有する企業にとって非常に有益なものであり、実践するに値する貴重なものだ。ただ、それをそのまま当てはめず、各企業の実情に応じたカスタマイズを工夫することで、また新たなノウハウが生まれるはずである。

参加者と受賞企業からは、「いろいろな企業の話を聞いて、事故削減に対する思いは同じで、困っていることも似たようなものがあり、私たちが自社で今後どうすればいいかを考えるヒントが得られた」、「どんな仕組みがあっても、どんなテクノロジーを使っても、ハンドルを握るのは私たち人間です。安全がどんなに大切なものなのかということを、一人ひとりが理解する環境をつくることが何よりも大切で、そのためのコミュニケーションが重要だと感じました」、「各企業の発表を聞いて、本当に本気度がすごいなと感じました。自分の会社の事故が減っただけでなくて、世の中から交通事故がゼロになるまで、ぜひここにいる皆さんと一緒に取り組んでいけたらと思います」といった次なる取り組みにもエネルギーとなるような感銘を受けたコメントが並んだ。

交通戦争と呼ばれた1970年代には、ナビゲーションシステムもスマートフォンも携帯電話もなく、今のような「脇見運転」の可能性は低かったはずだ。時代が進むにつれて新たな課題が生じてくることも確かだろう。事故につながる新たな芽を早期に発見し、対応していくことも必要になると思われる。

その意味でもここで得た学びを参加者が各社へ持ち帰り、更なる創意工夫によって発展させていくことを期待するとともに、一度限りで終わらせることなくこの活動を継続させ、学びの輪をさらに広げていくことが必要だろう。

自動運転の車の開発も急ピッチで進められている。安全装置の開発も盛んだ。しかし、人間が運転を続けている限り、ヒューマンエラーは起こりえるものだと考えた方が良い。その割合を極限まで小さくすることこそが大切なことで、「Safety Driving Award 2024」が全国民的な動きになれば、理想論ではなく初めて交通事故ゼロの世界が実現すると確信できよう。

<「Safety Driving Forum 2024」のダイジェストムービー>

■「Safety Driving Award 2024」の概要

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2024/SafetyDrivingAward2024/