輸送力が不足し物流の停滞が予測される「物流の2024年問題」に対し、東京都がプロジェクト「東京物流ビズ」を打ち出し、さまざまな事業を行っている。当初から物流事業者だけでは解決できない問題と捉え、消費者や荷主企業まで巻き込んだ運動を展開。その成果も現れ始めている。東京都都市整備局の岡本課長に、「東京物流ビズ」誕生の経緯と共に、その実績や今後の課題を聞いた。 (取材日:2025年1月24日、於:東京都庁)

物流は生活と経済に必須

守るためには行政の出番

―― 「東京物流ビズ」立ち上げの経緯から教えてください。

岡本 2024年4月に働き方改革関連法がトラックドライバーにも適用されました。物流業界は以前から担い手不足と言われていましたが、さらに時間外労働の上限規制が始まっています。輸送力が不足し物流の停滞が懸念される状況にあり、対応が大きな社会課題となりました。

国は荷主企業、物流事業者、消費者が協力して物流を支えるための環境整備に向け、「物流革新に向けた政策パッケージ」として取り組んでいます。

都としても、物流は社会活動、経済活動、都民生活に欠かせないものですので、円滑な物流をしっかり確保しなければいけないという考えです。

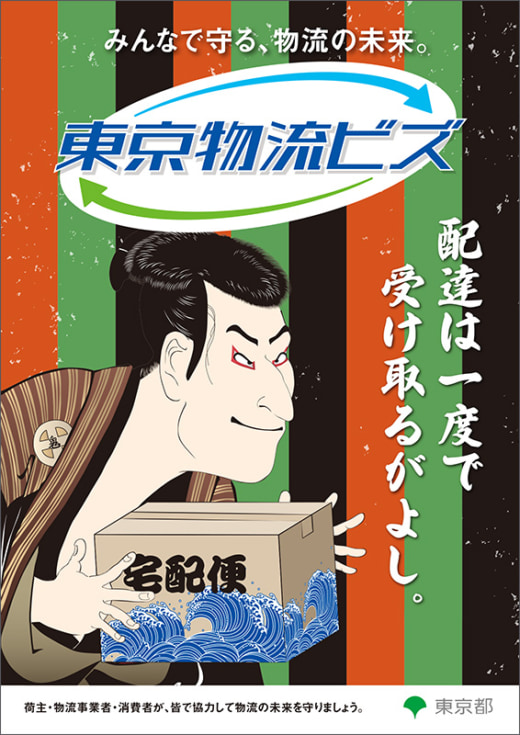

まず消費者ができる身近なこととして、再配達の削減が挙げられます。都民に意識を変え協力してもらおう、荷主企業や物流事業者にも、物流の効率化に向けて取り組んでもらおう、そんな思いから、「みんなで守る、物流の未来」と呼び掛けています。

皆さんに協力してもらうため、ムーブメントを起こそうと立ち上げたプロジェクトが「東京物流ビズ」です。2023年度の途中で補正予算を組んで、年度末の2024年3月から動き始めました。

―― 国の「このまま何も対策をしなければ、2024年度に14%、2030年度には34%の輸送力が不足し、物が運べなくなる」という問題提起は、ものすごく響きました。プロジェクト立ち上げの背景には、国から都へ協力要請などがあったのですか。

岡本 協力要請されたからというより、都として、これはやらなければいけない問題だという認識でした。小池知事も円滑な物流の確保が重要との認識です。

日頃、業界団体から都へ要望も入ってきます。2024年問題は、物流事業者だけが努力しても解決できません。荷主企業や消費者にも考え方と行動を変えてもらうには、行政の出番ではないかと考えました。

―― 小池知事も登壇した2024年3月28日のキックオフイベント(記者発表会)は、2024年問題は「待ったなし」と印象づけ、インパクトがありました。

岡本 そうですね。佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸の宅配3社や、アマゾン、楽天などの通販事業者ほか、商工会議所やトラック協会等の関係団体、また国からは国土交通省、経済産業省の方々にも出席いただきました。

国や物流事業者などとは日頃から連携しており、さまざまな立場の人が関わり物流が成り立っていることをアピールできたと思います。

まずは再配達の削減へ

イベントで都民を啓発

―― 「東京物流ビズ」がスタートして1年近く。取り組み状況はいかがですか。

岡本 広報の取り組みとしては、「東京物流ビズ」特設サイトを立ち上げました。ここを使って、都の補助事業や再配達削減に役立つ方法など、いろいろな情報を発信しています。

ポスターやロゴ、動画を制作し、都が提供するテレビ番組で流したり、渋谷や新宿といった街なかのビジョンで広告したりもしました。

特にこのポスターは、物流事業者の営業所やトラックターミナル、区市役所など、人目に触れる場所に貼ってもらっています。

新たに、ポスターと共通するデザインでマグネット式ステッカーも作りました。トラックに貼って走ってもらおうと、宅配3社に協力をお願いしています。

物流は都内で完結するものではないので、物流の効率化を目指すような大きな施策を展開するときは、国や他県、物流事業者などと連携して取り組んでいます。

―― 広報に関しては、さまざまな啓発イベントが行われましたね。

岡本 「減らそう!再配達」をテーマにイベントを2024年6月11日、東京駅近くのKITTEで開催しました。この時は宅配3社に加え、荷主企業として三越伊勢丹からも登壇してもらいました。

小池知事と現役の配達員らが一緒にステージに並び対談しており、その中で「共働きで帰宅も夜遅い世帯が多い23区内の住宅地では、どうしても再配達が増える」「戸建ての家に宅配ボックスがない、マンションに宅配ボックスがあっても既に満杯、などの理由で持ち戻ることも多い」といった現場の声を聞くことができました。

百貨店ができる工夫として、「お歳暮・お中元シーズンは『配達日時を指定せず、準備できしだいの発送でOKという選択肢もありますよ』と送り主へ案内するようにしている」という情報もありました。

宅配事業者などによるブース出展、宅配ロッカーや宅配ロボットのデモなどを行ったほか、置き配バッグの無償配布も行い、仕事や買い物などで訪れた人たちにも広くアピールできたと思います。

―― Jリーグサッカーチームとのコラボもありました。

岡本 FC東京と協力し、2024年12月8日の公式戦で、味の素スタジアムに都がブースを出し、観戦客に再配達削減への協力を呼び掛けました。

試合が始まる前やハーフタイムにビジョンで動画を流したり、「東京物流ビズ」のポスターの背景をFC東京カラー(赤と青)にアレンジしたステッカーを配布したり。ここでも置き配バッグの無償配布に取り組みました。

物流事業者のDXへ補助

荷さばきスペース提供も

―― 広報のほかに、どんな事業に力を入れていますか。

岡本 一つは置き配の普及です。置き配バッグの無償配布に取り組む宅配事業者を都が支援するもので、置き配バッグの調達などにかかった費用の半額を補助しています。

置き配バッグを作製する企業や通販事業者なども普及に協力してくれて、これまでに計4000個ほど配布しました。

荷物がそのまま置いて行かれるのは心配だという人もいます。置き配バッグなら中身が汚れないですし、ドアノブにワイヤで固定するとか、荷物を入れたあと鍵をしてもらうとか、防犯性も高まります。再配達削減につながるので活用してほしいです。

―― 物流事業者向けに、公共の駐車場を活用していますね。

岡本 貨物車駐車スペース提供事業です。以前から「集荷や配送のとき、駐車スペースを探すのに時間がかかる」という声がありました。東京都道路整備保全公社など、公共が管理している駐車場を借り上げて、そこを無償で物流事業者に提供する仕組みです。

1回当たり約30分の利用など制約はありますが、都内に18か所、計27室を確保しました。

今は住宅街が中心なので、業界団体などから「もっと都心部のほうに欲しい」という要望を受けているところです。

―― 人手不足やDX推進などへの対策はありますか。

岡本 産業労働局は、補助事業として、主に中小企業が対象ですが、業務を効率化するために機械設備やデジタルツールを導入する経費を補助する事業や、DX化のためITに詳しい専門のデジタル推進巡回員を派遣する事業などを実施しています。

また、港湾局は、東京港の外貿コンテナターミナルにトラックが集中する時間帯を分散させるための東京港オフピーク搬出入モデル事業、トラックから船舶や鉄道による輸送へとモーダルシフトする民間事業者に対する支援などを行っています。

<2025年1月28日に行われた物流効率化セミナーの知事ビデオメッセージ>

―― 物流効率化セミナーの手ごたえは、いかがですか。

岡本 都主催のセミナーは、2024年2月に続き2度目の開催です。今回も、荷主企業や物流事業者を主な参加対象とし、国や都の取り組みを説明したり、民間の好事例を紹介したりします。

都が把握している中では、例えば、荷主が競合他社と共同輸送で配送コストを抑制したケース、荷主と運送会社が協力してパレットを導入し荷役時間を短縮したケース、運送会社が遠隔点呼を導入しグループ内の運行管理者業務を軽減したケース、そんな良い事例もあります。

都としては、こうした取り組み事例を参考にしてもらいつつ、荷主企業や物流事業者それぞれの効率化を支援していきたいと考えています。

改革の本番は今から

荷主の協力が焦点に

―― 今、物流事業者が一番困っているのは、人手不足で運びたいものがあるのに運べないという問題です。物流業界の悪しき商慣習で、多重請負の改善も必要です。物流の大改革の1年目が終わる頃ですが、本番はまだこれからですね。

岡本 改正物流法が4月に施行された後どうなっていくか、国とも日々意見交換しながら対応していきたいと思います。

荷主企業、物流事業者、消費者、それぞれが意識と行動を変えていくことが非常に重要です。

―― やはり意識が変わらないと、人は動きません。

岡本 都が行った宅配利用に関する意識調査(対象500人)によると、消費者の意識の変化は見られます。新聞やテレビなどで2024年問題がかなり報道されるようになって、都民も認識しているようです。

調査結果によると、8割以上の人が2024年問題について「言葉も内容も知っていた」と回答しました。

また、「2024年4月以降、再配達を減らすためにどういう取り組みをしたか」という質問では、「宅配便の受取日時を指定するようになった」という人が半数以上、「置き配を利用するようになった」という人は3分の1以上。意識の変化が行動につながってきているようです。

置き配についても、頻度はさまざまにせよ5割以上の人が利用しており、浸透しています。

―― 一連の東京都の取り組みは、2025年度予算でも継続する方針ですか。

岡本 予算案の審議はこれからですが、各局が予算要求しています。2024年度だけ2024年問題に取り組みました、ということでは終わりません。「東京物流ビズ」は続きます。

荷さばき用駐車スペースの無償提供事業についても予算要求しており、広報も、もっと動画やWEB、SNSなどを使って展開していきたいと考えています。

―― 国は改正物流法で2026年度から、荷主に対しCLO(Chief Logistics Officer)の選任を義務付けます。東京都が今後できることで、何か考えていることはありますか。

岡本 2024年度は主に消費者に向けて、再配達削減への協力をお願いする広報を行いました。これを継続しつつ、荷主企業に対する行動変容と意識改革を求める広報も行っていきたいと考えています。

荷主は物流事業者に依頼する立場ですので、例えば「まとめて発注することで一括配送してもらいましょう」「ゆとりある納期設定をしましょう」といった、荷主に向けた分かりやすいメッセージも送っていきたいと思います。

―― 運べなくなったら一番困るのは荷主です。安く運ぶことばかりを目指さず、荷主と物流事業者はパートナーなのだという意識に変わっていってほしいですね。

岡本 荷主といっても、発荷主と着荷主がいますし、大企業ばかりでなく小さな商店や飲食店などもあります。そうした方々、皆さんの意識を変えていく必要があります。国の政策でも商慣習の見直しや行動変容を大きなテーマとしています。

―― 意識が変わらないと、積載効率の良い商品づくりや梱包も、パレット規格の標準化も、なかなか進みません。

岡本 そうですよね。冒頭でも言いましたが、物流の効率化は、物流事業者だけではできず、荷主企業の協力がなければ実現しません。

引き続き、都民に再配達削減への取り組みをお願いするとともに、荷主企業にも一括注文やゆとりある納期設定など、物流事業者との協力を呼び掛けていきます。繰り返しますが、「みんなで守る、物流の未来」。これをお願いしていきたいと思います。

取材・執筆 稲福祐子 山内公雄

■プロフィール

岡本健一(おかもと・けんいち)

都市整備局 都市基盤部 物流調査担当課長

2024年4月より現職

■「東京物流ビズ」特設サイト

https://t-butsuryu-biz.metro.tokyo.lg.jp/