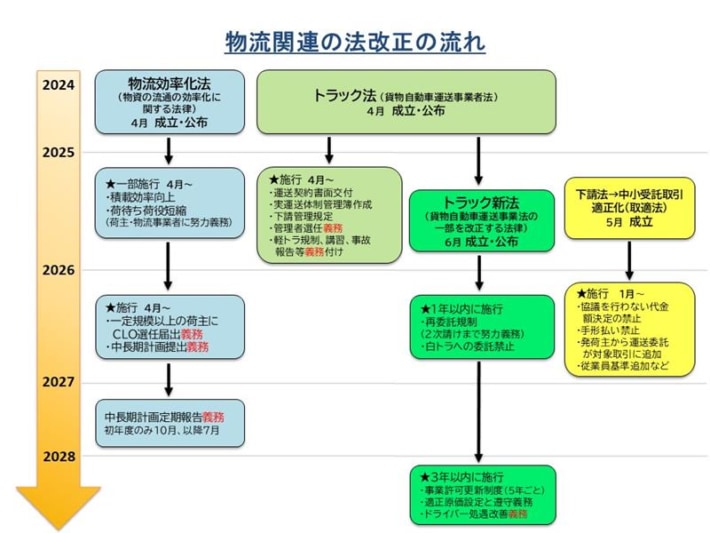

2024年問題や人手不足を背景に輸送力不足が加速するなか、2025年4月に改正物流効率化法二法(物流効率化法・貨物自動車運送事業法)が一部施行され、また翌5月には改正下請法が成立、さらに6月には貨物自動車運送事業法における変更点が「トラック新法」として可決するなど段階的な法改正が進んでいる。次期「総合物流施策大綱に関する検討会」に構成員として参加する駒澤大学法科大学院の若林亜理砂 教授は、「適正原価と5年ごとの許可更新制に(トラック新法)により、料金面で大きく効いてくるのでは」と評価。法改正のポイントや業界への影響、企業に求められる対応などについて聞いた。(取材日:9月4日 於:駒澤大学 法科大学院)

法改正で料金面が大きく効いてくる

下請け2次制限「努力義務」にも注目

―― 次期「総合物流施策大綱に関する検討会」に参加されるなかで、物流業界の印象からお聞かせください。

若林 私は経済法の研究者で、国土交通省の物流の議論に加わることになって2年ぐらいになります。当初は下請けいじめのような形ばかりかと思っていたのですが、それぞれの事情や商慣行が混在し、なかにはあまり合理的でない商慣行や、消費者目線からすると理解できないようなことも要因として絡まりながら、皆で解決しなくてはいけない状況まできていることが、だんだん分かってきたという感じですね。

特に驚いたのは多重下請け構造の問題です。荷物は上から下のレイヤーに流れてくるわけですが、その川下にいる事業者はレイヤーを飛び越えて川上の事業者と取引できない慣行があるという点はその1つです。レイヤーを飛び越えた交渉をすると、現在仕事を回してくれている事業者から切られてしまうのが怖くて交渉すらできないという話は、非常に印象的でした。そういった合理的でない慣行も含め、今が変えるチャンスだなと思いながら、参加させていただいています。

―― 広くみると、こうした商慣行は日本独特のものですか?

若林 そうですね。日本では「契約」の概念が薄いと、以前から言われるところもあり、特に中小企業になるほどその傾向は顕著かもしれません。欧米諸国では「契約」が自分を守ってくれるもので、そこに書いてないことはやらなくていい、というお互いの了承で進んでいくのが一般的ですが、日本独特の文化を背景に、曖昧さというか、どこまでが契約なのかハッキリさせていない、仮にしていたとしても文章に残していない場合も従来は多く、後から何かあった時にも責任の所在が分からない、という状況になってしまいます。

―― 今般、そうした商慣行改善や物流効率化など業界全体の課題解決へ、さまざまな法改正が進みつつあります。業界への影響が見込まれるポイントは?

若林 業界にとって大きいと思われるのは、まずは料金面ですね。今年6月に成立した新しい改正貨物自動車運送事業法(トラック新法)では、国交相が「適正原価」を定めることができるとされ、適正原価が告示された場合、一般貨物自動車運送事業者は、それを下回る運賃・料金で運送を引き受けないようにしなければなりません。運用にあたって、これも今般の改正で導入された、一般貨物自動車運送事業者の5年ごとの許可更新制とリンクするとすれば、とても大きいことだと思います。

―― 「標準的運賃」と、どう変わってきますか。

若林 これまでは国土交通省が「標準的運賃」の告示を行って、それを参考としてトラック事業者は交渉をすると思うのですが、実際に価格交渉が何らかの形で成功したケースは、確か、多重下請検討会での説明では回答数の6割程度だと聞いています。もちろんトラック・物流Gメンの活動で、もっと手前で何等かの指導等があり得るとは思いますが、少なくとも「標準的運賃」はあくまで参考であり、法的な強制力が基本的にはありませんでした。他方、トラック新法施行後、許可の更新の際に法令順守について審査されるのであれば、この制度は効いてくるのではないかと思っています。

―― なるほど。他に注目されているポイントは。

若林 同じく多重下請けについても、元請事業者に対し、2次下請け以内に収める「努力義務」が課されることとなりましたが、そこが効いてくるかどうかという点ですね。

米国では実際に下請け次数の制限規制がありまして、検討会では、日本でも下請けを2次か3次までに制限しようか、強制力をある程度持って禁止すべきじゃないかという話はしていたのですが、その途中で新法が成立し、「努力義務」という、若干緩い形で記載されたので、実際にそれがうまくいくのかどうか、フォローアップが必要だと思っています。

―― 「努力義務」と「義務」、法律的にどのような違いがあるのでしょうか。

若林 「努力義務」は努力する義務があるというだけであって、基本的に法的な強制力はありません。ただ、実際に、事業者が努力を怠った場合にはトラック・物流Gメンが指導するという、その要因にはなるので、効果は全くないのと同じかというと、必ずしもそうではないとは思いますが。

改正物効法上の「努力義務」に関しては、取り組み状況に関する調査が行われた場合、点数の低い事業者に関しても、社名公表もあるようです。

―― 義務化となると法的な強制力を伴いますか?

若林 そうですね。一般的には、何らかの行政処分、場合によっては刑事罰の対象になるということかと思います。多重下請け構造が、これまでガッチリと慣習化していて、なかなか下の方から働きかけができないという状況だとすると、私としては、下請けは2次までに義務化して、それぞれの創意と工夫で仕事や契約を取っていくという形になれば望ましいと考えていたのですが、現状を考えるとなかなか難しいというご意見もあったのではないかと理解しています。今後、「努力義務」を課すことによって、本当に多重下請けの解消につながっていくのかどうか、注目していきたいところです。

―― 法改正の実効性を担保していくような仕組みも必要ですね。

若林 多重下請けの検討会でも意見がありましたが、法律とは別途、ニーズのマッチングの仕組みは必要だと思います。物流の場合、運ぶモノの特徴によって運び方も違うので難しい部分があるかもしれませんが、例えばタクシーアプリのようなマッチングシステムが一部でも今よりきちんと動き出せば、今まで下のレイヤーにいて、同じ相手からしか仕事をもらえていなかったので交渉もできないという状況が、少し崩れてくるかもしれません。

独占禁止法(以下、「独禁法」)には「優先的地位の濫用」という違反行為類型がありまして、違反を認定するためには、まず事業者が優越的地位にあることが必要であり、この優越性をどう認定するかという要素として、相手方事業者がそこからどれだけ仕事をもらっているか(取引依存度)が、重要な判断基準の1つとなります。依存度が下がればそれだけ交渉力も出てくるわけです。マッチングアプリ等での取引量が増えてくると従属性も低くなり、料金交渉等もよりしやすくなるという意味でも、別ルートの取引がテクノロジーの力でうまく機能するといいなと思っています。

ただ、マッチングサイト上での違法な取引をどうするか、ということについては、サイトは単なる仲介の場を提供しているだけなので個々の取引については責任を負いません、ということではなく、サイトにも何らかの責任を負わせることを考える必要があると思います。それをどういう形で法律に取り込んで義務を課せるか、というのも今後の課題だと思います。

■関連リンク

改正貨物自動車運送事業法(国土交通省)

下請法改正で取引対象が拡大

違反すると「勧告」、社名公表も

―― 下請法の改正により、荷主―運送事業者間の取引が対象となりましたが、どのような影響や対策が考えられますか。

若林 これまで下請法の違反行為については、物流事業者が請け負った仕事を下に回すところまでが対象でした。では、荷主と運送事業者間の取引における濫用行為は法律上何も手当されていなかったかというとそうではなく、以前から独禁法の「優越的地位の濫用」に該当する可能性がありました。この規定は、内容としては下請法と似ていますが、若干、下請法の方がフットワークが軽い法律なんですね。

―― フットワークが軽い、というと?

若林 独禁法で考えるなら、例えば「優先的地位の濫用」の場合、その事業者が本当に優越的地位にあるのか、その行為が本当に濫用にあたるのか、公正取引委員会が立証する必要があり、調査を行って証拠を集めるため、とても時間がかかります。違反が認められれば課徴金や排除措置命令という法的処分が下されますが、事業者側が不服の場合には訴訟ということにもなるので確定までにさらに時間がかかり、やはり実態としては、腰の重い法律だったんですね。

下請法の場合、一定の種類の取引に関し、資本金の差で、下請関係にあると定義し、禁止行為(代金支払遅延、減額、買いたたきの禁止等)を定めているため、個別に優越的地位にあるかどうかの検討をする必要がなく、禁止行為についても正当化事由があるかの検討を要する独禁法より範囲が広いんですね。その代わり違反した場合は「勧告」、つまり行政指導のような形でしか対応できないのですが、1つ下請法の意味があるのは「勧告」となると社名が公表されるんです。日本の場合、レピュテーション(評判)リスクとして、社名公表を企業はとても嫌がります。なので「勧告」といえど、かなり効果があるんですね。

運送事業者による他の運送事業者への委託が役務委託として下請法の対象となった際、荷主と運送事業者の取引は技術的な理由で下請法の対象にはならなかったのですが、実は、独禁法上の「特殊指定」※1、として、下請法類似の規定の対象になったんですね。

この「特殊指定」は、先ほどお話した独禁法の「優越的地位の濫用」と比べて、ずっとフットワークの軽い規定だったのですが、なかなか機能してこなかった。ですから、荷主企業も、「特殊指定」をあまり意識されたことはなかったのではないでしょうか。実際、「特殊指定」で排除措置命令は2004年の開始時点から1回も出たことがないんです。排除措置命令の手前に当たる「警告」も、改正議論が始まるまでは2件くらいしかなかったのですが、昨年11月、久しぶりにイトーキの事案※2が出ましたね。

※1特殊指定 独占禁止法に基づいて公正取引委員会が特定の事業分野で問題となる不公正な取引方法を具体的に指定し、規制する制度。

※2イトーキに対する警告について

公正取引委員会 令和6年11月28日発表

―― 荷主側はこれまでの取引を見直す必要がありそうですね。

若林 発荷主と元請事業者の取引が下請法の対象になることについては、もちろん様々な意見がありますが、ポジティブな見方として、荷主に対する強いメッセージにはなると思います。これまで業界として、荷主からトラック事業者への物流委託の話は「特殊指定」、トラック事業者から下請けへの物流委託の話は下請法といった、少し分かりにくかった部分がなくなり、改正下請法一本である程度すっきりするのではないかとも思います。

―― 改正下請法では、一方的な代金決定も禁止されます。

若林 今回の下請法改正で問題となったのは、インフレ局面で原価が上がるなかで「値上げに全く応じてくれない」というケースです。どの業界も同じだと思いますが、これを何とかしたいという背景もあったと思います。公正取引委員会ではこれまで一方的に価格を下げるという事案は、少なくとも「買いたたき」として対応してきましたが、やはり優越的地位のあるなかで、相手は粘り強い交渉がしにくいので問題ですよね。

また、値上げをした場合でも、一方的に価格を決定され、その値上げ後の価格がコストを全くカバーしないという場合も考えられます。そこで今回の下請法改正には、きちんと協議しましょう、という義務が入ったんですね。

―― 「禁止」となると、罰則はつきますか。

若林 「禁止」事項に違反すると下請法では「勧告」がなされ、社名等が公表されます。下請法には取引内容明示義務というのもありまして、これは物流の方で最近施行された書面交付義務(改正貨物自動車運送事業法)と似ていますが、こちらは、違反の場合の刑事罰も法律上は用意されています。

さらに今回の下請法改正により対象事業者が拡大します。これまで下請法の適用対象となるかどうかの基準は資本金額だったのですが、新たに従業員数が追加されました。(物流の委託の場合、常時使用する従業員数委託側300人超/受託側300人未満の事業者の取引が対象)。今後、資本金額を見て取引相手との委託取引が下請法の対象とならないと思っていたら、実は対象に入っていた、というケースも出てくるかもしれませんね。従業員数は変動しますので、取引の際には確認が必要となるかと思います。

―― 今後は取引内容について書面契約が重要になってきますね。書面を交わすことで委託側・受託側双方が自社を守ることにもなります。

若林 本当にそうですね。下請法に加え、最近、フリーランス法もできたので、運送業界の一人トラック事業主に委託する時も、書面やメール等で取引条件を明示する必要があります。フリーランス法は、基本的に、フリーランスに委託する全ての事業者が対象となり、下請法と同様の禁止事項がかかってくるので、委託する側は「自社は大企業じゃないから大丈夫」、ではないんですね。

―― 電話で、口頭だけで委託するという行為は違反ですね。

若林 そうですね。下請法でもフリーランス法でも違反となります。違反があった場合、フリーランスにもホットラインが設けられていて、窓口に通報することもできます。下請法は、法改正により取適法(中小受託取引適正化法)という名称に変わって、10月1日にガイドラインが公表され、来年1月には施行されます。

■関連リンク

中小受託取引適正化法(取適法)関係(公正取引委員会)

法改正は誰のためでもない、社会全体のため

チャンスに変えて安全でサステナブルな物流へ

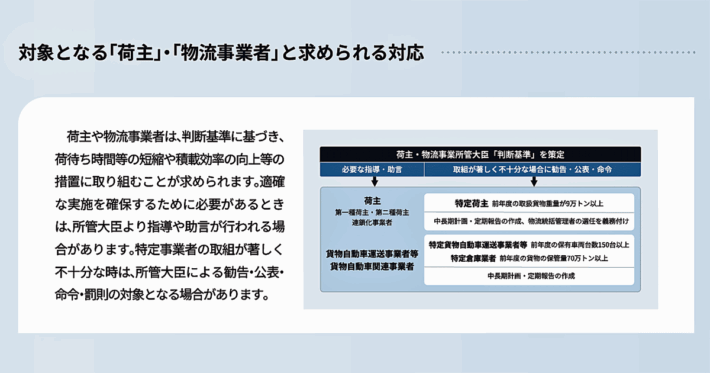

<対象となる荷主・物流事業者と求められる対応 出典:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト>

―― 改正物流効率化法で、荷主側に規制的措置が盛り込まれました。物流統括管理者(CLO)設置義務についてはどうお考えですか。

若林 特定荷主は約3000社と言われていますが、CLO設置義務は、法務部があるなど、きちんと法律の手当てができる大きな会社以外の荷主、つまり中規模荷主にもかかってくると思うので、業界全体での、CLOの教育体制の整備は今後、必要だと思いますね。

―― こうした義務のほか、企業側が気を付けることは。

若林 荷主だけでなく、貨物自動車運送事業者や倉庫事業者、コンビニ本部なども含む特定事業者については、物流効率化のための「努力義務」の実施状況に関し、毎年度定期報告等が義務づけられます。

また、中長期計画の作成も義務づけられており、これらに違反した場合は、刑事罰が置かれています。中長期計画の記載の取り組みが不十分な場合は、「勧告」がなされ、それに正当な理由なく従わない場合には「命令」が行われることとなります。さらに「命令」違反の場合には刑事罰が用意されています。

つまり、取り組み自体は「努力義務」ではあるけれど、特定事業者についてはそれを怠らないように別途制度が設けられ、段階を踏んでではありますが最終的には制裁が課されるなど、単なる「努力義務」として甘く見ることができない制度になっています。

―― 法改正を分岐点に物流を効率化していくため今後、業界全体で取り組むことは。

若林 これまでのさまざまな問題は、例えば業界の効率化、あるいはテクノロジーの進化によって解決できるだろうと思えるものもあれば、合理的ではない取引慣行が入り混じって生じているものもあります。この機に、これをピンチではなくチャンスに変えられれば、日本の社会にとっても有益だと思います。

もう1つはやはり安全性ですね。運転手にきちんと給与が支払われ、労働条件が守られ、安全性が確保された上で、社会のインフラとしても回るよう確保していく必要があると思います。

今後、人口減少で地方がどんどん孤立する可能性がある時代になり、物流は産業にとってだけではなく、消費者一人ひとりの生活にとってこれまで以上に重要になってくると思います。各法改正が、物流業界がサステナブルなものに変わっていく、きっかけになるといいなと思っています。

―― 最後に法律を研究されるなかで、指針としていることがあれば伺いたいです。

若林 特に最近思うのは、法律についてどうしてもテクニカルなところに目がいってしまい、焦点を絞った狭い議論をしがちですが、やはり何のためにやっているのか、何のための、誰のための法律なのか、ということを常に立ち返って考えなければいけないということです。

―― 改めて、一連の法改正の目指すところは。

若林 この法改正は、敢えて一言で言うと、日本社会全体のため、と言えるかと思います。下請け業者のためだけでもなく、賃金を上げることだけでもなく、運賃を上げることだけが目的でもなく、やはり労働者も含めた、物流全体、消費者も含めた社会全体のための改正であるべきだと思います。最終的にコストを負担する消費者のことも考えながら議論し、一方で消費者側の意識も変わっていく必要があると思っています。

■関連リンク

物流効率化法ポータルサイト(国土交通省)

取材・執筆 吉坂照美

若林亜理砂(わかばやし ありさ)

駒澤大学 法科大学院教授

上智大学法学部国際関係法学科卒業、ペンシルベニア大学ロースクール修了(LL.M)、上智大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。立教大学法学部助手、静岡大学人文学部法学科助教授を経て現職。平成7年4月より、公正取引委員会競争政策研究センター主任研究官。

専門は競争法・経済法。近年は、事業規制と競争の問題や、優越的地位の濫用を中心に研究を行っている。

物流最前線/花王のSCM改革「ロジに経営の視点を」森信介 執行役員インタビュー