ロジスティクス・交通(運輸)分野におけるアジア太平洋地域で最も権威ある国際会議の一つ「第15回 国際ロジスティクス・交通会議(ICLT)2025」が11月26日から3日間、東京大学 本郷キャンパス内で開催されている。

2009年にICLTを設立したタイのタマサート大学、チェンマイ大学をはじめ、韓国の中央大学校北東アジア物流流通研究所、東京大学の共催により、日本では2013年の京都、18年の沖縄に続く3回目の開催となる。

会議には世界10か国以上から研究者や政府関係者、企業実務家など約60名が参加。地政学リスクや貿易摩擦、パンデミックなどにより影響が懸念される「サプライチェーンのデカップリング(分断・再構築)」をテーマに、基調講演や最新研究の論分発表などが行われ、アジアおよび世界のロジスティクス戦略について議論を深める。

開会にあたり、実行委員長を務めた流通科学大学の森 隆行 名誉教授があいさつ。「今回のテーマは我々の業界が直面している重要な課題と変革をまさに要約している。この3日間、30以上のプレゼンテーションを通じ積極的な意見交換や新たなコラボレーションを期待したい。ICLTの本当の価値は論文発表だけでなく、会議室の外での対話と関係構築にある」と開催の意義を述べた。

続いて経済産業省 商務・サービスグループの平林孝之 消費・流通政策課長、物流企画室長が登壇。「フィジカルインターネット:日本の物流の未来を形作る」と題し基調講演を行った。平林課長は日本の物流課題や2024年問題をふまえ、次世代のロジスティクスシステムとしてフィジカルインターネットに取り組んでいること、また2040年実装へ向け策定したロードマップや、目指す姿などについて説明した。

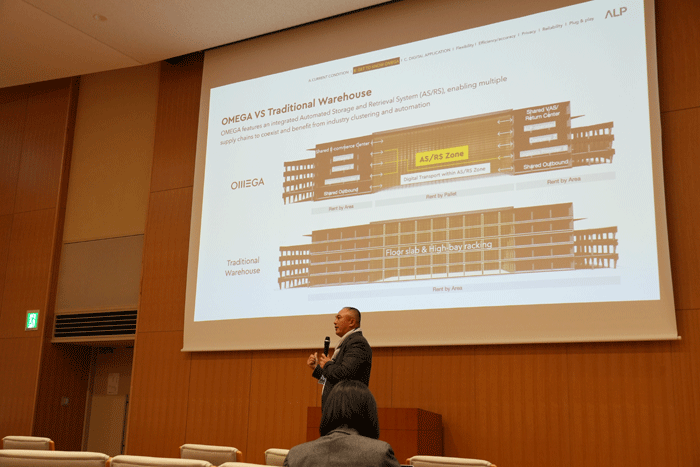

また、台湾の物流デベロッパーAlly Logistics Property (ALS)の共同創業者兼CEO、Charlie Chang氏が「Smart Logistics Infrastructure」と題し、自社で展開する先進的な物流ソリューションやサービスを紹介。ALSは大規模自動化倉庫モデル「OMEGA」を台湾やマレーシア、タイ等で開発、アジア圏でネットワークを拡げている。ことし8月には日本法人を設立し、東京など首都圏での物件開発についても計画中だという。

日本でのフィジカルインターネット実装を目指す、フィジカルインターネットセンター理事長を務める森 名誉教授は「デジタルとインフラを併せて提供し事業を拡大しているALSのケースは、フィジカルインターネットのウェアハウスモデルとして注目している。倉庫賃貸もシェアと専用を組み合わせて提供するなど、日本での展開は倉庫業界にとって起爆剤となり活性化につながるのでは」と話す。

また、ICLTの議長を務めるDr. Poti Chaopaisarnは、日本でのフィジカルインターネットの取り組みについて「研究に携わっている人やコミュニティなど基盤がある。フィジカルインターネットの重要性にいち早く気づいた国でもある」と評価。その要因として、需要の大きさや政府のロードマップ策定による推進を挙げ、「フィジカルインターネット普及による新たな価値は多くある。企業の視点からみると一番わかりやすいのが、コスト・人員削減と、物流倉庫が効率化し全体の管理がしやすくなること。今回の学会を通じて他国の研究者にその重要性が広まり、どのように現行の物流網に導入できるのかを考えていきたい」と、抱負を語った。

<左から、Dr. Poti Chaopaisarnと森 名誉教授>

会議では、このほか査読を通過した約30本の最新研究論の発表や、27日にはSustainable Shared Transpor(SST)の高野茂幸 社長、東京海上スマートモビリティの上野勇羽 ロジスティクスソリューション部長が登壇し、デジタル化による企業の垣根を超えた共同輸送の取り組み等を紹介する。

さらに28日にはヤマト運輸の羽田クロノゲートを訪問予定で、産学官の視点から最新ロジスティクスと・交通分野の知見や動向を共有できる貴重な機会となっている。