日本マクドナルドは11月30日、迫る2024年問題を受け、自社で取組みを進めている物流改善への取組みについて、「持続可能なサプライチェーン・ロジスティクス勉強会」と題しセミナーを開催した。

ロジスティクスに関するセミナーは初めての開催となり、日本マクドナルドの調達物流や店舗配送における最適化事例や、ドライバーの労働環境をはじめとする様々な取り組みについて紹介。専門家による2024年問題解説も行われた。

<サプライチェーン本部執行役員 ボッケル・ウォーリー本部長>

開会にあたり、サプライチェーン本部執行役員 ボッケル・ウォーリー本部長が登壇。「鳥インフルエンザや気候変動による野菜の価格向上、国際情勢による物流への影響、高齢化などサプライチェーンには様々な課題がある。顧客に安全・安心な食材を届けるため、『Never Break=絶対に途切れないサプライチェーン』を掲げ、サプライヤー、フランチャイザー、マクドナルドの3つが連携し、川上から川下までトータルに取り組んでいきたい」と挨拶した。

続いて、サプライチェーン本部 児島健治 上席部長が、物流問題への対策事例を紹介した。日本最大級の外食チェーンである同社は、約10年前から物流会社のHAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパンと連携し、DXを活用した課題解決に取り組んでいる。

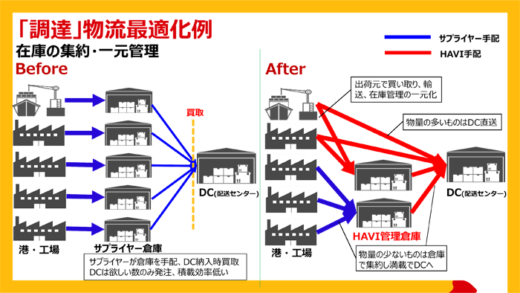

児島上席部長は、「安全・安心な食材を全国約3000店舗に届けるためには全体最適化が大切」とし、毎日の素材の需要予想をHAVI社が行い一気通貫で情報共有できる物流システムを構築。250の生産工場から14の配送センターへ運ぶ「調達」物流を確保するため、在庫の集約化・一元管理に取り組んでいる。

「調達」物流について従前は、サプライヤーが倉庫を手配しDC納入時に買取りしていた。DCは欲しい数のみ発注し、トラックの積載効率も低かったが、これをHAVI社が出荷元で買取り、輸送、在庫管理までを一元化した。物量の多いものはDCへ直送し、物量の少ないものについては倉庫で集約し、満載でDCへ届けることで輸送効率を向上した。

また、パレット輸送を推進し、ドライバーが手荷役でおろしていた荷物をDC側でフォークリフトで下ろすこととし、荷待ち・荷下ろし時間の短縮や、ドライバーの負荷軽減にもつなげている。

「店舗配送」物流では、輸配送効率やドライバーの拘束時間、配送ルートなどを見直し、拠点の移設・新設を進めている。中継センターについても整備を進め、2022年には岡山TC、2024年には南九州TCを開設予定だ。

配送頻度や時間、受け渡し方法についても各店舗の売上や設備、DC側の配送効率の両方を考慮して見直した。その結果、2023年10月末時点で、週3~4回の配送で稼働できる店舗が約半分あることが分かったという。納品条件についても標準化を進め、店舗倉庫のキャパシティを拡充するなど、オペレーションとSCMが一体となった改革を進めていく考えだ。

児島上席部長は、「HAVI社と連携により、サプライチェーン全体の最適化をデータ分析に基づいて一気通貫で行うことができた。今後、さらに精度を上げていくことでサプライチェーン全体を効率化していきたい」と語った。

セミナーでは、青山学院大学経営学部の竹田賢教授による「物流の2024年問題と持続可能なサプライチェーンについて」解説も行われた。竹田教授は政策パッケージについて、「物流の問題は広い視点から解決しようというのが特徴。荷主の優越的な立場を解消し共存共栄していくことが大切」とし、物流の効率化について「テクノロジーの活用や新しい運び方をどう作っていくかが問題。ボトルネックを解消し、全体最適の視点で持続可能なサプライチェーンを構築していくべき。物流を構成する機能をシステムとして捉え、オペレ-ションの標準化やデータ連携、モーダルシフトにも取り組む必要がある。物流ネットワークをいかに再編していくかが肝要だ」とした。

また、今後のサプライチェーンリスクに対し「サプライチェーンは1つでも止まれば寸断される。天災や需要変動など様々なリスクが同時多発的に起こるなか、ダイナミックサプライチェーンを実現していくことが必須。物流イノベーションをトリガーとしてとらえ、連携協調を検討し、持続可能なSC構築に社会全体として取組んでいくべき」と述べた。