流通経済研究所は7月8日、農産物と日用雑貨の業界横断型協働物流の実証実験結果を発表した。

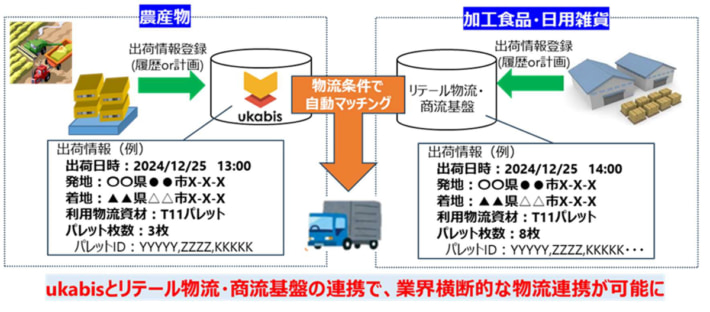

<「農産物と加工食品・日用品等の共同物流の実現」に向けたシステム連携のイメージ図>

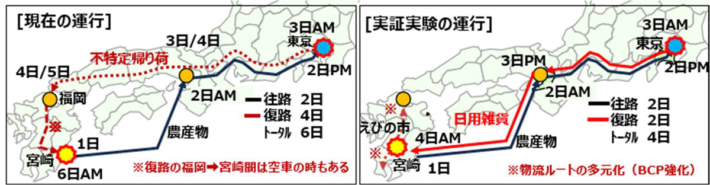

実証実験では、宮崎―東京間の往復路で、業界が異なる農産物と日用品を運搬し物流情報を連携、その過程でフェリーを活用したモーダルシフトと戻り便を活用した。災害時のBCP強化と、CO2削減による環境対応、負担軽減からくる労働環境改善を主な目的とする。

具体的には、現在東京から九州への物流ルートで福岡県を経由している状況に対し、災害時のリスク軽減を目的に代替ルートの有効性を検証した。

実験は2025年2月2日から8日にかけて行われ、農産物を積んだ往路で宮崎港、神戸港、東京を通り、日用雑貨を積んだ復路で東京、大阪、神戸港、宮崎港、えびの市、福岡・鹿児島を通るルートで輸送を実施。宮崎港―神戸港間はフェリーを活用した。

農産物の出荷情報と加工食品・日用雑貨の物流情報を連携させることにより共同物流の可能性を拡大。農産物の戻り便の空車が課題であったが、戻り便(復路)に日用雑貨を積載することで「復路」の活用が可能になっている。

<通常輸送と実証実験の比較、改善効果>

| 通常輸送 | 実証実験 | 改善効果 (可能性) |

|

| 実車率 運行計画 |

帰り荷の確保が不安定で 空車での運行も発生 |

往復荷の確定 積込地の固定 |

積載率・実車率改善、 ドライバーの運行スケジュールが安定 |

| CO₂排出量 | 4.22t | 2.93t | 約31%削減 |

| ドライバー拘束日数 | 5、6日程度 | 4日 | 約1日(22%)~2日(33%)削減 |

| 荷役時間 | 3時間(バラ積み輸送) | 0.5時間(パレット輸送) | 約2.5 時間削減(83%)削減 |

| 九州地方への配送に 関する災害対応力 |

単一ルート(陸路による 福岡経由)→九州各地へ |

宮崎港・えびの市経由 →九州各地へ |

ルート多元化と代替確保 |

これまで宮崎までの帰り荷確保が不安定だった戻り便に対し、安定した量の日用雑貨品を、往路の納品先と近い場所で積載し、実車率の向上と安定した運行スケジュールを設定できると明らかになった。

往復でフェリー輸送を活用することで、総運行のCO2排出量を約31%削減できるだけでなく、ドライバーの拘束日数も約22%から33%の範囲で短縮できる可能性が示された。

今後の課題として、現在バラ積みの青果物をパレット輸送に切り替えた場合、積載率の低下による輸送効率やコスト面への課題が残る。

物流の最適化を進めるためには、長距離幹線輸送(ダブル連結トラックなどによる1回あたりの輸送効率の向上)と、配送の切り離し(ラストワンマイル配送による柔軟な配送サービスの実現)といった手法を効果的に導入することが求められる。

こうした取り組みを円滑に進めるには、幹線輸送と地域配送との接点において、どの地点で・どのタイミングで・どのようなモードで荷物を切り替えるかを把握・調整する必要があり、そのためには行政と企業、さらには異業種間でのスムーズな情報共有と連携が不可欠だとしている。

流通経済研究所/内閣府プロジェクト、共同輸配送マッチング支援開始