2024年問題に対応すべく国土交通省が2023年7月に創設した「トラックGメン」。今年も11月~12月を集中監視月間とし、活動を強化する。物流・自動車局貨物流通事業課によると、情報源のひとつである「悪質な荷主等に関する通報窓口」(目安箱)への投稿は増加傾向にあり、特に今年4月以降「荷主・トラック事業者双方で非常に関心が高い印象」だという。一方でトラックGメンの体制強化など課題も見えてきた。物流2法の改正を踏まえ、ますます大きな使命を担うトラックGメンたちは今後どう活動を展開していくのか、また荷主やトラック事業者が取り組むべきことについて、同課の三輪田優子課長・同課トラック事業適正化対策室 溝江敬介課長補佐に聞いた。取材:7月30日 於:国土交通省

そもそも、トラックGメンとは何者なのか。「Gメン」は元来、ガバメントマン(政府の役人)という意味を持つ。三輪田課長によると、荷主への働きかけ等の制度自体は2018年の貨物自動車運送事業法改正により創設されており、荷主対策の実効性を確実なものとするためにトラックGメンを創設したのが2023年7月21日。全国162名のトラックGメンが、本省と地方運輸局、地方運輸支局等にそれぞれに配置された。つまりトラックGメンとは法律に基づいて荷主等に是正指導を行う国家公務員だ。

主な任務は「トラック事業者が貨物自動車運送事業法など法令の違反になるような違反原因行為をしている疑いのある荷主等を監視し、必要に応じて働きかけや要請などを行うことで、取引環境の適正化などを図っていくこと」。活動にあたっては厚生労働省、公正取引委員会、中小企業庁や荷主を所管する経済産業省及び農林水産省とも連携し、対応している。

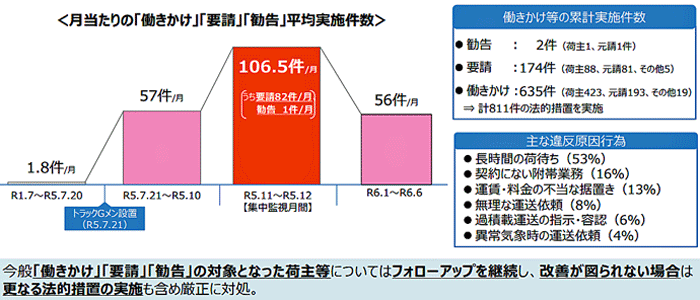

昨年7月から1年間の活動実績としては、550件の「働きかけ」と170件の「要請」、2件の「勧告」(2024年6月末現在)を実施。累計でみると「働きかけ」635件「要請」174件、「勧告」2件となり、この1年でかなり「本腰をいれている」。このほかトラックGメンの活動を周知するための広報活動や説明会、トラック事業者に聞き取りを行う「プッシュ型(積極的)情報収集」などに基づいて、違反原因行為の疑いのある荷主等の営業所、荷捌き場周辺などへのパトロールも行っているという。

最多は「長時間の荷待ち」

具体的な情報提供が肝

―― 発足から1年、最も多かった違反原因行為は。

溝江 違反原因行為のうち「長時間の荷待ち」が半数以上を占めています(53%)。これに「契約にない附帯業務」(16%)、「運賃・料金の不当な据置き」(13%)と続きます。特に、「要請」の対象となった荷主、元請事業者に対しては、改善計画の報告を求めて、フォローアップするとともに、改善が図られない場合には更なる法的措置を含めて厳正に対処する、という方針で臨んでいます。

「要請」を受けた荷主の中には、問題意識を持って改善に取り組んでいるところもある一方で、荷主側がそもそもトラック運転者の労働時間のルールを正しく理解できていないということも見受けられるため、国土交通省内の関係部署や厚生労働省とも連携しながら周知を図っているところです。

―― 情報収集はどのように行っているのですか。

溝江 国土交通省ホームページに掲載されている「悪質な荷主等に関する通報窓口」(目安箱)に投稿された情報のほかに、各運輸局や運輸支局に設置されているトラック荷主特別対策室「トラックGメン」への情報提供や相談などです。このほか、こちらからトラック事業者に直接聞き取りを行う「プッシュ型情報収集」などを行っています。

―― 情報提供をする場合、投稿者の情報も必須ですか。

三輪田 むしろ分からないと意味がない、とまでは言い切れませんが、抽象的なお話だけでは我々はその先に動けないんですね。ですから本当に具体的な情報をいただきたいですね。

―― 荷待ちであれば、どこで何時間待ったのか、分かる情報ということですね。

溝江 そうですね。基本的に投稿者の情報は任意ではありますが、情報の真偽を確かめるためにも、場合によっては我々の方から話を聞くということもできるかと思います。まず情報がないことには動きようがないので、提供者には「どこまでなら大丈夫」「これは名前を出さないでほしい」ということも確認するようにしています。

―― 荷主等を訪問する際は、抜き打ちですか。

三輪田 周知活動の場合は抜き打ちで行くこともありますが、「働きかけ」や「要請」の場合は、やはり何かしら根拠があって行くので、アポイントを取って行きます。我々国土交通省と普段お付き合いがない業界だとピンとこないこともあるので、場合によっては、例えば食料品なら農林水産省の関係部局と一緒に行くこともあります。

溝江 改善計画の提出後、実際に改善されているか、特に荷待ちの場合はトラックが並んでいないか見に行ったりもします。そこは抜き打ちもありますが、実情に合わせて行っているところです。

―― 目安箱にはどれくらいの情報が寄せられているのですか。

溝江 最近、1日2桁は来るようになりました。トラックGメンの浸透に合わせて増えている印象です。特に土日には集中してくるケースもあります。すべてに対応するのは難しいのですが、いただいた情報は各運輸局に共有しています。

―― 情報の判断基準は本省にあるのですか。

三輪田 これまでは本省で情報を一元管理していたのですが、今般見直しを行い、各運輸局等で判断できる体制になりました。1年目で相場観が確立し、各運輸局にもノウハウが蓄積されてきたので、情報をデータベース化して共有しながら動ける体制を強化しています。

―― トラックGメンに対する荷主やトラック事業者の反応は。

溝江 制度ができた当初は「(トラックGメンとは)何ですか?」という反応が多かったのですが、浸透していくにつれて変わってきていますね。我々としては、まずはトラック事業者から「こういうことがあって困っている」という情報を何とか吸い上げて対応しようということなのですが、そもそも貨物自動車運送事業法はトラック事業者を規制する法律なので「自分たちが取り締まられるんじゃないか」と誤解されていることもあります。あくまでトラック事業者を守る立場として荷主に対して「こういったことをやめてください」というのが目的なので、まずは安心していただきたいですね。

三輪田 最近、荷主側からも「トラックGメン、すごく効いていますよ」とよく言われています。ただトラック事業者には「(書き込みが知られると)仕事がもらえなくなるんじゃないか」という危惧もおありのようで、そこが当面の壁だと思っています。我々も守秘義務を守り、「誰が言ったのか」犯人捜しにならないよう、荷主側にも伝えていけるような研修やノウハウを徹底させていく必要はあると思っています。

―― そのためにも情報精査が大切ですね。

三輪田 荷主側も企業規模が大きくなるほど、本社の方で改善を指示したとしても、その指示が抽象的で末端まで届かず是正されないケースもあります。そのため、今回の法改正により設置が義務付けられるCLO(物流統括責任者)にも「コンプライアンス的に問題です」「責任者として、末端まで指示を届かせてください」という趣旨をきちんとご理解いただく取組みを、トラックGメンの活動と両輪でやっていく必要があると思っております。

違反原因行為が疑われる場合、まず「働きかけ」を行う。それでも違反原因行為が疑われる場合は国土交通大臣名で「要請」を発出する。情報が複数寄せられたりするなど違反原因行為の蓋然性が高い場合は、即「要請」となることもある。「要請」は文書で行うが、必要に応じて、荷主等(本社)に連絡し、ヒアリング(事実確認)を実施する場合もある。その後、改善計画を策定しフォローアップを行うが、なお改善がみられなかったり、いったん改善したものの再び違反原因行為をしている疑いが高い場合は「勧告」を行って、社名が公表される。7月25日に開かれた関係閣僚会議で岸田総理は、先頃成立した改正物流2法の施行と併せ、今年も11月~12月を集中監視月間とし、トラックGメンによる監視体制の強化を行うことを明らかにしている。2年目を迎えたトラックGメンは、今後どんな活動を展開していくのか。

適正化実施機関に調査員を配置

情報共有で監視体制強化

<左から三輪田課長、溝江課長補佐>

―― 昨年11月~12月の集中監視月間では「勧告」が2件(ヤマト運輸、王子マテリア)ありました。社名公表にはインパクトがありますが、その上の措置はあるのですか。

三輪田 「勧告」の上はありませんが、悪質度が高い場合、独禁法などにつながっていくケースも、少ないながらあり得ます。

―― 改善されれば「勧告」は消えるのですか。

溝江 改善計画に基づいて改善したとなればそこで一区切り、ということになろうかと思いますが、「勧告」自体が消えるというわけではないです。

三輪田 もともと「要請」の段階から、いったん収まっていたけれども、次のステップにいっているわけですから、我々も油断はできないと思っています。企業名の公表にあたっては慎重に対処していますが、何度も繰り返す場合、他の関係省庁とも相談して対応にあたります。

溝江 「要請」では社名は出ませんが、「勧告」イコール公表ということになります。社名が出ること自体、マイナスだと考える荷主が多いので、「要請」の段階で真摯に改善に取り組む荷主も、なかにはおられます。

三輪田 そこが狙いでもありますし、トラックGメンのような仕組みがなくなるのが一番理想形ですが、こういうことをやっていかないとなかなか響かない、根強い商慣行がずっとあるということでしょうね。

―― トラックGメンは当面、継続ということでしょうか。

溝江 そうですね、貨物自動車運送事業法に基づく荷主への働きかけ等の制度は、最初は2023年度までの時限があったのですが、昨年の法改正で「当面の間」ということになりました。時限がないので法律が変わらない限りは実施していくことになります。

三輪田 真に対等な関係で取引ができるようになるまで、ということですね。

―― 活動を通じてみえてきた業界課題は。

溝江 いろいろと顕在化していると感じます。例えば改善が当該荷主だけではできないケース、例えば長時間の荷待ちが取引先のオーダー待ちを理由に生じている場合、また、物を持っていったはいいけど、卸すまでに待機をかけられてしまう場合、さらには、物を卸した後、検品など契約にない附帯作業が生じているという場合もあります。また、配送施設側の人員不足で積み込みや積み卸し作業に支障をきたしている場合もあります。物流全体の問題として捉え、自社の改善を図りつつ、関係部局とも連携してこれらの問題の解決に取り組むべきと考えています。

―― トラックGメンの今後の体制については。

溝江 今般の法改正により全国のトラックGメンに加え、地方貨物自動車運送適正化実施機関(都道府県トラック協会)に調査員を新たに設置し、情報収集体制を強化していくことになります。

三輪田 適正化実施機関はトラック業界の中で適切に自浄作用を働かせよう、との趣旨で設立された仕組みですが、この仕組みの一環として各地域の適正化実施機関において「調査員」という形で証書を持っていただき、然るべき立場で情報収集をしていただく。やはり「勧告」等の指導となると、国のトラックGメンが入っていくのが筋となりますが、効果的に連携が図れればと思っています。

―― 各地域と情報共有をしながら一枚岩で取り組むと。

三輪田 そうです。荷物を運び始める場所と到着地によって、運輸局のエリアもまたがる場合がありますが、縦割りになると効果的な指導もできませんので、全国共通のデータベースを作ることを考えています。

―― データベースは関係省庁とも連携していくのですか。

三輪田 将来的にはあるかと思います。関係省庁に今あるツールをいかに効果的に使っていけるか。我々だけでできないところも、もう少し鋭い刀を持っている省庁等とうまく連携していけたらと思っています。

―― 荷主側で何か対策できるようなことがあればお願いいたします。

溝江 トラック事業者がきちんと運べるようにするにはどうすれば良いかを常に考えていただきたい、というのはあります。ただ、荷主にしても取引先があることなので厳しいとは思いますが、いかにして物流全体が、お互い問題なくやれるかと考えていく必要があるのかなと思います。

三輪田 各荷主企業も、ご自身の会社のコンプライアンスは守ろうという意識は根付いていると思いますが、自社だけでなく、自社から委託・契約している相手のコンプライアンスもちゃんと考えましょう、というところはお願いしたいと思います。

―― 今年の集中監視月間については。

溝江 11月と12月に実施する予定です。本当はトラックGメンが来ないのが一番良いのですが、ただ、来ないから大丈夫、と考えられてしまうのも困ります。むしろそういったところを今後、さらに深度化していくことになるかと思います。

三輪田 情報がどこからくるかは、「壁に耳あり障子に目あり」だと思っていただいて。

―― 荷主側もきちんと情報開示できる対策が大切ですね。

三輪田 そうですね、現場で何が起きているか、ちゃんと興味を持って知ってください、ということですね。

三輪田・溝江 トラック事業者は、トラックGメンを過度に恐れ過ぎないで、できるだけ具体的な情報をお寄せください。

取材・執筆 近藤 照美

●トラックGメン相談窓口

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001755125.pdf

●目安箱

https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html

■プロフィール

三輪田優子

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長

平成9年(1997年)、運輸省(現国土交通省)入省

令和6年(2024年)6月より現職。

溝江敬介

同貨物流通事業課トラック事業適正化対策室課長補佐

平成4年(1992年)、運輸省(現国土交通省)入省。

令和5年(2023年)7月より現職。

国交省/特定港湾施設整備事業基本計画を閣議決定、整備事業費796億円