Z世代の活かし方・育て方(10)

■メンバーを通して事をなす

物流ロジスティクス職場で、 若手やパートさんたちの行動が生産的でかつイキイキと働き、成果を上げてくれる職場づくり(チームビルディング)には、私たちリーダーや管理監督職の意識・行動が変わり、「メンバーを通して事をなす」ための仕組みをつくる必要があります。

そのためには、メンバーを「管理する」のではなく、「影響を与える」ことで彼らの考働を望ましい方向に導いていく必要があります。経営行動でまず初期段階として大切なことを前号までに申し上げてきました。

職場で良い人間(信頼)関係を築くためのポイントは、行動科学で3つあるといわれていますが、 皆さんは実践できていますか?

(1)コミュニケーションを図る

(2)相手の立場で考える

(3)相手への思いやりを示す

以上3点は前号(第8回・第9回)で述べた「挨拶は心のコミュニケーション」と同義であり、その第一歩は「こちら側からの積極的な挨拶・声掛け」です。しかし企業支援で物流現場のリーダーや管理監督職を訪問すると強く感じるのですが、意識すれば誰でもできる簡単なことをやっていない、もったいないなあと感じるケースが多いのです。

仕事はできるが、気難しそう、近づきがたい、相談しにくい人は損ですね。ちょっとした工夫・コツで、ラポールの形成に留意している人はメンバーに慕われ、組織をまとめるのも上手く、さらに取引先とも良き顧客関係(CRM)が築かれ、ビジネスの成果も実現できているように感じます。

第1ステップ「良好なラポール形成→相互信頼の形成」ができてくると、さあ、ここからが真の本番! 次は第2ステップ。メンバーを通して成果を出し続けるための活動、即ち「組織的な改善活動の仕組みづくり」に進みます。

前号で申し上げたように、メンバーには指示命令( Do・Don’t型)を控え目にし、自分で考え、自主的な創意工夫の意欲を喚起する(Well done型)運営システムを導入(第8回)していく必要があります。メンバーが受身で50%の力で仕事をするのか、前向き100%の力で取り組むのか、では組織の成果は大きく変わってきます。

■職場が活性化すると荷主が喜ぶ!

物流業界は典型的な労働集約型産業であり、全員の協力がないと、荷主が喜んでくれる水準での高品質で効率的な物流サービス(QCDS)は提供できない、複雑系の産業分野です。

全員の参加協力を仰ぎ、 常に考える習慣を育み、組織を活性化する方策の代表的なものとして「改善提案制度」がありますので、今回はその具体的内容を紹介します。

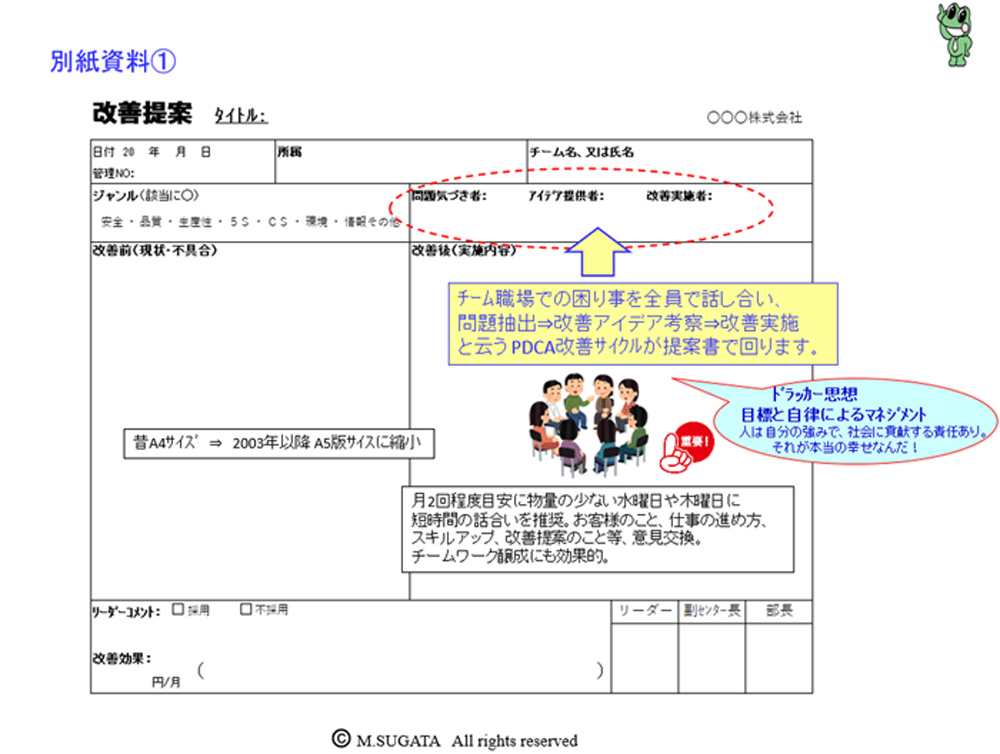

前号(第9回)では「改善提案制度の掲示写真事例」を紹介しました。実際の運用フォームは別紙資料の通りです。

このフォームは、私が物流部門に異動してから、昔はA4版、2003年以降はA5版に縮小簡素化し、現在も支援先に推奨しているものです。物流現場の皆さんは忙しいし文章を書き慣れていないので、A4版を前にすると頭が固まり手も動かないという声を聞き、簡単なフォーマットで半分のサイズにしました。

22年前、岐阜県にある未来工業を見学した際、改善提案のすごさを学んだ経験があります。「常に考える」方針のもと、毎年膨大な改善提案書(A5版、毎月1件/人目標)が提出されて、不採用でも1件500円の報奨金が出ます。電材製品分野でユニークな商品を開発、QCDS競争力も高く、高収益な企業のあり様を見ました。

トヨタは年間72~90万件以上(大部分が実施済提案)の改善提案で有名ですし、物流に関わりの深いバーコードラベルのサトーも、1976年以降、累計800万件以上、日々の業務改善に活かす「三行提報」という改善提案制度が活発な会社です。

これらの企業は、いずれも世界レベルの商品を開発し、高収益で、大躍進中です。世界に冠たる日本の製造業に競争力があるのも、この全員経営による、考える・工夫する行動習慣の賜物と考えます。

さて、新人・パート・固定派遣も含め、 全員参加で毎月1人1件を改善提案してほしい(例えば、チームに8人所属すれば、毎月8件が目標)と推奨要請し、私の現役時代+定年後独立コンサル支援の会社では、月平均1人0.8件以上の改善提案が提出されるようになり、職場の雰囲気が様変わりしてきました。

積極的に「仕事しながら考える・工夫する習慣」が芽生え、私が職場巡回するたび声が掛かって、「こう改善したいが、どう思いますか?」と相談を受ける場面が多くなりました。

すると、職場全体が活性化し、顧客クレーム(誤出荷防止)や生産性向上に目覚ましい成果が表れ、結果的に荷主に喜ばれるようになってきます。

定例会や棚卸立会、改善提案発表会に荷主が来訪された時には、改善事例を提案実施作業者が自らイキイキと熱心に説明。荷主からは「なるほど、このような改善活動をしたから、品質や納期・サービス等、こんなに良くなったんだ!」と喜ばれ、次から次へと、新規の物流サービス業務も受託。荷主の商品部全員がセンター見学に来られたケースも数多くありました。

■改善提案活動の進め方

前述の別紙資料の右上をご覧ください。提案者欄が、「問題気づき者→アイデア提供者→改善実施者」となっていますね。これにより、チーム職場での困り事を皆で話し合い、意見交換で問題抽出→改善アイデア考察→皆で改善実施、というPDCA改善サイクルが提案書制度で回ります。

これらのチームでの話し合いは、物量が落ち着く水曜や木曜等に、目安2週間に1回程度、開催を要請しました。チームで協力する機運も生まれ、実施した新改善方式(標準化ルール)を皆が順守する職場風土効果も出てきました。

もちろん、チーム提案でも個人提案でもOK。個人提案では毎月10件程度、最高28件/月(自宅で記述、5S改善が多かった)出してくれた最多提案メンバーもいました。彼の場合、職場巡回する私を見つけると、必ず声を掛けてくれて、実施済であることはもちろん、次は何を考えていると説明してくれました。

そんな彼に私は、改善活動と提案書提出を労い、感謝の意を伝え、次はこのような改善を実施してもらえたらなお素晴らしいと「次ステップチャレンジ課題」も要請し、その後出てきた提案書を朝昼礼等で紹介、社内掲示板にも貼り、個人顕彰(図書券)するよう努めてきました。

そうしたら、楽しい 、やる気になると好評で、退職者も減りました。他社で働いている友人のパートさんに声を掛け入社を勧誘してくれる事例も数多くありました。

素晴らしい双方向コミュニケーション活動と思われませんか?前述の「3つの行動科学」が見事に融合されています。若手もパートも派遣も全メンバーがやる気にあふれ、命令指示しなくとも次から次へと改善に邁進してくれたのです。「メンバーを通して事をなす」ための仕組みができつつある証左です。

メンバーを「管理する」のではなく、「影響を与える」「やる気を醸成する」ことで、全員の考働を望ましい方向に導いていくことができ、組織活性化に拍車が掛かりますよ。

次回(第11回)は、実際の記述例をご紹介します。楽しみにしてください。

■連載 現場が変わる人財育成の関連記事

連載 現場が変わる人財育成