国土交通省は7月31日、第10回自動物流道路に関する検討会を開き、2025年度中に実証実験やケーススタディを行って技術面をはじめとする課題を抽出した上で、社会実装につなげることなどを盛り込んだ最終取りまとめ案について審議した。

実証実験は、11月から茨城県つくば市にある国土技術政策総合研究所で実施する計画としており、実験に参加する自動倉庫・搬送機メーカーなどを9月5日まで公募している。

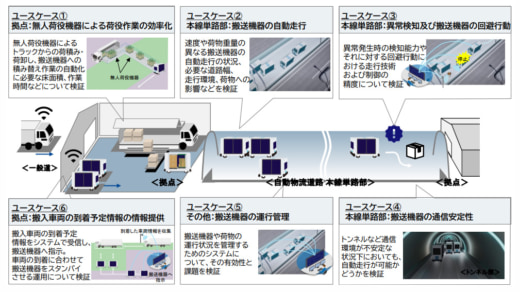

実験では、既存の技術・施設を活用した無人荷役機器による荷役作業効率化や搬送機器の自動走行、異常検知・搬送機器の回避行動など6つのユースケースを想定した検証を進める。

<検証対象となるユースケースの例>

実験に加え、東名高速厚木IC~新東名駿河湾沼津SAをはじめとする4区間を対象に、自動物流道路に必要な機能などを検証するためのケーススタディを行うとともに、概算事業費などを算出する。

自動物流道路の実装に向けて国交省は5月にコンソーシアムを設置、7月末現在で104社の民間企業が参加し「ビジネスモデル」「オペレーション」「インフラ」の各分科会でユースケースの設定や事業シミュレーションなどを行ってきた。

コンソーシアムでの議論などを踏まえ最終取りまとめ案では、対象区間について「東京~大阪間を基本に、関東・東関東や兵庫等への拡大についても検討」とし、搬送速度については「現在のリードタイムと同等のサービスを目指すべく、70~80kmを目指す」としている。

自動物流道路が実装された場合にカバー可能なドライバーの労働時間は、積載率約80%とした場合で2.1~5.7万人/日としており、削減可能なCO2排出量は240~640万トン/年と見込んでいる。

事業スキームに関しては46社からの意見提出があり、「コストが多額で事業が長期間にわたる」「コストの不確実性」「大規模修繕時の資金調達」などのリスクが挙げられていることから、事業規制のあり方や自動物流道路の構造、安全基準に関する議論などが必要であるとしている。

最終取りまとめ案は座長一任の形で了承され、今後は実証実験やケーススタディを進めながら、必要に応じて検討会を開き具体化に向けた議論を深める。