東京・城東地区で明治時代から金属加工業を行ってきた新井鉄工所。100年以上続く企業自体珍しい中、すでに創業以来117年の時を経ている。その企業がこれまでの製造業から総合不動産業という全くの異業種に挑戦という大胆な決断を下した。その発端となったのが、ラストワンマイルへの関心からだった。都心周辺に工場という広大な土地を所有していることから、ここを利用すればより物流の効率化に貢献できると考えるとともに、今が絶好の物流施設開発のチャンスだと考えた。新井太郎専務は「まさに第二の創業。総合不動産業の第一弾大型事業として物流施設を開発する」と話す。7月15日、アライプロバンスと新社名を冠して再出発。浦安の工場跡地で新しい物流施設開発が始まった。

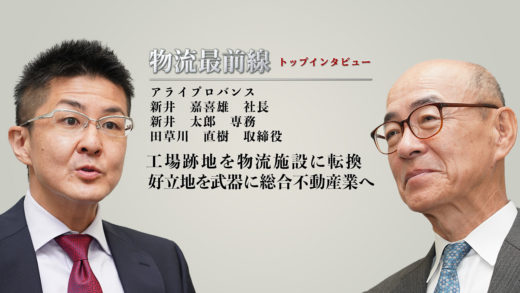

アライプロバンス

新井 嘉喜雄 社長

新井 太郎 専務

田草川 直樹 取締役

時代のニーズに合ったものを提供

―― 明治36年創業という歴史ある会社ですね。ここまで続けてこられた理由とは。

新井(嘉) 都度、時代のニーズに合わせて事業形態を変化してきました。あらゆる生産用機器を製造してきましたが、近年は石油掘削機器の製造をしておりました。明治時代から鉄には携わってきましたが、鉄の機械加工を始めたのはもう少し後になってからです。時代のニーズに合ったものを事業化してきたわけです。しかし、時代の流れで需要が減少したこともあり、新事業として次は何をすれば社会に貢献できるかと考えていました。

―― 鉄の加工とはほとんど関係ない事業を選ばれましたね。

新井(太) 全く新規一転の決断です。工場を閉鎖した時、わが社にとってのアドバンテージとは何かを考えました。そして、昨今の経済状況や世相等も見ながら次の事業を考えてきました。わが社がこれまで経営の灯を絶やさずにこられたのは、時代のニーズをいち早く取れ入れてきたからです。そして今、社会に必要とされるものは何かと考えたときに、物流大変革期、ラストワンマイル問題というキーワードがクローズアップされてきました。

―― ラストワンマイルの問題は深刻です。

新井(太) その問題を考えたことで、さまざまなアイデアが浮かびました。工場閉鎖で生まれた城東湾岸地区のラストワンマイルに適した広大な土地と、時代のニーズをいち早く取り入れてきたわが社の伝統、ここに物流施設を開発すれば社会のニーズに応えられるのではないかと考えたわけです。これは、世の中に貢献できる事業だと思いました。

―― 日本の製造業が海外に進出し、国内の工場跡地が物流施設等に変更されている事例は多いですね。

新井(太) 昨今の物流の激動化等をニュースで見ていると、都心に近い23区内に広大な土地があるということは、消費者に近く、物流施設開発を行うことが物流クライシス解消の一つのニーズに応えられるのではないかと考えました。

―― 当時、物流関係や不動産業に詳しい方がいたのですか。

新井(太) 社内には全くいませんでした。ゼロからの出発でしたが、これまで不可能を可能にしてきたアライの実績から「やればできる」と考えました。ただ、モノづくりを中心に生きてきた会社なので、物流や不動産の知識経験が足りない。そこで、私はまず宅建の資格を取りました。さらに昨年2月、不動産統括の幹部として田草川が入社しました。彼は、ゼネコンやデベロッパーに勤めていた経験もあり、不動産鑑定士として、不動産関係のエキスパートです。

―― 新たな体制で大胆に会社の舵をきりました。今後目指すのは物流施設中心ですか。

新井(太) 総合不動産業として再出発するので、物流施設に限らずマンション、オフィス、商業施設等も手掛けていきたいと思っています。まずは浦安工場跡地での物流施設開発に全力を傾けます。

日本郵便/トナミHD子会社化成立、特積みとラストワンマイルでシナジー