長距離輸送における中継(リレー)輸送

物流の2024年問題は、ドライバーの時間外労働時間の規制が厳しくなることにより、労働時間の短縮と、これにともなう人手不足もさることながら、長距離輸送での輸送可能距離が短くなる可能性がある。このために、物流の共同化が注目されている。前回(第14回)では、長距離の共同輸送において、途中での積合せのために時間がかかれば、労働時間の規制から運行可能な距離も短くなることを示した。今回(第15回)は、労働時間の規制による輸送可能距離の考え方を示しながら、長距離輸送においてドライバーが運転を引き継いでいく中継(リレー)輸送について考えてみる。

中継(リレー)輸送とは

中継(リレー)輸送とは、貨物を発地から着地まで輸送するとき、複数の事業者が途中で輸送を引き継いでいくものである。これは、連絡運輸(複数の運送事業者を経由して貨物を運送する場合に、関係事業者間での契約に基づき行われる運送業務)の一種でもある。途中で貨物を別の車両に積替えていく場合と、ドライバーだけが交代し貨物と車両はそのままの場合がある。

考えてみると、江戸時代の飛脚は荷物だけをリレーしていたことになる。また、大都市の地下鉄などでは、相互直通運転として、複数の私鉄の線路で運転手が交代しながらも、乗客は同じ車両のまま乗り換えずに移動している。中継(リレー)輸送は、労働時間の削減やドライバーが自宅に帰る勤務形態の確保にもつながっている。そして、このために高速道路などで中継施設を設けている例がある。

中継(リレー)輸送のメリットとデメリット

長距離輸送において、労働時間の規制から、一人では運行できない場合に、途中でドライバーが交代するリレー輸送がある。ただし、ドライバーの労働時間において、荷役時間(積込み、荷おろし)と走行時間と交代時間を考える必要がある。

この中継(リレー)輸送のメリットは、輸送可能距離が長くなることである。また、ドライバーが途中で交代して出発地に戻ることができれば、自宅に帰宅できて十分な休息を取ることができる。

一方でデメリットは、交代するドライバーの確保や交代場所の確保が必要なことである。このため、複数の会社が共同して中継(リレー)輸送に取り組むことも多い。

【補論】:数字とグラフで読み解く「物流の課題」

(その3) 中継輸送における労働時間と輸送距離

中央大学経済学部教授 小杉のぶ子

中継(リレー)輸送による輸送可能距離の考え方

労働時間が規制されているため、長距離輸送において発地から着地までを一人のドライバーで運行できない場合には、中継(リレー)輸送として、途中でドライバーが交代することになる。交代に際しては、同じ会社のドライバーが交代することもあれば、別の会社のドライバーが交代することもある。ただし、会社が同じでも異なっていても、交代時間は必要となる。

このとき、ドライバーの労働時間は原則として、「走行時間、荷役時間(発地での積込み、着地での荷おろし)、交代時間(積替え時間を含む場合もある)の合計」となる。そして、実際の労働時間は、中継時の積替えの有無や中継(リレー)輸送の担当部分により、変わることになる。

したがって、この場合の輸送可能距離は、ドライバーたちの走行時間を合計したものに平均時速をかけた値となる。

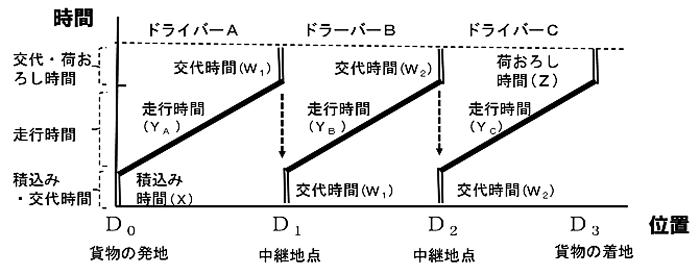

図1は、発地D0から着地D3までを三人のドライバーA、B、Cがリレーして運ぶ場合を表したものであり、太線で示したのは貨物の位置である。

<図1 中継(リレー)輸送における貨物の位置と労働時間>

図1の内容を式で表すと、次のようになる。

ドライバーAの労働時間の合計 = X + YA + W1 (式1)

ドライバーBの労働時間の合計 = W1+ YB + W2 (式2)

ドライバーCの労働時間の合計 = W2+ YC + Z (式3)

輸送可能距離 = V(YA + YB+ YC) (式4)

ここで、

X :発地での「積込み時間」

YA:ドライバーAの「走行時間」(D0からD1)

YB:ドライバーBの「走行時間」(D1からD2)

YC:ドライバーCの「走行時間」(D2からD3)

W1:ドライバーAとBの「交代時間」

W2:ドライバーBとCの「交代時間」

Z :着地での「荷おろし時間」

V :平均時速(km/h)

を表すとする。

ドライバーが発地に戻る場合の中継(リレー)輸送

中継(リレー)輸送において、ドライバーが途中で交代したあとで発地に戻ることができれば、ドライバーは帰宅できて休養も十分に取れることになる(第14回の図1(4)型参照)。しかし、この場合には、労働時間の規制から交代地点までの距離も短くなる。

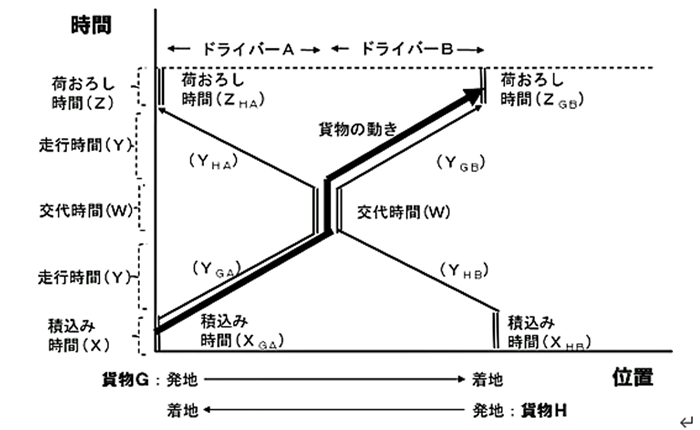

いま、貨物Gと貨物Hは、路線便の上りと下りのように、同じ路線区間を向かい合って輸送するものとする。このとき、発地で貨物Gを積んだドライバーAと発地で貨物Hを積んだドライバーBが、互いの輸送の中間地点で交代できれば、貨物はそれぞれの着地に輸送しながらも、ドライバーたちは発地に戻ることができる。そして実際に、東京大阪間の輸送では、中間地点の浜松付近においてドライバーが交代している例がある。

図2は、貨物GとHの位置、およびドライバーAとBの位置を併せて示したものであり、太線で示したのは、貨物Gの動きである。

このように、ドライバーが交代(休憩時間含む)後に出発地に戻る場合、一人のドライバーの労働時間は、「積込み時間(X)、走行時間(Y)、交代時間(W)、荷おろし時間(Z)の合計」となる。

したがって、この場合の輸送可能距離は、ドライバーの労働時間のうちの走行時間に平均時速をかけた値となる。

<図2 ドライバーが発地に戻る場合の中継(リレー)輸送(第14回の図1(4)型)>

図2の内容を式で表すと、次のようになる。

なお、ここでは簡単のために、ドライバーAとBによる貨物Gと貨物Hの「積込み時間、走行時間、荷おろし時間」は同じと仮定する。すなわち、

XGA=XHB ,YGA=YHB ,YGB=YHA ,ZGB=ZHA

とする。

このとき、

ドライバーAの労働時間 = XGA+YGA+ W +YHA+ZHA (式5)

ドライバーBの労働時間 = XHB+YHB+ W +YGB+ZGB (式6)

輸送可能距離 = V(YGA +YGB)= V(YHB + YHA) (式7)

となる。

ここで、

XGA:ドライバーAによる貨物Gの「積込み時間」

YGA:ドライバーAによる貨物Gの「走行時間」

YHA:ドライバーAによる貨物Hの「走行時間」

ZHA:ドライバーAによる貨物Hの「荷おろし時間」

W :「交代時間」

XHB:ドライバーBによる貨物Hの「積込み時間」

YHB:ドライバーBによる貨物Hの「走行時間」

YGB:ドライバーBによる貨物Gの「走行時間」

ZGB:ドライバーBによる貨物Gの「荷おろし時間」

V : 平均時速(km/h)

を表すとする。