日本ロジスティクスシステム協会(JILS)は、物流関連二法の改正に伴い特定事業者に「物流統括管理者」の選任が義務化されることを見据え、荷主企業の現状や課題などを明らかにするためアンケート調査を実施した。結果について取りまとめた資料(2025年1月31日公開)によると、アンケートに回答した企業が全て法制化により特定事業者に指定される訳ではないが、仮に特定事業者になった場合、少なからぬ荷主企業が法令遵守に困難を抱える可能性があるようだ。

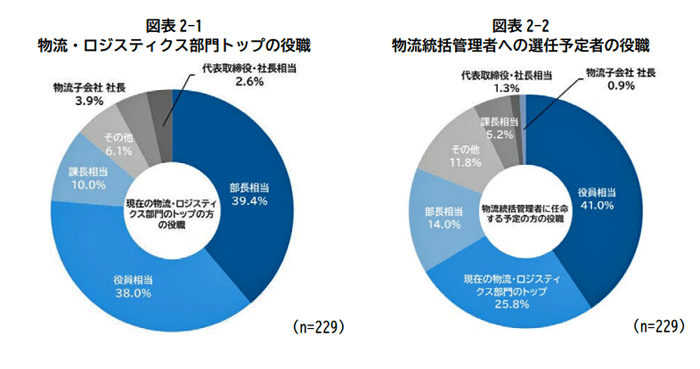

まず、荷主企業に現時点の物流・ロジスティクス部門のトップの役職と、物流統括管理者の選任予定者の役職のギャップについて質問したところ、現在の物流・ロジスティクス部門のトップとして最も多いのが部長相当、次に役員相当だったが、物流統括管理者選任予定者については役員相当が最も多く4割超を占めた。次いで2位が現在の物流・ロジスティクス部門のトップとなった。

<現在のロジスティクス部門トップとCLO選任予定者の役職ギャップ>

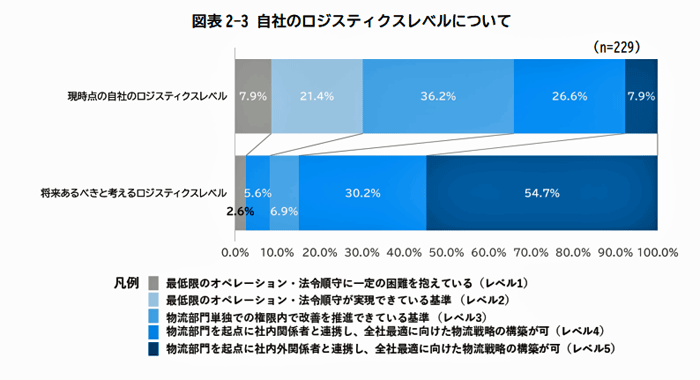

また自社の調査時点でのロジスティクスの水準については「その対応すら困難なレベル(5段階評価のうちのレベル1)」または「最低限のオペレーション・法令遵守が可能なレベル(レベル2)」いずれかに該当する企業が、回答企業全体の29.3%を占めた。一方、将来あるべきと考える自社のロジスティクスレベルは、レベル5が54.7%と最多。次いでレベル4、レベル3と続き、荷主企業のロジスティクスレベルは企業により違いがみられるが、8割以上の企業で高い水準を目指しているという結果となった。

<自社のロジスティクスレベル>

将来取り組むべき課題として、「物流コストの可視化・適正化」「自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善」「営業部門・調達部門との連携」「調達先や物流事業者との協議」「デジタル化推進」「輸送効率化・共同輸配送」「ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上」「環境」や「BCP」などが挙げられ、こうした取り組みが現時点のロジスティクス水準を高める影響を与えることがわかった。

将来取り組むべき課題として、「物流コストの可視化・適正化」「自社事業成長に貢献する物流指標の管理・改善」「営業部門・調達部門との連携」「調達先や物流事業者との協議」「デジタル化推進」「輸送効率化・共同輸配送」「ドライバーの生産性向上に向けた積載率向上」「環境」や「BCP」などが挙げられ、こうした取り組みが現時点のロジスティクス水準を高める影響を与えることがわかった。

さらに物流業務に関する荷主の課題認識を自由記述式で調査したところ、「輸配送・在庫保管はすべて外部委託しており、地方配送の継続維持や冷凍・冷蔵車両不足の解決が喫緊の課題(食品:要冷・常温)」、「輸送におけるパレット化が課題だが積載効率が悪くなるため実現が難しい(紙・パルプ)」、「製品に関わる物流以外の対応や経営層の物流に対する認識不足が課題(石鹸・洗剤・塗料)」など多くの声が挙がった。

人材育成やDX推進の観点からも「組織横断型の取り組みを主導できる人材が不足し、改革を推進できる人材が極めて少ない(食品:要冷・常温)」、「基幹システムのデータベースが物流視点になっておらず情報の活用が課題(その他化学工業)」などの現状が伝えられた。

こうした調査結果を受け、荷主企業の全体的な課題として「物流改善に対する意識が経営層に十分浸透しておらず、物流を単なるコストではなく『ビジネスチャンス』として捉え、経営層への意識改革が必要」と指摘。日本企業における物流統括管理者の成熟と育成についても重要な課題とし、グローバル基準に即した物流統括管理者を育成するため、教育プログラムの整備や組織全体でのサポートが必要だとした。

調査では、あるべき物流統括管理者の姿について有識者インタビューも実施。報告書には最低限の要件を満たすだけではない、より視座の高い物流統括管理者を目指す際の役割と理想像が示された。このなかで、物流統括管理者はロジスティクスを司るいわゆる CLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されている一方、さらに高いレベルとして CSCO(Chief Supply Chain Officer)として物流を起点に経営に寄与することを求められており、「全体的なサプライチェーンの最適化をミッションとすべきである」との意見があった。

アンケートはJILSのメールマガジン他、物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成・公表している71の業界団体が協力(業界団体を通じ約9000社に送付)。総回答数は574件、うち有効回答数(必須入力項目すべてに回答)は229件。

富士通/バローHDにデータ連携基盤提供、SC全体最適化目指す