デジタル基盤構築は都市設計

―― 2019年からDX化に向けて努力されているわけですが、宅急便だけ取り出しても様々な課題があると思いますが。

中林 顧客との様々な接点をデジタル化すれば、ニーズに合わせたサービスが提供できるようになります。2020年6月に発売したEC向け配送商品「EAZY」は、受け取る顧客の都合に合わせて、荷物の受け取り方法を対面だけでなく、自宅の玄関前や宅配ボックス、ガスメーターボックスなどで受け取りが可能で、かつ、荷物を受け取る直前まで変更できます。また、これはイギリスのベンチャー企業のDoddle社と提携し、顧客の生活導線上で、EC商品を受け取れるサービスを提供しています。

―― デジタル基盤づくりが新しいサービス提供を素早く生み出すということですね。そのデジタル基盤づくりと共にプラットフォームという概念が注目を集めています。

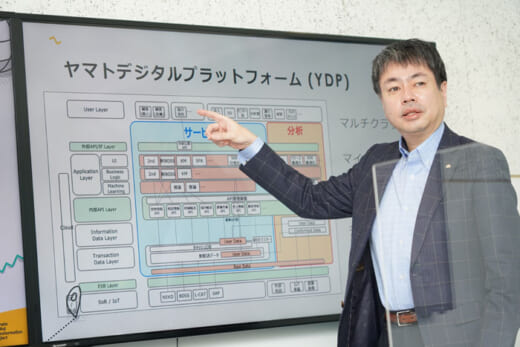

中林 まさにプラットフォームという言葉自体、手段が目的化する言葉になりつつあります。当社ではYDPを構築していますが、プラットフォームのデジタル基盤構築には、アーキテクチャが重要だと考えています。これは、都市設計に言い表せると思います。クラウド上のシステム全体像である都市設計を策定し、都市機能にあたる居住区や商業地区など、事業の区画整理が必要です。そこには耐震設計も必要でしょうし、セキュリティ面も重要です。例え話ですが、山間の川沿いに並んでいる温泉旅館は、当初は食堂、お風呂、部屋と使いやすく設計したはずですが、需要が増すごとに、増築をくりかえすことで、とても使いづらい構造になってしまいました。冗長化や老朽化は避けられません。時代が変化しても、新しい事業やビジネスに最初から対応できる設計を施しておくことが今後ますます重要になります。

―― 将来を見越しての設計となるとかなり難しいのでは。

中林 将来を予測することは難しいです。新技術が生まれるかもしれませんし、どの様なトレンドがあるかもわかりません。そのために、協業と共創によりデジタルの仕組みを作り、技術や時代のニーズの変化に合わせて、自在に変えていけるプラットフォームを目指すことが大切だと思います。YDPもその概念で構築しています。そして、DXの完成は、永遠にこないものだと考えています。デジタル基盤を整備することで、様々な付加価値やサービスを生み出すことができます。現在、全国にある約3500か所の営業所に対して、3か月先までの荷物の業務量予測を行っています。これにより、人員配置や配車計画などを迅速に決められるようになり、コスト最適化にもつながります。先ほど述べた「EAZY」も、データ基盤がきちんとできているから実現できたものです。

―― DX化は物流事業者の死活問題になりますか。

中林 弊社のようなラストワンマイルを狙っている企業は、顧客とのデジタル接点が重要です。顧客側とそれを支える事業側のシステムの両方をデジタル化していく必要があります。その意味では、デジタルツインと呼ばれている、物理的な接点やリソースを、コンピュータ上やサイバー空間上に再現し、その中でシミュレーションを行って最適化していくことが、今後非常に重要だと思っています。

―― DX化自体は、他社でも基本方針に据えていますが、他社との違いは。

中林 他社の実情はわかりませんが、ヤマトでは、やるべきことを全方位でおこなっています。地道な作業ではありますが、いずれ、大きな差別化要因になると思っています。もう一つは、人材育成です。デジタル専門の人材育成だけでなく、経営者も含めた全社員を対象に、デジタルリテラシーの底上げを推進しています。

―― ITやデジタルというと、経営層にはなかなか理解されないのでは。

中林 経営層には経営資源としてデータをどう有効活用できるかを、理解してもらいたいと思います。テクノロジーに詳しい人材の採用や育成を通して、体制を変えていくことが大事だと考えています。

―― 先日、学生を集めて、「ヤマト運輸5Daysデータコンペ」を開催しました。

中林 データサイエンティスト志望の理系大学生・大学院生に参加してもらい、「配送荷物量予測」をテーマにチームで競ってもらいました。当社の生データにきわめて近いデータを使い、ビジネスの現場に近い形で取り組んでもらいました。これによりヤマトのDXに対しての理解が深まったと感じました。実際、当社の採用に応募されるデジタル人材の方も増えています。

―― 最後になりますが、DXの「完成」は永遠にないとのことですが、今の進捗程度はいかがですか。

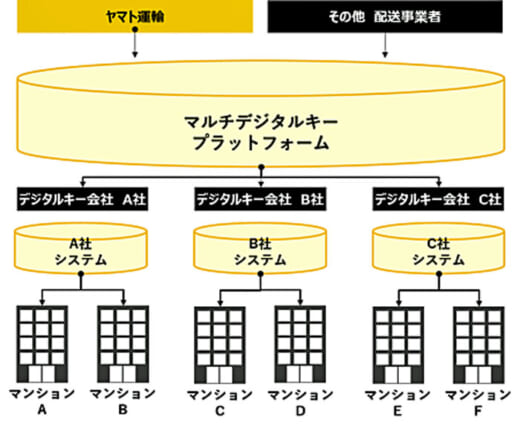

中林 都市設計になぞらえると、ようやく区画整理ができて、インフラが整備されてきたところ、だと思います。その間、EAZYや生活導線上のタッチポイントなど、デジタルを活用した仕組みを構築してきました。最近では、EC荷物のさらなる受け取り利便性向上に向け、複数のデジタルキーを一括管理できるシステム「マルチデジタルキープラットフォーム」を開発し、デジタルキーを提供する6社と契約を締結しました。これにより、オートロック付きマンションで「置き配」を実現することができます。今後もDXを推進していく中で、新たなサービスがどんどん生まれてくることになると思います。

プロフィール

執行役員(DX推進担当)

中林紀彦(なかばやし のりひこ)

2002年、日本アイ・ビー・エムに入社。データサイエンティストとして顧客のデータ分析を多方面からサポート、企業の抱える様々な課題をデータやデータ分析の観点から解決する。その後、オプトホールディング データサイエンスラボの副所長、SOMPOホールディングス チーフ・データサイエンティストを経て、2019年にヤマトホールディングスに入社。2021年より現職。重要な経営資源となった”データ”をグループ横断で最大限に活用するためのデータ戦略を構築し実行する役割を担う。また筑波大学の客員教授、データサイエンティスト協会の理事として、データサイエンスに関して企業の即戦力となる人材育成にも従事する。

NEC/映像AIで物流現場をデジタル上に可視化 効率化と省人化へ