運べない地域をつくらないために

―― ところで、標準化は2024年問題にも有効ですか?

田中 これはもう絶対必須だと思います。ただし2024年問題は、これだけで解決できるものではありません。待ち時間を減らす、付帯業務を減らすなど改善項目は沢山あります。

―― 今後、DX化も進んでいくのでしょうか。

田中 DXといっても最近は定義が広くなっており、早くからDXに携わってきた私からすると、それはDX?と思うことも多々あります(笑)。だだ、「情報に基づいた計画物流を行い効率化していくことが、物流DXの一つ」とは言えます。「目の前の物を、さぁ運ぶぞ」という話ではない世界にもっていくことです。物流事業者さんも地域によってはだいぶ減ってきているということもあるので、そこも含めて効率化しないと、その地域だけでは物流が滞るという話になります。話は変わりますが、DX進と切り離せないものにスマートフォン普及があります。アプリで利用者の生活スタルが大きく変化していることに加え、企業としてもエッジデバイス投資を軽減できるメリットがあります。

―― そうですね。スマホ社会になって新しい文化が生まれたように、物流の商習慣というか、業界全体も変わっていくのでしょうか。

田中 変わると思いますね。昔に比べたら40代、50代、更には60代でもスマホを使えるようになっています。スマートフォンはDX推進に欠くことのできないものです。

―― 田中さんが描くスマート物流の未来は。

田中 未来―。達成しないといけないものは何かと言うと、全国の物流網が維持できることだと思うんです。非採算地域だから止めようと考えるのが企業ですが、そこを如何に継続するのか考え、実現することが大切だと思います。当然ながら情報に基づく計画物流での効率化だけでは解決できないレベルに達するエリアも出てくると思います。受取者との連携も含めた解決モデルが必要となります。

―― 一つの企業の中でもデータの標準化ができていないという話を聞きますが。

田中 そのご質問は、ビックデータ活用で指摘されていることと思います。その課題解決が先、と考えると難しくなります。社外が求めている企業間を繋げるところから始め、社内はシステム刷新の時に、と考えるのが良いと思います。早くからシステム構築を始めた企業が持つシステムは、皆さんが想像する以上に古いシステムです。

―― 今後の運営体制については、(一社)フィジカルインターネットセンターが中核となって推進していかれるそうですが、田中さんはどう関わっていくのですか。

田中 国の仕事としての区切りは3月末です。ただし、国土交通省、経済産業省としてはまだまだ継続して取り組む課題であり、その具体的なものの一つにフィジカルインターネットの実現があります。私も定年を迎えますが、物流の重要性を再認識した一人として今後も関与できればと思っています。

―― 社会にどう落とし込んでいくかが課題ですね。

田中 システムの標準化はそんなに問題にならないと思いますが、実装モデルはコンピューターほど簡単ではないと思います。「総論賛成・各論反対」のなかで、いつ、どんな実装モデルを創っていくのかは企業の決定であり、ガイドラインがそれを進めるものではありません。

―― それを推進していくキーとなるのが、フィジカルインターネットですね。

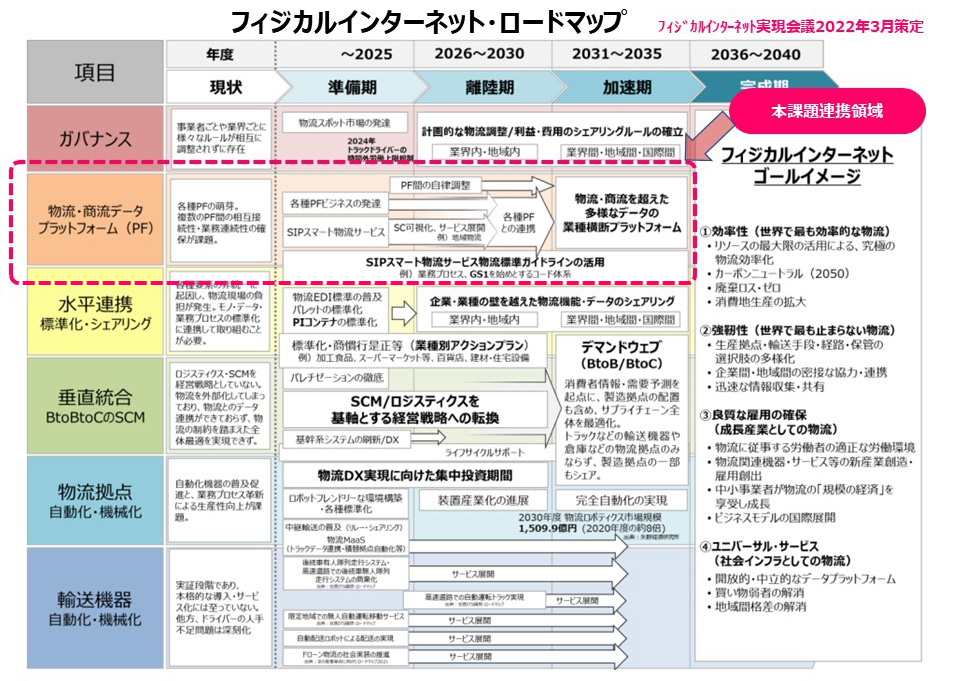

田中 「フィジカルインターネット」というキーワードは一つの旗頭です。経済産業省は2022年3月8日フィジカルインターロードマップを公表しています。グローバルでもフィジカルインターネットを中心に改革を進める動きが強くなっています。この考え方は永遠に消えちゃいけない。経産省さんも含めて、「フィジカルインターネット」を日本で進める(一社)フィジカルインターネットセンターへ引き継ぐのが妥当と考えました。

―― 最後に、読者にメッセージを。自身の指針としている言葉や、座右の銘などがありましたらお願いします。

田中 座右の銘というか、私はヤマト運輸の社訓の一つ「思想を堅実に礼節を重んずべし」を、私生活でも大切にしています。「思想を堅実に」は、社会の一員として法律やルールを遵守するとともに、一人ひとりが高い倫理観を持って行動することが大切です、と説かれていますが、私は、視座を高く持っていれば、おのずと答えは一つになると、別な解釈をしています。企業というのは、営利目的の団体ですから儲けることが重要なんですが、それだけではないということを、どこまで考えられるかの話だと思います。この言葉が正しいのかは分かりませんが、「利他の精神」が大切になるのではないでしょうか。本プログラムもSDGsもそうだと思いますが、大手企業から始まり全体へ広がっていくとは思います。「利他の精神」は企業だけでなく、個人も持たないといけないのではないのでしょうか。ヤマト運輸の思想に「サービスが先、利益は後」があります。「利他の精神」はヤマト運輸の文化の中で根付いたのかもしれませんが、SIPスマート物流サービスの5年間を通じて、それが思考の中でより大きなものと感じるようになりました。

<フィジカルインターネット・ロードマップ>

フィジカルインターネットとは、「究極のオープンな共同物流」。2022年6月にフィジカルインターネット実現に向け、一般社団法人として同センターが設立された。代表理事はSIP「スマート物流サービス」の元サブプログラムディレクター(SPD)・荒木勉 上智大学名誉教授が務め、フィジカルインターネットに関心のある製造業者や物流事業者が会員となっている。

■https://j-pic.or.jp/study/

■田中従雅PDプロフィール

1981年 ヤマトシステム開発入社

2011年 ヤマトホールディングスシニアマネージャー(IT戦略担当)

兼ヤマト運輸情報システム部長

2016年 ヤマトホールディングス執行役員 IT戦略担当

2019年 ヤマトホールディングス常務執行役員

2021年 ヤマト運輸執行役員(デジタル機能本部 デジタル改革担当)

2021年 SIPスマート物流サービス プログラムディレクター(PD)

2023年 3月末でSIP第2期終了、定年退職しヤマト運輸デジタル機能本部フェロー

(取材・執筆:近藤照美)

トランコム/湖池屋等と菓子共同物流標準化推進協議会立ち上げDMS構築